3月号

清らかな暮らしの中に文学が宿る “夙川と文学”

閑静な住宅街として人気の高い夙川エリア。そして、もうひとつ特筆すべき点がある。それは、近代文学と文化の舞台となっている点である。その理由についてふれてみたい。

小説の舞台としてしばしば登場する夙川

夙川は阪急、JR、阪神の線路を境にして町の光景も変化していく。海の手は陽光に溢れ、阪急の北側は緑に囲まれ、JR北側から阪急にかけてのエリアは堤が小高くなって武庫川までの西宮を一望できる。古くは明治終わりから大正にかけて、作家・菊池幽芳、詩人・薄田泣菫をはじめ多くの文化人が居を構え始めた。

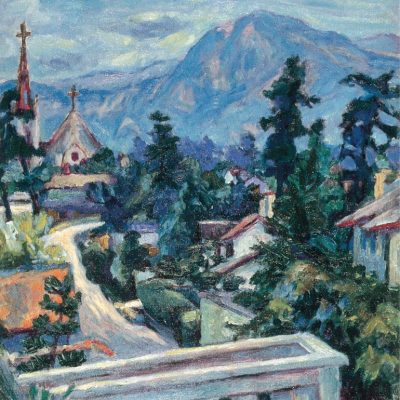

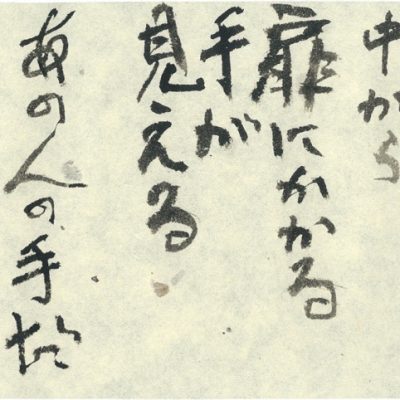

新聞記者時代をこの地で過ごした井上靖は「小説の冒頭はいつも夙川にしてしまう」と語った。当時の阪神間の雰囲気を伝える『猟銃』は映画化され、冒頭に松林やカトリック夙川教会、お屋敷街が映し出される。『あした来る人』では香櫨園出身の実業家をモデルにし、『射程』には夙川河口、『昨日と明日の間』には松並木や香櫨園が登場する。関東大震災後、夙川に移り住んだ谷崎潤一郎の小説にも頻繁に登場する。『卍』は香櫨園を舞台とし、『細雪』ではJRの線路をくぐるマンボウトンネルとその先、常盤町の一本松が数回登場し、洒落たアパートメントもこの辺りをモデルにしているという。

西宮で少年時代を過ごした村上春樹が『ランゲルハンス島の午後』で「趣のある古い石の橋」と紹介している夙川下流の葭原橋のほか、具体的に書かれているケースは少ないものの小説の中でもこの地での思い出が散りばめられている。さらに、野坂昭如の『火垂るの墓』は戦後の阪神間、特に夙川が主要な舞台となっているのは周知の事実。因みに、この小説の一場面に、野坂が足繁く通った前出の喫茶「ラ・パボーニ」と、西宮で育った小松左京を「小太りの男」として登場させている。野坂らしいエスプリの効いた逸話だ。小松の『歌う女』のフレンチレストランは、かつて雲井町にあったヴォーリズ設計のナショナル・シティ・バンク大阪支店の住宅群の中のカフェレストランを想定しているといわれ、『くだんのはは』では阪神間で由緒ある大阪の実業家の邸宅街のひとつとして香櫨園を紹介している。織田作之助の『六白金星』、阿川弘之の『山本五十六』、宮本輝の『錦繍』『青が散る』、田辺聖子の『女の日時計』など、その舞台は枚挙にいとまがない。

また、ノーベル賞を受賞した湯川秀樹博士は随筆『旅人』で「思い出の家」として苦楽園を紹介している。夙川沿いの散策で気分転換をし、中間子論はこのころに着想を得て書かれた論文だという。

大人の文学が成熟する下地がある

阪神間には何故多くの文化人が住むのか?関東大震災後、東京から移り住んで来たといわれているのも確かであろう。しかしそれ以前、阪神が開通した明治の終わりから大正にかけ、作家や詩人が住み始めた。後の井上靖も含め、大阪の新聞社に勤めていた彼らは住居を阪神間に求め、夙川を選んだ。ジャーナリスト出身の文士が多く住み、大人の文学が成熟するという下地が既にできていたこともその理由のひとつと考えられる。また、彼らは地元の公立小中学校校歌の作詞者にその名前を残している点も面白い。

キネマ旬報の編集拠点が香櫨園にあり、映画人も住み、作家・小松左京が育ち、画家の須田剋太がアトリエを置き、歌舞伎役者も居を構え…、今でもいろいろなジャンルの著名人たちがこの夙川を選んで暮らしている。近代の文学や文化にこれほど関わり続けている川は全国的に見ても大変稀である。

遠藤文学の原点「カトリック夙川教会」

そして、夙川の文学を語る上で、欠かすことができないのが、カトリック夙川教会と遠藤周作であろう。

霞町にカトリック夙川教会の現在の聖堂が竣工したのは昭和7年(1932)、梅木省三の設計による。以来85年、パリのサントシャペル聖堂をモデルにした尖塔がそびえるゴシックリバイバル様式の美しい姿が夙川のランドマークとして親しまれている。手厚くメンテナンスされ、西宮市の都市景観形成建築物や兵庫県の景観形成重要建造物にも指定されている。阪神・淡路大震災にも耐え、外観はもとより、柱がなく高い天井の開放的な内部空間も建造当時の変わらない姿をとどめ、建築史的にも重要な意味をもっている。

遠藤周作が灘中生のころ、洗礼を〝受けさせられた〟と回想するのがこの教会だ。周作少年にとってミサは退屈で祈っているふりをするだけ、教会は恰好の遊び場だった。授かったポールという洗礼名とカトリシズムが〝合わない洋服〟のように成長した遠藤青年を苦悶させることになる。

そんな遠藤に大きな影響を与えた人物のひとりが昭和12年(1937)、主任司祭に就任したメルシェ神父だった。戦時中、逮捕され拘留中に厳しい拷問を受けたが、戦後語ったのは「私は日本人を恨んでいませんから」とひと言だけだった。神父の潔白を知りながら信者は何もできなかった事実が自分の弱さや二重性を認識させ、小説家として多大なテーマを投げかけたと遠藤は後に述べている。

もうひとりがヘルツォーク神父だ。遠藤が信頼し父のように慕っていたにもかかわらず昭和32年(1957)、突如失踪し、イエズス会も辞め還俗してしまう。周囲の冷たい目をよそにメルシェ神父だけは慈愛をもって接する。11年後の作品『影法師』では、遠藤もヘルツォーク神父を赦す気持ちになっていたことが行間から伺える。遠藤文学の「棄教」と「背信」、そして「赦し」というテーマに二人の神父が大きな影響を与え、集大成のひとつ『沈黙』へとつながった。カトリック夙川教会なくして遠藤周作の世界は生まれなかったと言っても過言ではないだろう。

遠藤が悪戯をしたカリヨンの前に立つと、自然と遠藤が近い存在に感じてくる。文学が当たり前のように存在しているのも夙川の魅力のひとつである。

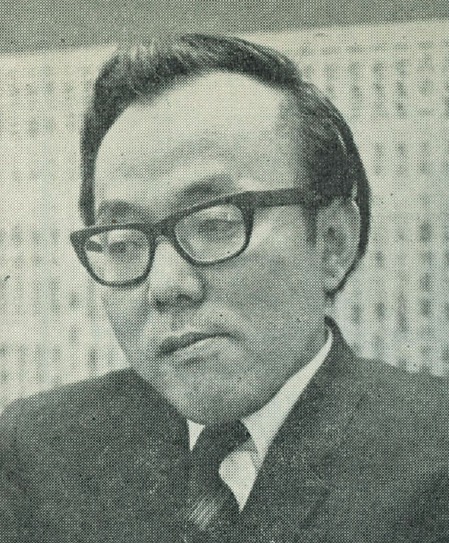

野坂 昭如(本誌1977年3月号掲載)

小松 左京(本誌1977年8月号掲載)

井上 靖

谷崎 潤一郎

谷崎潤一郎の小説に登場するマンボウトンネル

薄田泣菫の旧居「雑草園」跡

常磐町の一本松

遠藤周作の原点となったカトリック夙川教会

遠藤 周作(本誌1970年4月号掲載)

湯川 秀樹

夙川周辺を舞台にした文学によく登場するこおろぎ橋

井上靖が下宿をしていた家。昭和49年。川添町