11月号

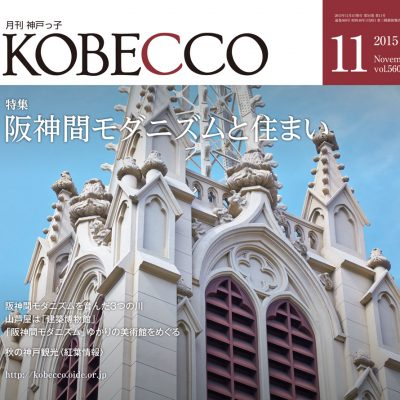

ネオ・ゴシック様式の聖堂 カトリック夙川教会

キリスト教は江戸時代初期に禁教とされたが、幕末に来日した西洋人たちが教会を建てるようになると、禁教令以来200年もの間ひっそりと信仰を受け継いでいた隠れキリシタンたちの存在が、長崎で発覚した。彼らへの弾圧事件をきっかけに日本人は信教の自由を手に入れ、関西でも、宣教師たちが外国人居留地を中心に伝道活動を行うようになる。明治末から郊外住宅地がつくられるようになると、宣教師たちはここに新しい教会を建てようと考えた。

大正10年(1921)、フランス生まれのS・ブスケ神父が、札場筋と旧国道との交差点の借家に「聖なるロザリオの教会」を設立。やがて神父は夙川に土地を購入して本格的な聖堂の建設計画に取り組み、昭和7年(1932)に夙川教会が落成した。ネオ・ゴシック様式の大聖堂は、ブスケ神父が敬愛した聖女テレジアにちなみ、「幼きイエズスの聖テレジア教会」や「小さき花の聖テレジア教会」とも呼ばれる。

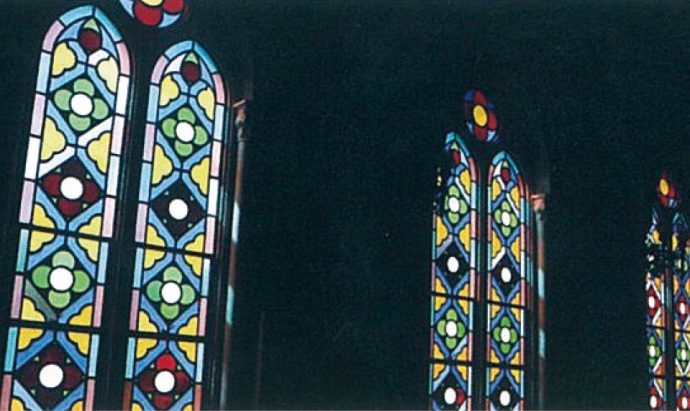

戦災や大震災を耐え抜いたこの教会は、今も壮麗な外観や美しいステンドグラスを保ち、鐘の音が祈りと安らぎをもたらしてくれる。祭壇奥の十字架像を中央に、右に聖テレジア、左にロザリオの聖母のステンドグラスを配し、正面入口の左側には聖テレジアの像が置かれる。

夙川ゆかりの作家、遠藤周作はこの教会を、少年時代に母に連れられて洗礼を受けた場所としてしばしば作品に描いており、キリスト教に根ざした遠藤文学の原点といわれている。

ヨゼフ梅木省三氏によって設計され、昭和7年(1932)に完成した。 ネオ・ゴシック様式の壮麗な外観と美しいステンドグラスは、夙川のシンボル

阪神間の郊外住宅地で行われた伝道活動の際に建てられた

教会内には、ファサードの薔薇窓を通して鮮やかな光がふりそそぐ

文学作品にもしばしば登場。遠藤周作文学の原点ともなった

カトリック夙川教会

西宮市霞町5-40

TEL.0798-22-1649