11月号

触媒のうた 57

―宮崎修二朗翁の話をもとに―

出石アカル

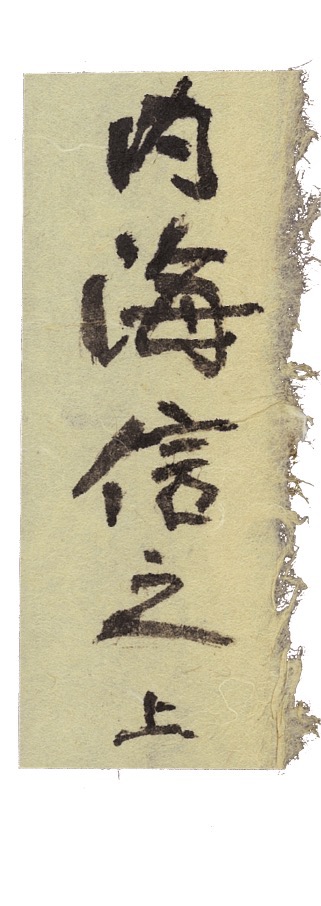

題字 ・ 六車明峰

「お正月前でした。台所で家内が大きな声を上げました。なにごとかと思ったら、開けた荷物の中から一羽の野鳥が出てきたんです。もちろん生きてはいませんがね」

昭和30年ごろの話である。

龍野の詩人、内海信之から正月前には毎年のようにお餅や夫人手作りの柚子味噌が贈られてきたという。この時もきっとお餅かなにかだろうと思って奥様は開けられたのだ。ところが箱に入っていたのはヤマドリだった。ニワトリを少し小さくしたほどの鳥。当時同居しておられた翁のお父上が調理をして一家で食べたとおっしゃる。美味だったと。

ということで、宮崎翁、生前の内海信之とは昵懇の間柄。

内海信之=1884年~1968年。詩人。龍野市名誉市民。

内海信之については、詩人安水稔和氏による評伝『内海信之・花と反戦の詩人』(2007年・編集工房ノア)のほか何冊かが出ている。内海の詩業の詳細はそれに尽きているが、ここでは何度もお会いになった宮崎翁の肉声をお届けしたい。

内海の話に入る前に少し寄り道。

「神戸新聞ですがね、ぼくが入社した当時はひどいもんでした。まあ、ぼくがついた上司が特にひどかったんですが、学芸部長といってもその方面のことはなんにも知らない人でした」

この連載の第一回に「本の背中」というタイトルで書いたが、翁の処女出版本『文学の旅・兵庫県』(神戸新聞社・昭和30年)の背表紙に著者名を印刷させなかったという人である。

昭和29年、神戸新聞夕刊で若き宮崎記者による「郷土文学アルバム」の連載が始まる。

「最初は一週間だけという条件でやっと認めてもらいました。ところが始まると読者からの反響が大きくて、重役が『あれは誰が書いている?』というようなことになって、結局ずっと続くことになったんです(それが後に社長の命により『文学の旅・兵庫県』にまとめられる)。その時の上司にはずいぶん嫌がらせを受けたものです。もう昔のことだから言ってもいいでしょう。やっかみがひどくてね、苦労させられました」

内海信之のことはそんな時期に知ったという。

「龍野に古い詩人がおられると聞いて行ってみました。不便なところなので一泊でね。ところが龍野市内の旅館から遠い。それで、旅館のバイクをお借りしました。でもぼく、バイクは乗ったことがなかったんですよ。だからにわか仕込みで運転を教えてもらって。怖かったですが、なんとか琴坂を越えて会いに行きました」

なんと危ないことを。若かったからできたんですねえ。

『文学の旅・兵庫県』の「琴坂懐古」から引く。

《矢野村へ通じるバス道が、やがて琴坂の傾斜にさしかかるとき、フト秋陽がかげって峠の黄葉が一瞬に輝きを止めた。そこから静かな時刻が流れはじめ、そのなかに眼つむると遠い明治の幾たりかの文学少年の像が横切ってゆく――。

まず二人の少年が西から峠をのぼってくる…内海信之、有本芳水両詩人―明治三十七年の夏姿。(略)龍野からは三木露風氏もしばしばこの峠をこえて内海氏を訪れる。三木氏へ淡路から川路柳虹氏の便りがとどく。相生若狭野から水守亀之助氏も龍野を訪れ、内海氏の筆名泡沫を知る…。やがてこれらの人々も日本文学史の上に大きな足跡を残すことになる(略)。ふたたび、秋陽が峠道にまぶしく照りはじめ、峠の上の懐古の思念がふととぎれる》

翁、若き日の瑞々しい文章である。

次に、「詩碑『高嶺の花』」の項から。

《その日は秋の時雨が幾度も過ぎて、新しい詩碑をぬらしていった。除幕の祝典に集まった人々のささげる祝辞のほとんどが、詩人内海信之氏の高潔な詩精神と、作品の偉大さをたたえヒューマンな政治活動への賛辞をささげたが、最後に「もし氏をして中央にあらしむれば…」と詩人としての名声の余りにも不遇なことを惜しむ言葉をつけ加えることを忘れなかった。昭和二十八年十一月一日のことである。(略)私はコスモスの乱れ咲くなか『高嶺の花』一編の刻まれた壮大な詩碑の前に立って、粗い碑石をなでてみた(当時詩碑は小犬丸にあった)。そこから掌に伝わって来るのは、時空を越えた詩人の魂の叫び声であり、孤高の生を寂しむ詩人の情感でもあった。

(略)》

戻って初対面の日のこと。

「大きなお屋敷でした。村長さんでしたからねえ。口髭を生やした、和服姿の村夫子然としたお人でした。行った時には奥様がお留守で、内海さんがお茶菓子を出して下さったんですが、なんか線香臭くてね、仏壇から下げて来られたんだと思いました」

遠い日のお二人の姿が目に浮かぶ。大きなお屋敷の静かな部屋での初対面。 つづく

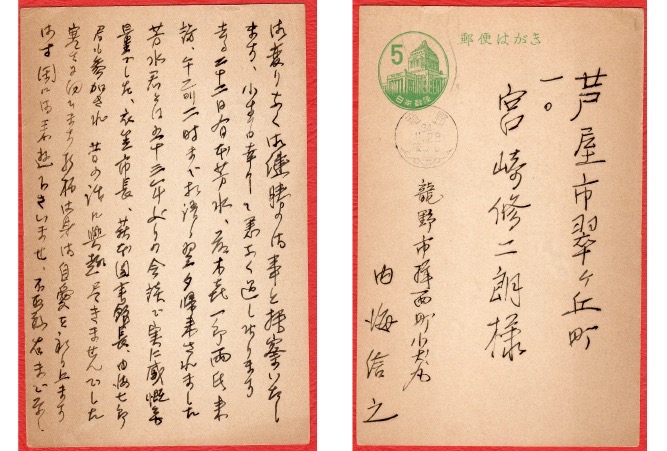

内海信之が若き日の宮崎翁に宛てた書簡

出石アカル(いずし・あかる)

一九四三年兵庫県生まれ。兵庫県現代詩協会会員。「半どんの会」会員。詩集「コーヒーカップの耳」(編集工房ノア刊)にて、二〇〇二年度第三十一回ブルーメール賞文学部門受賞。