10月号

カトリック夙川教会と遠藤周作|夙川 Shukugawa

今年春に話題となった映画「サイレンス」の原作『沈黙』をはじめ、キリスト教をテーマにした名作を数々手がけた小説家、遠藤周作。その文学の泉源は、夙川にある。ブログ「阪急沿線文学散歩」を発信するなど西宮と文学に詳しい西宮芦屋研究所の蓮沼純一さんの協力のもと、遠藤と縁の深いカトリック夙川教会を訪ねた。

〝合わない服〟を着た場所

どんな人間にも意志とは関係なく、深い決定をさせられる場所があるとすれば、この夙川の教会が私にとってそうである。眼にはみえぬ大きなもの、大きな力を私は自分の人生を通じて知っている。

『落第坊主の履歴書』

遠藤周作は大正12年(1923)に東京で生まれ、大正15年(1926)に父の転勤で満州の大連へ渡ったが、10歳の時に父母の離婚により帰国し、六甲の伯母宅でひと夏を過ごした後に夙川へ移った。その後、仁川へ転居するまでの6年間を夙川で過ごすことになる。住んでいた場所は池の畔の借家とも、教会の北西ともいわれ、よくわからない。

遠藤の母、郁は姉に勧められ教会に通うようになった。もともとバイオリンを弾く音楽家で、西洋の文化と接点があった郁のこと、キリスト教はそう遠い存在でなかったと思料される。ゆえに敬虔なキリスト教徒となり、勤務先の小林聖心で受洗した。

昭和10年(1935)、灘中に入学した遠藤は、カトリック夙川教会で主任司祭の長田辰之助神父より洗礼を受ける。このときのことを、遠藤は『夙川の教会』で

そして「はい」と無自覚に答えたあの復活祭の日曜日。だが、無自覚に答えた誓いがその後、芽をだし、葉をつけ、私を苦しめはじめたのだ。少年時代の私の虚栄心や感傷やきたならしさも、この教会に結びついている。

と回想しているように、洗礼を〝受けた〟というより〝受けさせられた〟というべき出来事だったようだ。このとき授かったポールという洗礼名とカトリシズムは、青年期に〝合わない洋服〟として遠藤を苦悶させ、やがてそれを糧に遠藤文学が生まれていく。

しかし、当時の周作少年はそんなことを知る由もない。ミサは退屈でお気に召さず、母の言いつけで祈っているふりをしていただけだった。

そして、教会は遊び場だった。奇声を発したり、キャッチボールしてガラス窓を割ったりなんていうのは序の口。聖堂のカリヨンを勝手に打ち鳴らしたり、説教中に犬を解き放って信者を驚かせたりして大目玉を食らったというエピソードも。しかし後者については、たまたま愛犬が綱を切ってやって来て暴れただけだと遠藤は弁明しているが、平生から素行が悪かったことは認めている。誰もが認める文学の巨匠も、かつては悪ガキだったのだ。

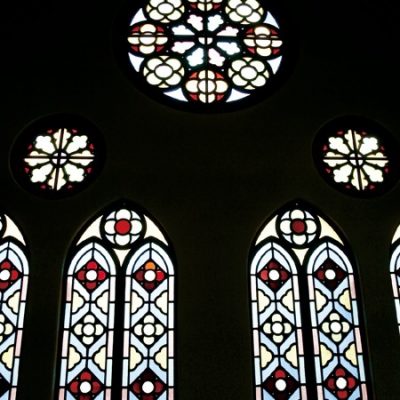

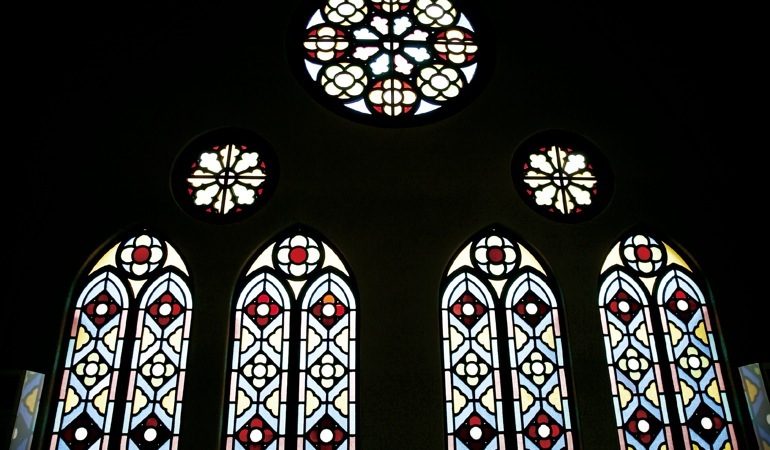

阪神間屈指の教会建築

駅から右へ向かう坂道をしばらく登ると、家々の屋根の向こうに教会の塔と十字架が見える。むかしそれはクリーム色の塔で金色の十字架だった。門には天主公教会という立て札がはめこんであり、塀にそって來竹桃の木が植えられていた。

『夙川の教会』

カトリック夙川教会は、フランス出身のブスケ神父が札場筋と旧国道の交差点、現在の阪神西宮駅の南あたりに大正10年(1921)に設立した「聖なるロザリオの教会」を起源としている。その2年後に現在の場所に土地を取得して、神戸の居留地にあった「悲しみの聖母教会」の建屋を移設して仮聖堂としたが、その入口に取り付けられていた「ピエタ像」は今も大切に保管されている。

そして昭和7年(1932)、現在の聖堂が竣工した。設計は梅木省三。パリのサントシャペル聖堂をモデルにした尖塔が聳えるゴシックリバイバル様式の美しい姿は、夙川のランドマークとして親しまれており、西宮市の都市景観形成建築物や兵庫県の景観形成重要建造物にも指定されている。鉄筋コンクリート造の堅牢な建物で、阪神・淡路大震災でも耐え、外観はもとより内部空間も建造当時と変わらぬ姿をとどめ、建築史的にも重要な意味をもっている。

とにかく驚くのは、今も綺麗で、古さを感じさせないところ。85年も前に建てられたとは思えない。手厚くメンテナンスされているのだろう。阪神間モダニズムの時代の先取的な空気が、そのまま聖堂の中に閉じ込められているかのようだ。しかも、重厚さよりも洒脱さを感じ、さすがはオシャレの国、フランスのエスプリを感じる。内部は柱がない大空間。天井が高く開放感があって、不躾ながら周作少年が走り回りたくなる気持ちもわからなくもない。

教会にはそれぞれ守護聖人があるというが、ここではブスケ神父が敬愛した聖女テレジアがそれにあたり、祭壇正面のアルコーブにはテレジア像が置かれている。

キリスト教は遠藤に西洋的意志と日本人の意識の違いを経験させた。そしてこの母との絆の証でもある〝合わない服〟を〝母性〟で仕立て直したという議論もあるが、信徒としての第一歩を刻んだ教会の守護聖人が女性というのも偶然でないかもしれない。

拷問にも自らを貫いた神父

栗色の髯をはやしたそのM神父さんはいかにも向こうの出身という素朴さと土の臭いがした。彼は私たち悪童にはこわい存在だった。特に私のようにミサの間も悪戯ばかりしている子供には平手打ちを食わせることもあった。

『神父たち』

遠藤とゆかりが特に深かったのは、昭和12年(1937)に3代目主任司祭に就任したメルシェ神父だ。彼は立派な人物だったと伝えられる。

戦時中、メルシェ神父はフランス人だというだけで憲兵隊にスパイ容疑で監視され、終戦間もない昭和20年(1945)の5月に逮捕され、終戦までの約100日間拘留されて、ブーツで蹴られ、鞭で打たれるなど厳しい拷問を受けた。自白を強要されても「刑に処される方がましだ」と頑として受け付けず、暴力や飢え、劣悪な衛生状態に耐えた。教会も救出に奔走したが、時代が時代、叶うことなく、解放されたのは終戦の翌日だった。このときは骸骨のように痩せこけ、体中の皮膚がただれて歩行も困難というひどい状況で、教会に復帰するまで1か月以上の養生を要したという。この出来事については、野坂昭如も自身の半生を描いた『わが桎梏(しっこく)の碑』に記している。また、カトリック夙川教会を創設したブスケ神父も戦時中憲兵隊に捕らえられ獄死している。

しかし、そんな酷い仕打ちを受けても、メルシェ神父は「私は日本人を恨んでいませんから」とひと言述べただけで、死ぬまでその時の事を話さなかったという。亡くなるまで拷問で受けたケガで脚を引きずっていたのにもかかわらず…。

神父が根拠なく捕らえられ拷問されたことに、遠藤は衝撃を受ける。潔白そのものだと知りながら、信者たちは無力で助けられなかった。遠藤はその事実に、弟子たちがイエスを見殺しにしたことを重ねたのだ。しかし、そのことが自分の弱さや二重性を認識させ、それが小説家として多大なテーマを投げかけたと遠藤は後に述べている。

棄教、背信、そして赦し

その教会に時折、一人の老外人がやって来るのでした。信者たちの集まらぬ時間を選んで司祭館にそっと入る彼を僕は野球をしながら見て知っていました。「あれは誰」伯母や母に尋ねましたが、彼女たちはなぜか眼をそらせ黙ってしまいました。

『影法師』

さて、周作少年は悪さして叱られてばかりいた一方で、メルシェ神父の慈悲あふれる場面も見ていたようだ。

日曜のミサに来る信者の中に、誰にも話しかけられない外国人がいた。彼はもともと神父で、日本人女性と結婚して神父を辞めたのだが、日本人信者にその行為は良く思われずに、みんな何となく遠ざけていた。しかし、メルシェ神父だけがいつも温かく接していたという。

『影法師』に出てくる老いた外人は、この元神父の男性を思わせる。が、実はもう一人、モデルになった人物がいた。イエズス会のドイツ人神父、ヘルツォーク神父だ。

ヘルツォーク神父は遠藤家で聖書講話をおこなうなど宗教生活を指導し、その教えを受けて郁は厳しい宗教生活に入っていく。やがて神父は上智大の教授となり、遠藤もまた一時、上智大に入学して指導を受けた。高潔で知性ある神父を自身の結婚式のミサを依頼するほど信頼し、父のように慕っていた。

ところが、昭和32年(1957)

ヘルツォーク神父は突然失踪し、上智大はおろかイエズス会も辞め還俗してしまったのだ。遠藤は非常なショックを受けた。

遠藤は作品に登場する老外人に、メルシェ神父が寄り添った元神父の男性と、ヘルツォーク神父を重ね合わせているのだろう。『影法師』は事件から11年後の作品だが、ヘルツォーク神父を赦す気持ちになっていたことが行間に滲んでいる。メルシェ神父が老いた元神父を受け入れたように。

「棄教」と「背信」、そして「赦し」というテーマは遠藤文学の大きな柱だが、2人の神父が大きな影響を与えたことは間違いない。

その結実のひとつが名作の誉れ高い『沈黙』だ。物語の舞台は長崎の外海だが、遠藤はその紺碧の海の向こうに夙川の尖塔を望み、潮騒にカリヨンの音を聴いていたのかもしれない。

カトリック夙川教会なくして遠藤周作の世界は生まれなかっただろう。

本誌1970年4月号で取材を受ける遠藤周作

遠藤周作とゆかりの深いカトリック夙川教会。カトリックの教えは、遠藤文学に大きな影響を与えた

フランス人のブスケ神父によって設立された教会を前身とし、昭和7年に現在の聖堂が竣工。鉄筋コンクリートの堅牢な造りで柱はなく、開放感がある

ゴシックリバイバル様式の教会で、フランス・パリのサントシャペルをモデルにした尖塔は、夙川のランドマークとなっている

初代主任司祭・ブスケ神父の写真が残る。右から3人目

昭和7年の聖堂が落成したころの写真。信者と共に

建設が進む夙川教会の尖塔。昭和初期の頃の写真

「祭壇正面にキリスト像ではなく、聖女テレジアを置いているところも夙川教会の特徴です」とカトリック夙川教会・梅原彰神父(右)と蓮沼純一さん

祭壇の右にある、聖女テレジアと設立当時の信徒の子供たちを描いたステンドグラス

祭壇正面には、創立者のブスケ神父が敬愛した聖女テレジアの像が見える

祭壇の左にある、聖母子と聖ドミニコを描いたステンドグラス

阪神・淡路大震災の被害も受けたが、修復され、創健当時の美しい姿を伝える