1月号

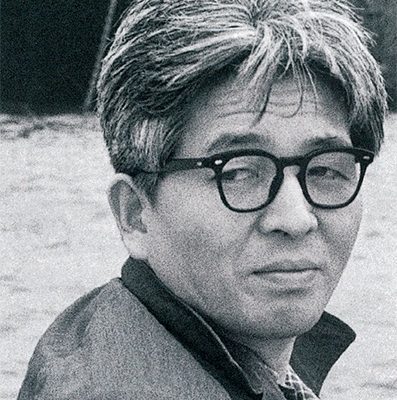

700号 記念寄稿|第二の神戸時代が たった今始まっている 美術家 横尾 忠則

第二の神戸時代が たった今始まっている

美術家 横尾 忠則

想い出というのは時間と共に風化していくものだが、こと神戸に関しては水蒸気が立ち上るように、或いは幻影のように生起してくるのは実に不思議というしかない。

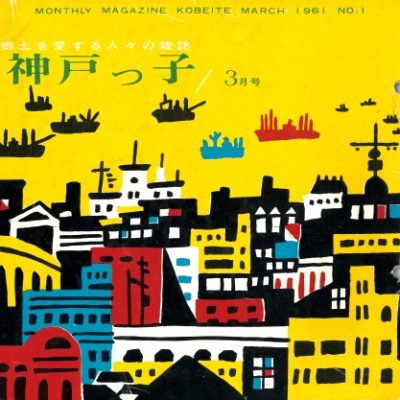

ぼくの神戸への第一歩は高卒の18才、神戸新聞の「読者のページ」のカット投稿者常連5人の元町の喫茶店でのグループ展であった。この展覧会が縁でぼくは神戸新聞社に入ることになった。と同時にデザイナーという職を得た。

ぼくの郷里は西脇市だった。そこから電車で通勤していたが、早朝5時の始発は2ヶ月が限界でその後は同僚の先輩のアパートに下宿することになるが、やがて次の所に移ることになる。

新聞社での待遇は7000円。まともな食事もできず、毎日社員食堂でうどんでは健康が維持できない。妻君でももらわなきゃと思っている時、この神戸新聞会館でお互いに見染め、見染められた女性と早速結婚(20才、彼女は一才年上)、中山手の一間から青谷のアパート(やはり一間)での新婚生活に入る。そしてアマチュアデザイナーから、次第にプロの仲間入りをすることになった。新聞社を退社して大阪のナショナル宣伝研究所に就職する。そして1960年正月に東京へ移ることになるが、ここまでの5年間が神戸時代ということになる。

西脇の田舎者にとって神戸は大都会であった。就職した神戸新聞会館の建物は当時、県下で唯一の七階建の高層ビルで、このことが田舎者のぼくには鼻高々だった。まるで一気に人生の頂点に立ったような気分で、あとは何も望むものはないと思うほど幸せだったことを今、回想する。

西脇には美人がいなかったわけではなかったけれど、街で見る女性や新聞会館で働く女性が全てまぶしく感じるほど、うぶだったんだなぁと思う。新聞社では事業部が主催する催物のポスターを一手に引き受ける幸福に浴し、仲間のデザイナーからきっとうらやましがられていたと思う。

その後、阪神電車のデザイナーの灘本唯人さんを知り、いつも金魚のフンみたいに灘本さんのあとをついて歩いていた。灘本さんの色彩感覚は抜群に美しいと思い、彼の影響を受けた作品を作っていた。

灘本さんを筆頭に若いデザイナーが組織するNONというグループに参加しながら、神戸でデザイン運動を起す計画などを話すことが多かったが、これというグループ活動もできないまま、いつの間にか終焉を迎えてしまった。その張本人はどうもぼくの東京への進出がグループの自然消滅に結びついたような気がする。

東京へ行く時は「灘本さん一緒に行こうなぁ」と言っていたぼくが、フイとひとりで上京したもんだから、神戸に残った灘本さんは、えらいボヤイタそうである。

そして1960年元旦にぼくは上京するが、その後、神戸を訪れることはあったが、新聞社のメンバーも変わって、居場所もなく、なんとなく淋しい空気だけが漂うだけだった。

あれから50数年、奇跡が起った。

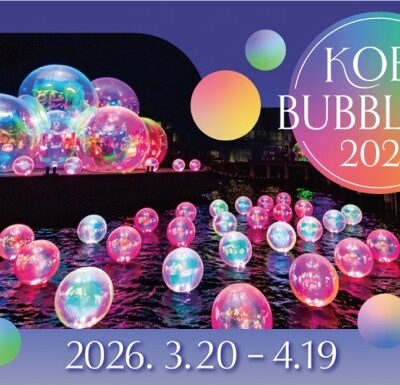

まさかのまさか、新婚生活時代住んでいた青谷の真南、徒歩30分の所に、ぼくの美術館ができるなんて、誰が想像しただろう。求めずしてなるようになったとしかいいようがない。そして、第二の神戸時代がたった今始まっている。シャケは生まれた川に戻って産卵するというが、正にぼくはシャケである。神戸との密度はこれから益々強くなると思う。

神戸で始まって神戸で終る。宿命というか、これも運命であろうか。