1月号

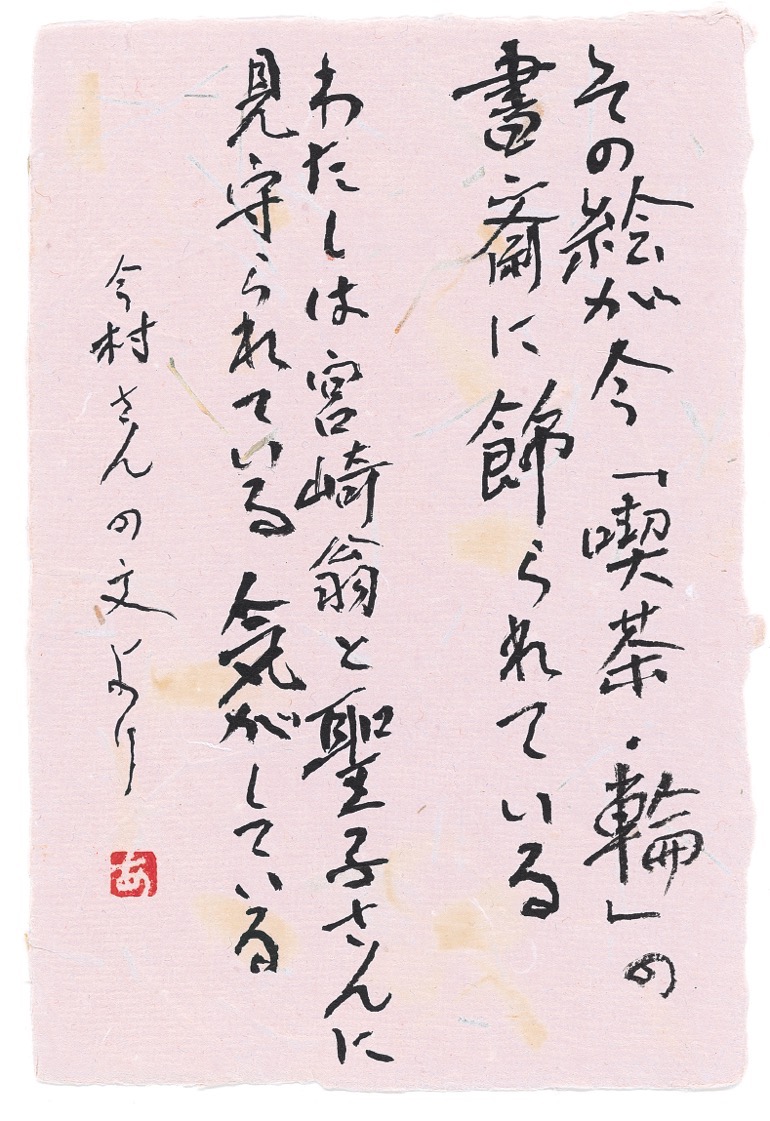

連載エッセイ/喫茶店の書斎から ⑳ 港野喜代子さん Ⅰ

今村 欣史

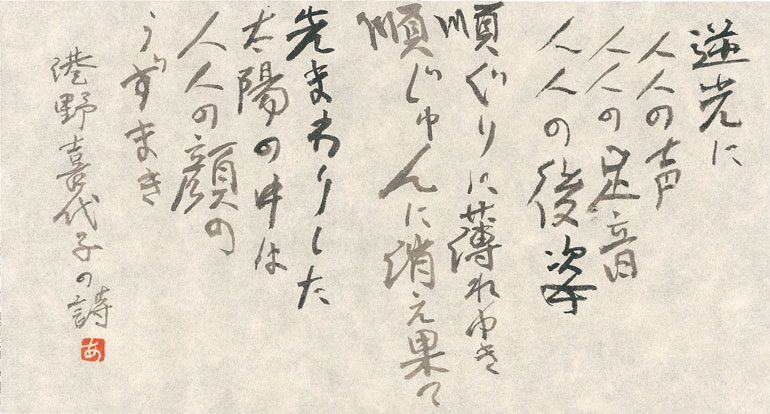

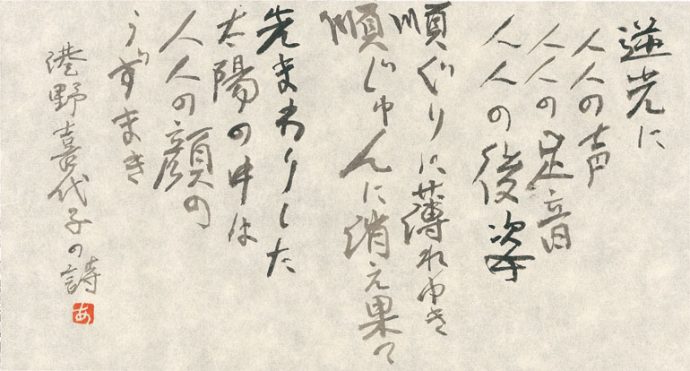

書 ・ 六車明峰

本誌11月号に「編集工房ノア」と題して『遅れ時計の詩人』(涸沢純平著・編集工房ノア)という本のことを書いた。「編集工房ノア」から本を出し、そして今は亡き作家や詩人たちとの人情味豊かな交流のことが書かれている。

その本で最初に登場するのが、生前阪神間で活躍した詩人の港野(みなとの)喜代子(1913年~1976年)。最も多くのページが割かれている。詩集『凍り絵』の著者である。『凍(こご)り絵』は「編集工房ノア」の創業初出版の記念すべき本なのだ。

そこでわたしに思い出す人があった。二年ほど前に、ある雑誌の取材でお会いし、その後親しくさせていただいている四夷教修(しいきょうしゅう)さん。痩躯だが長身ではない、どちらかと言えば小柄な、静かなたたずまいの僧侶である。同じ町内にある浄土宗本願寺派の信行寺というお寺のご住職。近くに住みながら、我が家とは宗派が違うので、それまで親しく話す機会がなかった。ところがお会いすると、もう50年以上も昔に他界したわたしの父親のこともよく覚えておられた。どこで目にされたのか、戒名までご存知だったのには心底驚いた。

その時、お寺の歴史や四夷という珍しい苗字の由来など取材させていただいたのだが、それはさておき、ご住職はたしか、若き日に港野喜代子の詩の教室に通っていたことがあるとおっしゃっていた。それでこのほど、『遅れ時計の詩人』をお読み頂こうと思って庫裡を訪問したのである。

ご住職は現在86歳。詩や短歌に親しむ文人僧侶である。わたしは港野のことは、名前こそ知ってはいたが、恥ずかしながら作品を読んだことがなかった。

亀井勝一郎の書や須田刻太の絵が飾られている応接間(和室)に通され、『遅れ時計の詩人』をテーブルの上に差し出し、ことの次第を話す。きっと喜ばれるだろうと思っていた。すると、たしかに遠くを見るような目で懐かしそうにされたのだが、わたしのまったく予期せぬ話が飛び出した。

その前に、

著者の涸沢氏は港野と直接会った最後の日のことを詳しく書いているのでその一部を。

詩人港野喜代子さんと私が別れたのは、一九七六(昭和五十一)年四月十五日の夕方であった。(略)

横断歩道を行く小柄な港野の身体に夕陽があたっていた。天気の良い日であった。私は聞こえなかったけれど、手を振ってうなずいて、港野さんの言いたいことは全部わかっているというふうに合図を送った。歩道から呼びかけるのだから大事なこみ入ったことではないだろう。用事であればまた明日電話がかかってくる。電話のひんぱんな港野でもあった。私から掛けてもいい、と思い何気なく手をあげて、別れたのだった。(略)

深夜十二時頃か、港野は一人ずまいの家の風呂に入り、心臓マヒを起こし、死んだ。

港野は日々忙しくしていたという。忙しさを楽しんでいる風もあった、と。

その日、涸沢氏は彼女と二人で詩集『凍り絵』を携えて新聞社や放送局を訪ね歩いた。

新聞社回りをしよう、と言ったのは港野だった。こちらから新聞社にたのんで回るのは、少々抵抗がないわけではなかったが、港野は各社に馴染みの記者がおり、私たちはなにより発行したばかりの二千冊の『凍り絵』をさばかなければならなかった。それにこの詩集は港野にとっては二十年振りの第三詩集で、どう受けとめられるか期待と不安が入り交じっていた。

さて四夷さんからお聞きした予期せぬ驚きの話である。

実は四夷さんもその日に港野と会う約束になっていたのだとおっしゃる。なんということ!わたしはびっくり仰天である。

「亡くなられたその日、わたしと港野さんは阪神西宮駅で会うことになっていたのです。でもお会いできませんでした」

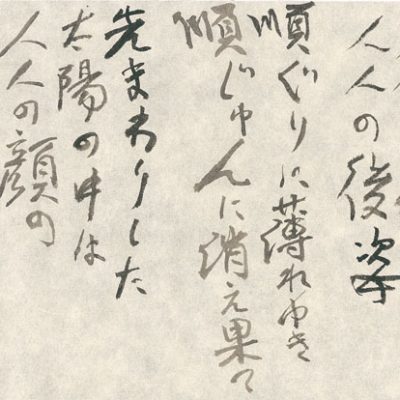

手元に詩集『凍り絵』がある。四夷さんにお借りしたものだ。本のどこにもルビはないが、港野は「こごりえ」と発音していたと四夷さんはおっしゃる。その扉に一篇の詩が置かれている。タイトルはついていない。

逆光に

人人の声

人人の足音

人人の後姿

順ぐりに薄れゆき

順じゅんに消え果て

先まわりした

太陽の中は

人人の顔の

うずまき

この話の流れを暗示するような詩ではないか。

つづく

■今村欣史(いまむら・きんじ)

一九四三年兵庫県生まれ。兵庫県現代詩協会会員。「半どんの会」会員。近著『触媒のうた』-宮崎修二朗翁の文学史秘話―(神戸新聞総合出版センター)。

■六車明峰(むぐるま・めいほう)

一九五五年香川県生まれ。名筆研究会・編集人。「半どんの会」会計。こうべ芸文会員。神戸新聞明石文化教室講師。