12月号

連載エッセイ/喫茶店の書斎から ⑲ 水中メガネ

今村 欣史

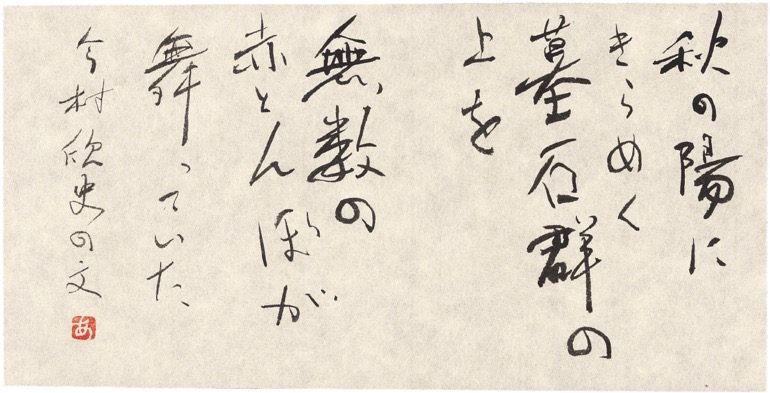

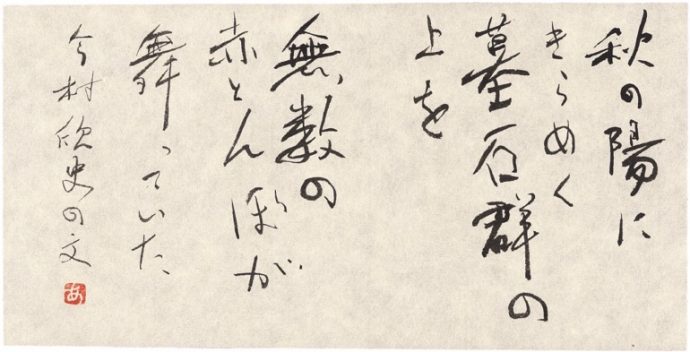

書 ・ 六車明峰

ゆきちゃんが亡くなった。

ゆきちゃんとは、重度の障害を持つ女の子。拙詩集『コーヒーカップの耳』(編集工房ノア・2001年刊)の巻末に収めた二篇の作品のモデルとして登場する。いわば一巻を締めくくる作品である。

『コーヒーカップの耳』は、喫茶店「輪」のカウンター席に座ったお客さまの言葉を、マスターをするわたしが散文詩にまとめたもの。

店は下町にある。市井の人々の偽らざる本音の言葉があふれている。草稿を読んで下さった作家の田辺聖子さんが「ふき出したり、涙ぐんだり。通りすがりに書棚に手をのばしてつい読んでしまいます」と評価し、帯文を下さった。

出版してからもう16年を過ぎるが、どの作品にも深い思い入れがあり、35編の内容、すべてをわたしは覚えている。話してくださった人の顔も声もその時の身振り手振りの様子までも覚えている。モデルになった人もすでに十数人がお亡くなりになった。そして、まだまだ若い幸子ちゃんがこのほど亡くなったのである。知らぬ間に時が過ぎ、すでに46歳になっていた。

その葬儀にわたしは、改めてこの詩集を霊前にお供えした。すると、式の終わりに、喪主である父親の挨拶に先立ち、母親の範子さんがマイクを持った。

「娘は散髪がすごく嫌だったんです。そのことを友達に話したら、詩にして本に載せてくださいました。それを朗読させていただきます」と話し、「水中メガネ」という詩の朗読を始めた。ゆっくりゆっくりと朗読する声にわたしは聞き入った。

水中メガネ

障害が重すぎて 散髪屋さんには連れて行かれへんから 私が切ってやるんやけど ものすごう嫌がるんよ。目えつむるんが嫌なんよ。見えへんのが不安なんよ。そやけど 目え開けてたら髪の毛入るし 困ってねえ。ほんで水中メガネ思いついたんよ。そやからこの子は 水中メガネ出して来たら散髪やとおもてるの。

母親の範子さんは切々と朗読された。読み終わり、

「幸子は、水中メガネを出して来たら本当に散髪やと思って、ジッと下を向いたんです」と言葉を添えられた。

会葬者の中には作業所での仲間、車椅子の人も多く、その付き添いの人も合わせて、この水中メガネの意味はよく解ったのだろう。すすり泣きの声が洩れた。

自分の詩を解説するのは不本意だが、少し。

水中メガネというものは一般的には明るいイメージのものである。プールや海水浴などでの遊びの道具である。しかし、この母娘にとっては、単に日常の道具なのだ。特に幸子ちゃんにとっては、散髪のイメージしかないのである。

巻末には「水中メガネ」ともう一篇、「背くらべ」という詩を置いている。二篇でセットになっているのだ。やはり範子さんの言葉からのもの。

背くらべ

あれ こんなとこまで足が と思って並んで寝転んでみたんよ。普段はたいてい座ってるか車椅子やから分からんかったんよ。そやから知らん間に 私が家ん中でいっちゃん小っちょなっとったんよ。この子と背くらべなんかしたこと一ぺんもなかったからねえ。

多くを説明するまでもないが、重度の障害児の幸子ちゃんを育ててきた母親の長年の感慨である。この言葉には時の経過が込められている。二人の人生が凝縮されているといって過言ではない。長年といってもこの話をしてくださった時はまだ幸子ちゃんは二十歳になっていなかったと思うが。

その子が、このほど親に先立って旅立って行ったのである。

範子さんが言っておられたことがある。

「この子より先には死ねない」と。

その言葉通りになったのではあるけれど、彼女は今、深い悲しみとともに大きな喪失感に襲われているにちがいない。

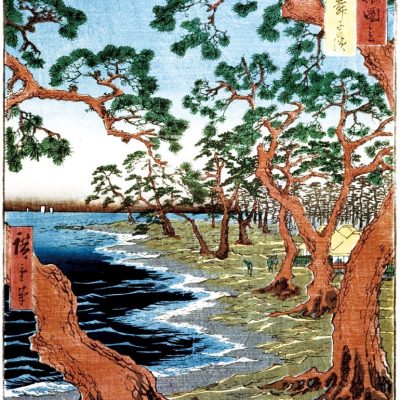

大きな墓苑の傍らに斎場はあった。

葬儀が済んで、斎場の外で霊柩車を見送ったのだが、秋の陽にきらめく墓石群の上を無数の赤とんぼが舞っていた。

※ちょっと宣伝。

この連載「喫茶店の書斎から」の前に「触媒のうた」と題して5年余り書かせていただいていました。兵庫県文化の恩人ともいうべき文学研究家、宮崎修二朗翁からお聞きした文学史秘話です。それをこのほど一冊にしました。図書館で借りてでもお読みいただければ幸いです。『触媒のうた』(今村欣史著・神戸新聞総合出版センター・1800円+税)

■今村欣史(いまむら・きんじ)

一九四三年兵庫県生まれ。兵庫県現代詩協会会員。「半どんの会」会員。近著『触媒のうた』-宮崎修二朗翁の文学史秘話―(神戸新聞総合出版センター)。

■六車明峰(むぐるま・めいほう)

一九五五年香川県生まれ。名筆研究会・編集人。「半どんの会」会計。こうべ芸文会員。神戸新聞明石文化教室講師。