3月号

小松左京が描いた夙川 ~短編小説「歌う女」に滲む郷愁

SF作家の「御三家」の一角、小松左京は西宮とゆかりの深い作家の一人だ。昭和8年(1933)~9年(1934)、11年(1936)~19年(1944)は夙川に、19年(1944)~31年(1956)は今津に、32年(1957)~35年(1960)は甲東園にいたというから、生涯の約3分の1は西宮で暮らしたことになろうか。しかも青春時代、新婚時代など人生の「春」を過ごしており、西宮への愛着が深いのも頷ける。

西宮を愛したSFの巨匠

特に幼い頃に住んでいた夙川は小松の「故郷」とも言える場所で、思い出深い地として脳裏に深く刻まれている。西宮市発行『グラフにしのみや』の1968年版に小松は

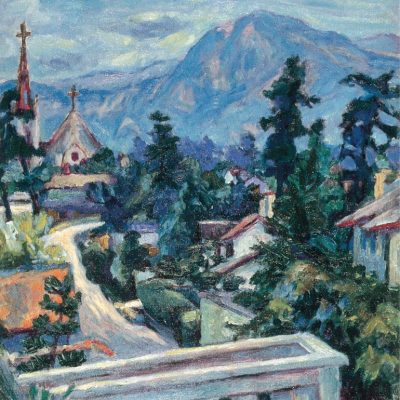

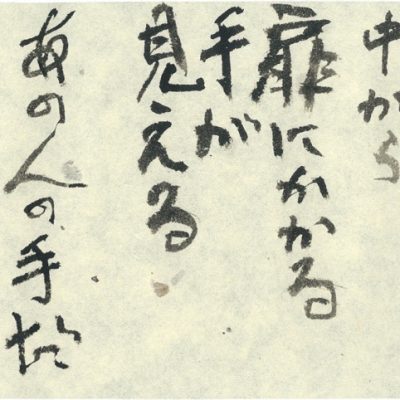

駅前から昔のパインクレストやカトリック夙川教会、雲井町、殿山町へかけて、また夙川土堤づたいに大井出町へ、若松町へかけて、また寿町から安井町の方角へおりて行く道筋は家並みのたたずまいから、角のポスト、雑貨屋まで、ほとんど私の小学校時代のままで、あの界隈を訪れると、一歩毎に、二十五年前の世界に足をふみいれて行くような、実に奇妙な気持ちにおそわれる。

と記している。

この「奇妙な気持ち」が突き動かして書いたのか、彼の人生のあれこれを積み込み、西宮を讃えるような小説がある。『旅する女』という書に収められた「歌う女」という短編だ。

幼少期へタイムスリップ

ざっと「歌う女」のあらすじを紹介しよう。主人公の茂木は、幼少期に関西のN市に住んでいた。戦後、結婚した茂木はN市の隣の市に居を構えたが、散歩中に偶然、山を越えてすぐのところに、幼少期を過ごしたN市の町があることを発見、懐かしい町並みを散策する。散歩の途中にたまたま入ったフレンチレストランで出会った神秘的な女性歌手、淵田あや子に心惹かれた茂木は、頻繁にその店に通うようになる。茂木は彼女の秘めた過去に興味を抱くが、やがて彼女に悲劇が…というストーリーだ。

茂木は小松本人、N市はまさに西宮とぴたりと重なり合う。

心の隅のどこかで、北に緑ゆたかな山脈を背負い、南は陽光に光る波おだやかな内海に面した、美しく、あたたかく、しっとりとおちついたN市をいつもなつかしみ、自分の育った都市というよりは、まるで「母国」のようにその風景を慕い、あまり遠くへはなれたくない、という強い執着が働いていたようだった。

茂木の言葉として綴られたこの一節は、まさに小松の西宮へ対する思慕そのものなのだろう。

かつて小松が住んでいた夙川の若松町ももちろん描かれている。

たしかに、昔は春になればれんげが咲き、秋には稲穂が黄金の波をうった小さな田には、住宅がたちならび、子供の時、遊びほうけた松林の一角には、白い高層アパートがそびえたり、角の雑貨屋が二階建てのスーパーになったり、よく見れば些細な変化はあったが、一眼見た瞬間には中学の半ばに下町へこして以来、おとずれた事のない三十年前の街が、そっくりそのまま眼前に出現したような気がした。見おぼえのある辻に、子供の時見たままの恰好で赤いポストが立っているのに出あった時は、一種の気味悪さにおそわれて思わず立ちどまった。

この一説、前掲の『グラフにしのみや』の稿と読み比べればわかるように、SF的時空移動っぽいけれど、実は主人公に投影した小松自身の〝リアルな過去〟の回想そのものだ。この部分をはじめ、小説の前半部は歌も女もなく、ストーリーの基軸にそれほど関係性を感じない「ふるさと」についての叙述にばかり費やされている。まるで自らのルーツへさまざまな思い~人生の回顧、懐かしさ、街の変化への戸惑い~を込めつつ、西宮大好き人間であることを示すためにこの作品を書いたのかのように。

今も残る小説の舞台

ヒロインが登場するストーリーの核心部分は、雲井町、殿山町と思われる「駅の北側の深い杉と松の林でおおわれた高台につくられたその高級住宅街」で紡がれる。一方で「当時の私にとって、その地域は最後まで馴染みにくい一劃だった」と、小松本人の憧れとも畏れとも言えるような心情も。

しかし、駅を中心に、特に北へともり上る急斜面につくられた住宅街は、これは大正末から昭和初期へかけて、関西の新興「中の上(アッパーミドル)」の階級の人たちがつくり上げたもので、当時の和洋折衷や、「モダアン」趣味が、さりげなく、ところどころ濃厚にあらわれていた。─褐色砂岩を模した茶色の化粧煉瓦で組み上げられ、ところどころ十字型の穴の開いた塀と…

そう、この一節はまさに夙川の住宅街の歴史そのものだ。そして「十字架の穴が開いた塀」は、今も殿山町に見つけることができる。この塀のある家の道向かいにかつてあったアパートメントホテル「パインクレスト」もまた、「ウインドフォール」という名で登場している。ちなみに「パインクレスト」は谷崎潤一郎や野坂昭如の作品にも描かれている。

この「ウインドフォール」から少し歩いたところにある洋館のフレンチレストラン「シャトー・ドートンヌ」で、茂木は舞台で歌う淵田あや子と出会う。一説によると、かつて雲井町にあったナショナル・シティ・バンク大阪支店の住宅群、4軒のうちの1軒が「パスポート」という名のレストランカフェとして営業していたそうで、それが「シャトー・ドートンヌ」モデルになっていると推測されている。ナショナル・シティ・バンク大阪支店の住宅群はヴォーリズが設計した洒脱な洋館で、小説の舞台にもふさわしい。

憧れの女性はあの女優

ところで、茂木が心惹かれた女性歌手、淵田あや子だが、モデルは女優の寿美花代かもしれない。小説の中で淵田あや子は40歳という設定、『旅する女』が発行された昭和48年に寿美は41歳と年齢的にもドンピシャ。あや子の「眼が大きく、無邪気にかがやいていて、少し丸みをおびた鼻筋もよく通り、格好のよい、やや大きめのハート型の唇」という描写も、かつて歌劇団のプリマだったという経歴も、寿美を連想させるに十分だ。

そして何より、茂木、つまり小松本人が心惹かれているという点が大きな状況証拠だ。実は、寿美もまた西宮の出身で、今津の松平という家のお嬢さんだった。前述の通り小松も今津に住んでいたことがあり、家が近かったからか兄とともに楽団の一員として松平のお屋敷で演奏したことがあるという。小松にとって寿美は憧れの存在で、自伝には「たった一回だけ、会話を交わしたことがある。どんな話かは忘れてしまった。でも、胸が高まり、すっかり舞い上がった」とある。

小松は神戸一中(現在の神戸高校)の出身で、同窓会長も務めたが、後に寿美と結婚する高島忠夫とは同級生、しかもバンド仲間であった。だから寿美が「よりによって、あの高島忠夫の嫁さんになってしまうなんて」と自伝に悔しさをぶつけている。ちなみに、小松の代表作のひとつ『東京消失』の映画化の際に監督を務めたのは、神戸一中の先輩の舛田利雄だ。

テニスの名門も登場

淵田あや子の後見人の江坂という人物にもモデルがいる。

小松が住んでいた若松町の家は、道を挟んでテニスコートがあった。ここで小松少年はイタズラをしてよく怒られたそうだ。そのテニスコートもまた、小説に出てくる。

友人の家に本をかえしに行った帰途、そういった邸宅の一軒の傍らを通りかかった時、植えこみのむこうから、あっ、という声と同時に、卵色のボールが低い石塀をこえて道へとんで来た事があった。(中略)

「すみませェん!─恐れ入ります…」

Vネックの所に、赤と青の細い線のはいった白いセーターと、太股の半ばほどの、短い、プリーツのはいった白いスカートをはいた、小麦色に陽焼けした、私とさまでかわらぬ年ごろの少女が、若々しく息をはずませながら石塀のむこうに立っていた。(中略)

─一番おどろいた事は、江坂氏が、あの「テニスコートの少女」の叔父にあたる、という事がわかった事だった。

この常盤町のテニスコート、小松と同じクラスの友人の家のものだが、その友人の名は沢松。そう、テニスの名門、沢松家のコートだったのだ。小説に出てくるテニスの少女は、昭和50年のウィンブルドン女子ダブルス部門で優勝し、日本人女子テニス選手として史上初の4大大会タイトル獲得という偉業を成し遂げた沢松和子がモデルのようだ。少女の叔父が江坂ならば、沢松和子の叔父は小松の友人。つまり、江坂のモデルは小松のクラスメートということになる。ちなみに、伊達公子とともに日本女子テニスの黄金期を築いた沢松奈生子は、沢松和子の姪にあたる。

『火垂るの墓』に小松左京?

しかしまあ、夙川という狭い範囲の中を描いているだけなのに、よくぞまあこれだけのビッグネームが出てくるものだと感心する。それだけこの街が濃厚だということだろうか。そう言えば野坂昭如の代表作『火垂るの墓』も夙川が舞台だが、主人公の清太が妹の節子を連れて満池谷から香櫨園浜に向かう途中のシーンに

小川に沿って浜へ向かうと、一直線に走るアスファルト道路の、ところどころに馬力がとまっていて、疎開荷物を運び出している、神戸一中の帽子かぶり眼鏡をかけた小肥りの男が、むつかしそうな本を両手いっぱいにかかえて荷台に置き、馬はただものうげに尻尾をはねかしている、右へ曲がると夙川の堤防へ出て、その途中に「パボーニ」という喫茶店、

とある。実は、この「小肥りの男」は小松左京のこと。「パボーニ」とはかつて千歳町にあったカフェ「パボーニ」で、同学年の二人は時折ここに通っていたそうだが、野坂が『火垂るの墓』の執筆中に小松と「パボーニ」談義に興じたことから、遊び心でこのシーンを描いたのだろうと思われる。そんな名店は阪神・淡路大震災で倒壊し、現在は大阪へと看板を移したが、跡地にはいまも2本の棕櫚の木が青空に聳え、夙川の街をおだやかに見つめている。

本稿では「歌う女」の物語の本線には敢えて触れていないので、ぜひ作品を読んでほしい。書を持って夙川の街を歩けば、小松左京の原風景が浮かび上がってくるかもしれない。

※本稿の制作にあたり、ブログ「阪急沿線文学散歩」を発信するなど西宮と文学に詳しい西宮芦屋研究所の蓮沼純一さんに企画、資料と情報の提供、現地案内など多大なる協力を賜った。この場を借りて御礼申し上げます。

小松は『歌う女』の中で、高架を走る阪急電鉄を新幹線に例えている

小松にとっても思い出深い阪急夙川駅

野坂は『火垂るの墓』の中で、小松を「神戸一中の帽子をかぶり眼鏡をかけ小肥りの男」と記している。ニテコ池からパボーニの前を通ったとすれば、おそらくこの道を通ったのであろう

小松が過ごした若松町に隣接する西田公園

高架を抜けると左手に小松が住んだ若松町が見えてくる

アパートメントホテル「パインクレスト」の石垣が残る

小松は大社小学校から安井小学校に転校した

小松はパボーニで初めてカフェオレを飲んだと記している