12月号

介護にもダンディズムを 〜夫、野坂昭如を支えて~|兵庫県医師会設立70周年記念特別講演会

去る10月14日、兵庫県医師会設立70周年を記念した講演会が、兵庫県医師会館で開催された。講師は作家、野坂昭如氏の夫人、野坂暘子さん。当日は多くの市民が駆けつけた。

野坂昭如さんが生涯愛した街・神戸

講演に先だち、兵庫県医師会の空地顕一会長があいさつ。設立からの経緯、阪神・淡路大震災を契機とした災害医療への取り組み、高齢化社会への対応などについて紹介し、「誰でもどこでも適正な負担で医療を受けられる、世界に誇る国民皆保険制度を守り、発展させ、次の世代へ」と抱負を述べた。

続いて講演がスタート、野坂暘子さんが壇上に立ち、「久しぶりに神戸へ来られて嬉しい」と語りはじめた。

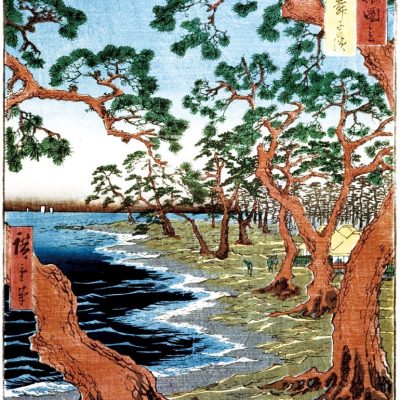

神戸は「今は亡き野坂昭如さんが生涯愛した街」と暘子さん。神戸での思い出は一生、人生の拠り所として心の中で生き続けたという昭如氏は生前、「人間は思い出だけで生きられる」と語ったという。生後2ヶ月で生みの親から離されたところから、2年前の12月の寒い日に旅立つまで続く昭如氏の小説のような人生がはじまる。養父母と祖母にかわいがられ、神戸で幸せな少年時代を過ごした。「灘区中郷町三丁目三番地」で暮らし、成徳小学校の入学式の朝、校庭の桜は満開だったそうだ。学校から帰ると白砂青松だった東明の浜へ行き、母親が迎えに来るまで一人で遊んだとか。昭如氏は生涯、童謡を愛唱したが、特に「カモメの水兵さん」「我は海の子」「海」と海の歌が大好きだった。

14歳のときに神戸大空襲で両親を失う

しかし、そんな幸せな毎日もつかの間、戦争の渦に巻き込まれ、14歳の時に神戸大空襲で両親を失う。やけどを負った小さな妹を背負って東明の浜へ行き、汗もだらけの体を洗ってあげたそうだが、これは『火垂るの墓』で清太が節子を香櫨園浜に連れて行ったシーンに重なる。

昭如氏は神戸が空襲に遭った6月5日は毎年、神戸に帰ったという。「6月は僕が浮浪児になった月」と、作家・野坂昭如があの日のことを多くの文字にして世に送り出したのは、彼の使命だったからなのだろうか。

酒呑童子ともよばれた昭如氏だが、その原点も神戸だったという。焼け落ちた自宅に庭を掘っていると、5本の日本酒が出てきた。飢えていた彼は、お酒はお米でできているから栄養があるに違いないと飲み干し、ぶっ倒れた。この出来事が酒歴の原点となり、それが長い時を経て病と化し、やがて命を落とすことになったことは否めないと暘子さんは目を伏せた。

2003年に悲劇がやって来る

暘子さん19歳、タカラジェンヌ「藍葉子」として駆け出しだった頃、公演で来ていた東京で、知り合いに30歳の昭如氏を紹介された。舞台人を目指していたため断り続けていたものの、とある初夏の日、六甲山でプロポーズを受けたという。

結婚するも知らなさすぎた若い花嫁で、姑と化した昭如氏の花嫁教育に、すぐに茨の道だと思い知ったと暘子さん。乾物屋で買ってきた干しわかめの束をそのまま水に戻して山のようになってしまったという失敗談も。

結婚して6年目、昭如氏は直木賞受賞で多忙になり、酒量も増え、肝臓を悪くして入退院を繰り返すように。でも「僕は依存症ですから、決してアル中ではない」と開き直り、戒める暘子さんから逃げ回るが、2003年の5月に悲劇がやって来る。

早朝、気がつくとリビングに新聞を持って昭如氏が立っていた。よかった、無事帰ってきて…そう思ったのもつかの間、何か様子が変。何かを言おうとしても言葉を発することができない。すぐさま大学病院の主治医に電話したところ、すぐ来るようにと指示され、助手席に乗せ病院へ行った。しかしこのことを暘子さんは後悔。なぜ救急車を呼ばなかったのかと…。

死に物狂いで病について学んだ

昭如氏の病気は心原性脳塞。左脳に梗塞があり、右半身の麻痺と言語障害が残った。物書きにとって、右手も言語もなくてはならない。命を取られるより辛いことだっただろう。でも、昭如氏は泣き言や愚痴を死ぬまで口にしなかったというが、それがかえって「辛かった」と暘子さんは語った。

発症2日目からリハビリをはじめたが、これが昭如氏にとって苦行のはじまり。容態が安定して梗塞が広がらなかったため、リハビリ専門病院へ転院。暘子さんは治療やリハビリに付き添いながら、何が一番大事なのか?私ができることは何か?そればかり考え、死に物狂いで病について学んだ。プロの対応も学んだ。そして何より、暘子さんは諦めなかった。諦めさせなかった。

食事は特に気をつけたという。昭如氏は若い看護師に「おじいちゃん、あーん」とか言われるとムッとして口をあけない。そのままでは体力が落ちてしまうので、彼が好きな物を塩分など栄養に心を砕きながらつくって食べさせた。すると、顔色が変わってきた。「病人は口からしっかり物を入れ、自分の力で飲みこなす。これが何よりも大事。介護生活13年間、最後まで私の手料理を食べてくれました。これは私の自慢でもあります」と、わかめの失敗が嘘のよう。暘子さんの努力には会場一堂感服の様子だった。

私が彼の主治医

単調なリハビリを昭如氏は嫌いさぼった。マシンの説明も聞いちゃいない。ラグビーをプレーし、自宅にサンドバックを吊していたスポーツマンだった彼のプライドが許さなかったのだろうか。自分の現状を認めたくなかったのだろうか。何となく沈んで意欲を失い、輝きを失っていった。でも「我慢我慢、頑張れ頑張れ」と暘子さんは耳元でエールを送ったという。

そんな生活を数ヶ月、昭如氏は「家に帰りたい」と言い始めた。「彼にとって何が一番大切なのか?必要なのか?リハビリは一生。気持ちが萎えれば元も子もない。彼のリハビリは私のリハビリ。私が彼の主治医」と暘子さんは自宅介護を決意する。物書きには書斎が必要。家には書斎がある。そのことにもっと早く気付けば良かったと今でも少し後悔したという。そして言う「介護人は相手を病人にしてはいけないのです」と。

あせらない、頑張りすぎない、あきらめない

自宅での介護では「あせらない、頑張りすぎない、あきらめない」と、迷いが生じるたびに呪文のように自分に言い聞かせたという暘子さん。わがままじいさんと化した昭如氏に、時には心を鬼にして接した。卵は温泉卵が食べやすい、みそ汁は具だくさんで少しとろみを付けた方が良いなど、経験をもとにしたアドバイスも。誤嚥が出てくるとパンを食べさせ、うまくいったそうだ。

介添えはヘルパーを頼んだが、スタッフが変わっても昭如氏が迷わないようにと自分のやり方をお願いしつつ、プロの技を教わった。リハビリ時、ゆっくりとした立ち座りはその基本で簡単に見えるが、麻痺のある人には難しいのか、ぐずぐずしてしまう。ところがあるとき「野坂二等兵!」と声をかけたらスッと立ち上がり、「敬礼!」と号令を飛ばせば背筋を伸ばし敬礼した。それからは「名前は?」「野坂…」「声が小さい!」「野坂であります!」「歳は?」「38!」「嘘をつくな!」と、楽しく飽きさせないような工夫を盛り込むように。「二等兵は上官の言うことを聞かねばなりません。それがミソです」と暘子さんは会場の笑いを誘った。また、介護中はよく旅行へも連れ出したという。海外の方が車椅子でもみな手助けしてくれたり、道を譲ってくれたりして楽だったとか。

音楽療法でストレス解消

結婚生活53年、うち13年は24時間ずっと一緒の介護生活。退院1年後には肺炎で生死を彷徨い、散歩中の手首の骨折、白内障の手術など、病と介護との戦いだったという。「良い夢も悪い夢も一緒に見てまいりました」と暘子さん。一方で「思い出もたくさんもち、それが重すぎるくらいです。これから先は、思い出が私を支えてくれるでしょう」と前を向いた。そして最後に、昭如氏の思いが込められた「『火垂るの墓』が永遠に語られますようにと願いつつ、たくさんの感謝を込めて」と、歯切れの良い語り口と文学的な表現が印象的だった講演を終了。この日は来場していた昭如氏の成徳小学校時代のクラスメートが暘子さんに花束を贈呈し、会場は万雷の拍手に包まれた。

その後の質疑応答では在宅介護の際の医療や、バリアフリーについての質問が。前者については「クロード野坂」の芸名で美輪明宏さんや戸川昌子さんの前座で歌っていた昭如氏には音楽療法が効果的で、暘子さん自身も歌ってストレス解消になったというエピソードを披露。後者については工事はしたが、室内では車椅子を使わず歩かせ、触れ合うことを大切にしたという経験談で答えた。また、入浴や介護中の話題づくりにもふれ、「同じ気持ちになってべったりしないことも大切」という金言や「ご機嫌の天気予報」のボードを設けたというアイデアなど、介護する人にとって役に立つアドバイスも。

自宅介護が増えつつあるいま、とても有意義な講演会だった。

なお、昭如氏との日々を綴った暘子さんの新刊、『うそつき』(新潮社)にも介護の話題が盛り込まれているので、ご興味のある方はぜひお求めを。

会場となった兵庫県医師会館には、多くの来場者がつめかけた

野坂暘子『うそつき―夫・野坂昭如との53年―』(新潮社刊)

1,620円(税込)

兵庫県医師会・空地顕一会長

野坂暘子さん