11月号

連載エッセイ/喫茶店の書斎から ⑥ ちぎりぬき

出石アカル

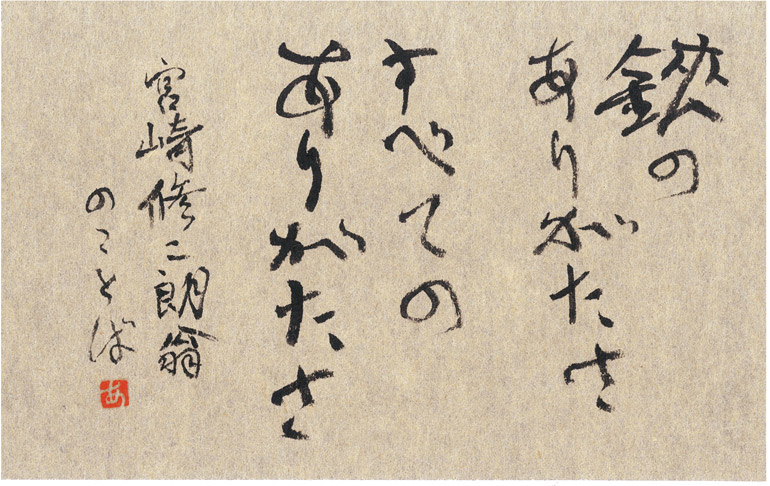

書 ・ 六車明峰

先ず、本誌四月号に「富田砕花翁Ⅲ」と題して書いた文章の一部をお読みください。

《前号に、入院中の宮崎翁が新聞の切り抜きをしておられて比較的お元気だという話を書いた。―ところがその切り抜きは翁ご自身のためではなく、わたしに読ませてやろうとの親心。わたしは涙がハラリだ―などと。

その後、翁は転院されて別の施設におられる。そこへわたし会いに行きました。そしてその帰りに「これ、あなたに」と言って封筒を手渡された。

帰宅して開けてみると、朝日新聞の「折々のことば」というコラムの切り抜きがいっぱい。そしてメッセージが。

「貴兄の血になってくれる―そう思ってこの小欄を切り抜きました。鋏のありがたさ、すべてのありがたさ」

わたし初め、「鋏のありがたさ」というのが何のことか解らなかった。ところが切り抜きを手に取って見て、わたしは息をのんだ。縁がみな、切手のミシン目のようになっている。鋏で切ったのではないのだ。丹念に、爪でちぎり抜いてある。翁は院内で鋏を持たせてもらえないのだ。身の回りに刃物を置かせてもらえないのだ。

先年には脳梗塞を患われた94歳の翁が、背を丸めてわたしのためにちぎり抜きをして下さっている姿を想うと、「涙がハラリ」なんて軽い言葉が恥ずかしい。笛吹かれても踊れぬ凡夫のためになんということを。》

わたし、これのコピーを朝日新聞東京本社の「折々のことば」の係へ送った。執筆者の鷲田清一さんにお読み頂きたくて。するとほどなく担当のT記者から返事が届いた。鷲田さんに届けましたという報告とともに「ちぎりぬきの話、感じ入りました」と添え書きがあった。

わたしはこれで一件落着…、と思っていたのだが。

忘れたころの7月15日、先のT記者から電話。

ちぎりぬきの件に関連して宮崎翁と一緒に取材させてほしいと。「折々のことば」500回記念特集にとのこと。

わたしは受諾した。施設で退屈しておられる宮崎翁の刺激にもなると思ったのである。

その後、取材記者は大阪本社のF記者にバトンタッチされた。それからはメールや電話でのやり取りがあり、やがて施設の翁への取材と進んだ。翁は身支度を整えて待っていて下さった。

そんなこんなで長時間にわたる取材は終わったのだが、後日、再度わたしへの取材もあったりと大層なものだった。で、わたしはてっきり、それなりのボリュームを持つ記事だと思い込んでいた。ところが記事になったものは、「ちぎった切り抜き身に染みる」と題されて、本文わずかに18行。

―兵庫県西宮市で喫茶店を営む今村欣史さん(73)の手元の切り抜きは、縁がギザギザだ。

元新聞記者で知人の宮崎修二朗さん(94)が、詩作を続ける今村さんの糧にと、手でちぎって渡している。

「ことばを手に取ると、『あー、そうそう。そういうことやん』と、共感します。同時に宮崎さんの思いも一緒に身に染みます」と今村さん。

めいわくかけて

ありがとう

コメディアンのたこ八郎さんのことば(昨年4月2日)に、「1行目と2行目の間に思いがいっぱい詰まっている。行間を想像するとぐっと来る。」―

これでは肝心の感動的な「ちぎりぬき」の意味が読者には解らない。無数に撮られた翁の写真も一枚も載らず。掲載紙を送ってきて下さったF記者の添え書きには「全国各地の読者の方に登場いただくため、ご紹介するのがほんの一部となってしまい、本当に申し訳ございません」と。しかし取材記者さんも辛いところだ。原稿はもっとちゃんとしたものを用意しておられたのだろうが、デスクがバッサリと調整してしまったのでしょうね。後日届いたF記者からのメールには次のようにあった。

「あれほどお話しをお聞きしましたのに力不足で誠に申し訳ございません。どうかお許しください」と。

準備万端整えて長時間の取材に応じて下さった宮崎翁には申し訳ない気持ちでいっぱいだ。しかしわたしは、たくさんお話しさせて頂いていい経験になりました。F記者さん、お疲れ様でした。

■出石アカル(いずし・あかる)

一九四三年兵庫県生まれ。兵庫県現代詩協会会員。「半どんの会」会員。

詩集「コーヒーカップの耳」(編集工房ノア刊)にて、二〇〇二年度第三十一回ブルーメール賞文学部門受賞。