8月号

触媒のうた 54

出石アカル

題字 ・ 六車明峰

八月は足立先生の月である。毎年第一土曜日に偲ぶ会「夕暮れ忌」が行われ、わたしはよほどのことがない限り出席していた。お亡くなりになったのは1985年八月十四日。

三十年前のその日のわたしの日記から。

《H田さんから電話。「足立先生が亡くなられたとテレビが…」と。呆然とする。信じられない。実感が湧かない。何かの間違いとしか思えない。そのあと、夕刊が入って事実と知る。サンテレビのニュースで、六月に出演された映像と共に報じられている。さらにNHKのニュースでも。宮崎先生のお宅へ電話する。奥様が出られて、足立先生のお宅へ行っていると言われ、葬儀は明日と。そのあと神戸新聞に電話して時間と場所を確認。十五日一時半から須磨寺正覚院でと。信じざるを得ない。腹立たしくて仕方なし。》

明けて十五日、司馬遼太郎さんが葬儀委員長を務められた須磨寺での葬儀。あの広い境内に溢れんばかりの人が押し寄せた。新聞報道によると1500人もの参列者だったと。芸能人でもなく、政治家でもない人の葬儀にこれほどの人が集まるということは尋常ではない。それほど、先生は人に尽くして来られ、愛されておられたのだ。先年お亡くなりになった、わたしが敬愛する詩人杉山平一氏は、ジュンク堂書店発行の雑誌「書標」(1985年10月号)に次のように書いておられる。

《告別式のとき号泣する女性が沢山いて吃驚したが、あの泣き方はただの女同士の感染の泣き方ではなかった。あの時、地味のなかにある実にヒューマンな魅力を彼女たちが感じとっていたことを知って感動した。

葬儀の翌日、沖縄から駆けつけてきた女性が霊前で声を放って泣き、奥様も貰い泣きしましたと語られた。素晴らしい人徳である。》

出棺の時、宮崎翁が棺の一隅を担われた。その情景が今も強く印象に残っている。溢れる人波の後ろから見たのでお顔の表情までは分からなかったが、その、悲しみを一歩ずつ運ぶ姿をわたしは忘れない。しかし翁はおっしゃる。「あの時は桑島(玄二)も担いだんだが彼は背が低いもんだから、ぼくが『しっかり担げ!』と叱ったりしてね、ケンカ腰だった」

さらにこんな話も。

「火葬場でね、足立さんのお孫さんの、真ちゃんか大ちゃんかに『おっちゃん、おじいちゃんはヤクザだったの?』と訊かれたんです。ぼくが誰かとの話の中で足立さんのことを“親分”などと言っていたのを聞いてたんですね。千五百人もの人が駆けつけた葬儀だったし、子ども心におじいちゃんはタダモノではないと感じてたのでしょう」

十八日のわたしの日記より。

《宮崎修二朗氏より電話。思わず「先生、辛いです」と言うなり涙があふれてしまっていた。と同時に宮崎氏も涙声になられて、もうどうにもならなかった。(略)そしてこう言われた。「最後はあなた方のことを一番考えておられましたよ。読者文芸の方たちを…」》

この日のことに関連して、宮崎翁が書かれた随筆がある。「ペガサス牧場主 足立巻一さんの面影」と題して。その一部。

《(略)砕花翁を私は詩士と呼んで追慕しつづけている。その人亡きあと、一年も経たぬうちにもう一人の詩士に去られた。足立さんは「日が暮れてから道は始まる」とおっしゃった。無明の底に私の道は定かでない。遠い天界に二つの星を仰いで呆然と立ち尽くすこの数日だ。幾本もの“無名”から悲嘆と号泣の声が受話器の向うから届く。美しい泣き声の谺の中で、私はいっしょに泣く前に、その人びとを励ましつづける手しかない。「先生のような詩人になりましょう。万分の一でも…。まことの詩士と出会えた幸運を無駄にしてはいけない」(略)》

ここにある“無名”とはわたしのことである。

足立先生が亡くなられて二十一年後の2006年のこと。兵庫県現代詩協会の催しで「足立巻一展」が原田の森ギャラリーで開かれた。ここで宮崎翁は「懐想のアダッツァン」と題して講演されたのだが、それが終わっての懇親会でのこと。参加した詩人が自己紹介しながら足立先生を偲ぶ言葉を一人一人順に述べたのだが、最後に立たれた翁は厳しい口調で叱責された。「なんですか!あなたたちは!足立さんにかこつけての自己宣伝ばかりじゃないですか。足立さんはそんな人じゃなかったですよ」と。会場には凍りつくような空気が流れた。もちろん足立先生は自己宣伝する人ではなかったが、実は宮崎翁こそが最も嫌われることだったのだ。あとを受けて伊勢田史郎さんが「宮崎さんのおっしゃること、わたしたちは心しなければなりません」と発言された。

宮崎翁、現在93歳、公の席に出られることが少なくなった今、このような苦言を呈して下さる人が神戸には見当たらず、淋しい気がする。というわたしは万分の一でも足立先生に近づけただろうか?

ここからは、宮崎翁の話から逸れますがお許しを。翁からは「足立さんにかこつけて自己宣伝…」とお叱りを受けるかもしれないが。

足立先生と交流させて頂いたのは、先生晩年のほんの少しの間だ。神戸新聞の詩の欄にわたしが投稿を始めたのが1980年。そして初めてお会いしたのは、1982年11月。長男が通う小学校のPTAのお世話をしている時に、ご無理をお願いして「子どもの世界」という題で講演して頂いた。この日のことは、わたしが参加していた古い同人誌「地平線」6号(1985年11月)に書いているので略しながら引用します。

《冷たい雨の降る日だった。

約束の阪神西宮駅頭に、コート姿ですっくと立っておられた。想像していたより大きな身体の正面を道路に向けて(この気づかい)。

わたしは約束の時間より少し前に着いたのだが、先生はもう大分お待ちだった様子。初対面の挨拶を済ませて、「お待ちになられたのでは?」とお尋ねすると、「いやあ、ぼくが早く来すぎたんですわ」と笑顔でお答えに。

わたしの車に乗って下さり、途中、「ここが『夕暮れに苺を植えて』の中の石川先生の日記に出てくる勝呂病院です」とお教えすると、先生はいかにも興味深そうに視線を向けておられた。(略)

講演には少々時間があったのでお誘いすると、思いがけず拙宅にお立ち寄り下さった。うかつにもわたしは、先生が、脱がれたコートと鞄を店(当時、わたしは米屋をしていて、その店から奥へ入って頂いた)の椅子の上に置かれたままなのに気づかなかった。(略)》

このご自身のことへの無頓着ぶりに先生のお人柄が見える。

その後も何度もお会いしたが、忘れられないのが、丸一日取材のお供をした日のことである。1985年二月十七日のこと。雑誌『思想の科学』に連載の「生活者の数え歌」のためである。その第三回目にわたしが参加していた同人誌「地平線」同人の川上美智子さんを上郡町に取材されるのにお供したのだった。その日の日記。

《(略)須磨駅11時29分発に乗る待ち合わせだった が、あまりに遅いので駅から電話すると先生が出られたので驚いた。一時間間違っておられてどうやら食事をしておられた様子。

余程あわてて来られたのだろう、20分ほどでやって来られた。「いやあ、大失敗してしまいました」と額に手を当てながら、消え入りそうに謝られる。こちらが気の毒なほどであった。

(略)

姫路で乗り換えの待ち合わせ時間がかなりあったので、駅外に食事に行こうとすると「あれでええやないですか」と立ち食いそばを指される。220円。ホームのベンチに並んで腰かけ、冷たい風の中で食べたがおいしかった。

(略)

取材を終えての帰り際、川上さんがお土産にと、昨夜ついたというお餅を床の間に置いた。大きなのし餅である。包丁を出して来てわたしに切ってくれという。「なにか敷くものは?」というと、横から先生が「これを」と差し出されたのはご自分の鞄。平たい革鞄の裏を使えというのだ。「先生、それやったら鞄が傷つきますやん」と言って大きな板を持って来てもらう。先生、おかしな人だ。》

この無頓着さはどうだろう。

(この取材に基づく話は『日が暮れてから道は始まる』(編集工房ノア)に収録されている。)

帰りの電車では色んな話をして下さった。それも「地平線」6号に「足立先生聞き書き」として書いているのでその一部を。

《☆私が竹中郁さんの評伝を書くのは、竹中さん個人を書くことだけが目的ではありません。もっと大きな流れを。テーマは、日本の児童文学の歴史です。北原白秋から竹中郁、そして灰谷健次郎や鹿島和夫に続く歴史です。竹中さんは白秋の弟子でしたし、竹中さんが詩の世界に入ったのは白秋の奨めです。竹中さんがヨーロッパへ行く時も、お父さんが白秋に「あいつ、ものになるでしょうか」と尋ねられ、白秋が、素質がある、と伝えたそうです。そうして彼はヨーロッパへ行くことが出来たんですねえ。そしてそれが、戦後の『きりん』へとつながって行くんです。そして、『きりん』時代の竹中さんを書けるのは私しかおらんのです。これを書くことによって、灰谷へつながる児童文学の歴史を書くことになり、今ある灰谷への批判なんかも消し飛んでしまいます。(先生独特の早口で)

☆家内、帰ってるかなあ。(須磨駅が近づいて、ポケットの鍵を探しながら)あるある。締め出されたら困る。

☆あなたも身体に気をつけて。お元気で。》

この半年後に亡くなられるとはだれが予想できただろうか。わたししか書けないとおっしゃっていた『評伝・竹中郁』は残念ながら未完となった。25年にわたって催された「夕暮れ忌」は2010年が最終回となった。わたしはその前年、2009年の会にステージ上で先生の詩「南天」を朗読させて頂いた。

南天の実がたくさんつくと

よいことがある

と妻がいう。

けさ

わたしは七十歳になった。

―略―

ある日、南天の朱の実は突然にすべて消え

五月、母の二十五回忌の朝

花軸の先端に一つずつ

昆虫の目玉に似たうすみどりのつぼみがつき

一つ二つ淡紅の点の花をひらいた。

この静かな変化に耐えよ

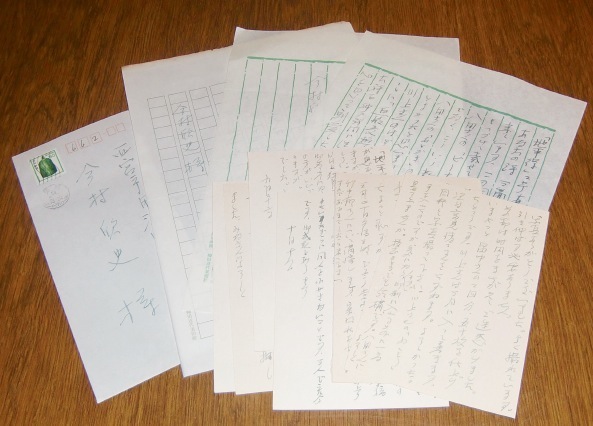

上郡町にて、足立先生(右)と著者

足立先生から著者に宛てた書簡

出石アカル(いずし・あかる)

一九四三年兵庫県生まれ。兵庫県現代詩協会会員。「半どんの会」会員。詩集「コーヒーカップの耳」(編集工房ノア刊)にて、二〇〇二年度第三十一回ブルーメール賞文学部門受賞。