8月号

連載エッセイ/喫茶店の書斎から ⑮ ほのぼの

今村 欣史

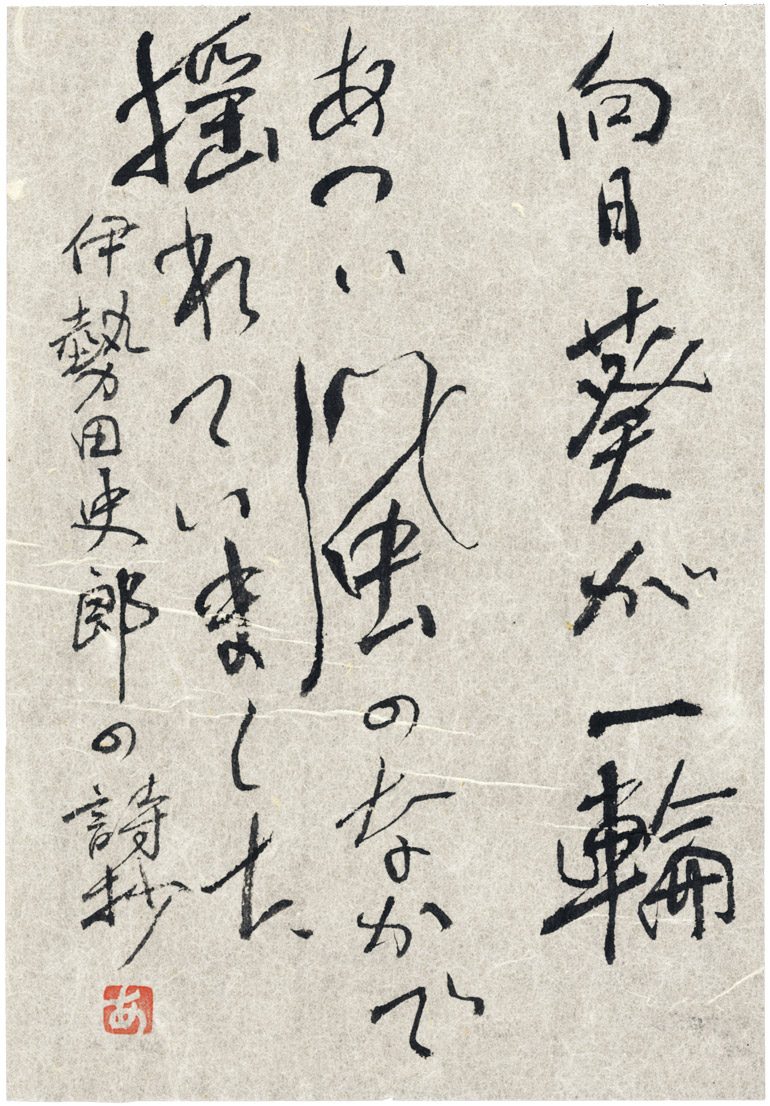

書 ・ 六車明峰

わたしが米屋をしていたことは以前にも書いたことがある。

その頃のことだが、月刊で『米屋新聞』というものを発行していた。お米に関する情報を景品付きクイズなどとともにお得意様に提供していたのである。例えば、おいしいご飯の炊き方など、楽しみながら編集していた。

保存してあるバックナンバーを調べてみると、創刊は1985年5月だからもう32年も昔だ。どうやら40号が最終号らしく、それは1993年春号となっている。終刊のあいさつも書いてないから、また季刊ででも出すつもりだったのだろう。

約8年間の発行。13号までは手書きのコピー、14号からワープロ作成している。

その新聞にわたしは詩のコーナーを設けていた。今だからいうが、わたしは“出石彩子”なる仮名で女性が書きそうな詩を創作して楽しんでいた。拙いものだが「左手」と題した一篇を紹介しよう。

そえる

ささえる

受けとめる

わたしの左手はいつも受け身

野菜を刻むとき

針を運ぶとき

おにぎりを握るとき

わたしの左手はいつも

あなたを思っている。

また、読者であるお得意様から作品を提供してもらったことも何度かあった。

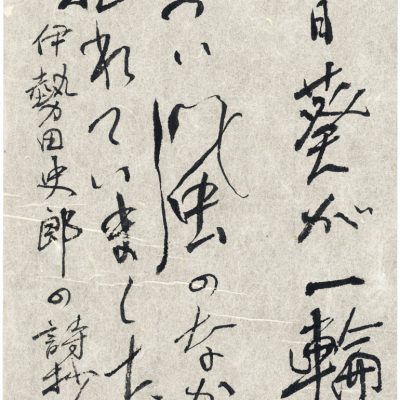

そんな中で、先年お亡くなりになった神戸の詩人で、NHKテレビ「歴史散歩」の講師を長年つとめられた伊勢田史郎さんの詩をしばらく続けて載せたことがある。

そのころ全国の米屋向け販売促進雑誌、『ほのぼの』というのがあった。佃公彦さんのほのぼのとした絵が表紙を飾るかわいい冊子だった。これに伊勢田さんが詩を提供しておられたのだ。ただし、わたしはそのころ、詩に興味をもってまだ日も浅く、伊勢田さんのことは全く知らなかった。

実は今回のこの原稿を書くきっかけが、伊勢田史郎さんの著書『またで散りゆく』(編集工房ノア・二〇一六年十月)を読んだことにある。その巻末の年譜。その中にチラッと『ほのぼの』のことが書いてあって思い出したのだ。

『ほのぼの』に掲載された詩は、伊勢田さんの詩のイメージとは少し違っていたと思う。例えば、わたしが「米屋新聞」に取り上げた「夏の日」という詩。

水の底でひかっている小石

あかい壁土の蔵が

川に面してならんでいました

廃れた船着場で 女のひとが三人

しろい肌衣を洗濯していました

褪せた紅殻いろの格子のはまった家たち

あかい郵便局のしるしのブリキの看板

母さんは

ぼくの手をひいて町じゅう歩き廻りました

向日葵が一輪

あつい風のなかで揺れていました

白い雲が水にうつって 流れていきました

ぼくは誰にもあわず

緑いろの二匹のちいさな蜥蜴に

“さよなら”といって 帰ってきました

『ほのぼの』は主に家庭の主婦が読む本だったが、それに媚びることなく、しかしなるべく普通の言葉で深みのある詩を書いておられる。今になって思うと、さすが伊勢田さんだなという感があります。

今、残念なことは、わたしはこの『ほのぼの』を残していないということ。きれいなカラー刷りの冊子だったが一冊も残っていない。わたしの『米屋新聞』には11篇使わせてもらっている。しかしもっと書いておられたはずで、それを読めないのは残念。だが、年譜によると、灰谷健次郎さんなども所属していた同人誌『輪』57号(1983年)と59号(1984年)に再録されていて、それは『米屋新聞』を発行する以前のものだから、わたしにとって未知の作品。その後は年譜に見えないが、もしかしたら他の『輪』には載っているのかもしれないと思い探してみた。生前の伊勢田さんから送って頂いていた『輪』のバックナンバーをわたしは所蔵している。残念ながら57号は見つからず、しかし59号があって、それには12篇が載っていた。さらに年譜には書かれていない61号に12篇が載っていて、「米屋新聞」にお借りした詩も5編が収載されていた。いずれも楽しい詩だ。

ちなみに私の店の名、喫茶「輪」は、この同人誌の名から頂いたもので、伊勢田さんからお許しを頂いていた。

■今村欣史(いまむら・きんじ)

一九四三年兵庫県生まれ。兵庫県現代詩協会会員。「半どんの会」会員。近著『触媒のうた』-宮崎修二朗翁の文学史秘話―(神戸新聞総合出版センター)。

■六車明峰(むぐるま・めいほう)

一九五五年香川県生まれ。名筆研究会・編集人。「半どんの会」会計。こうべ芸文会員。神戸新聞明石文化教室講師。