10月号

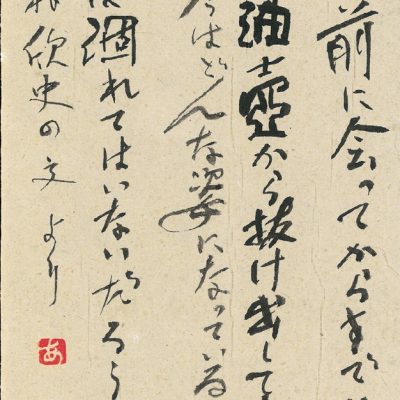

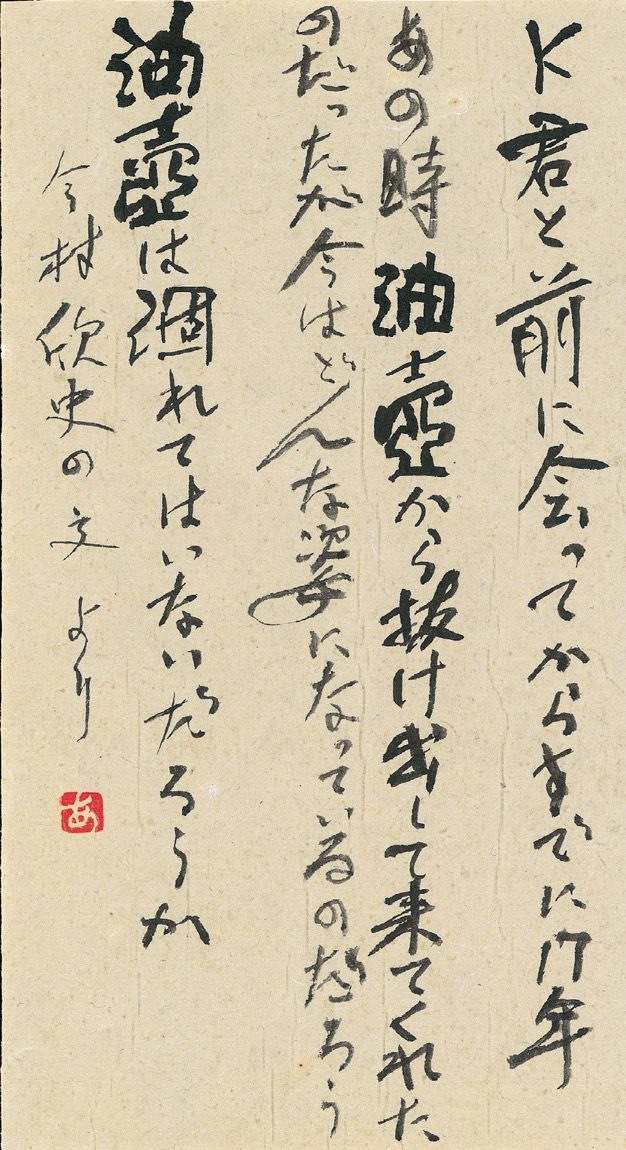

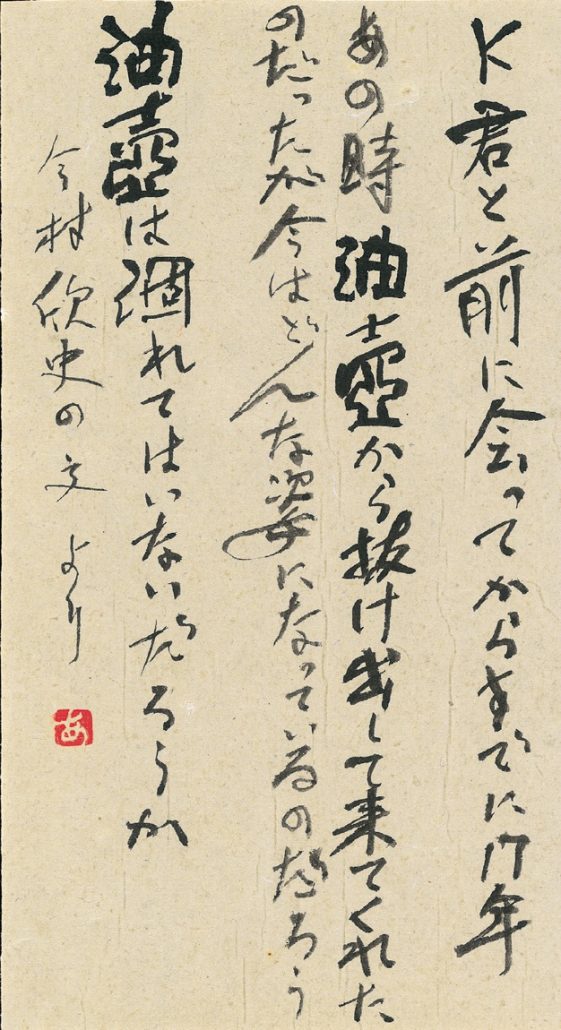

連載エッセイ/喫茶店の書斎から ㉙ 油壷から

今村 欣史

書 ・ 六車明峰

2001年のことである。拙詩集『コーヒーカップの耳』の出版記念会が我が家近くの「酒蔵通り煉瓦館」で行われた。

出席者の一人にわたしの中学時代の友人、K君がいた。

彼とは理科部というクラブで一緒だったが、後にサラリーマンになった彼と商人になったわたしとは人生の道が分かれた。

父が死んだあと、わたしは米屋を継いでいて、その得意先の一つにN中央病院があった。大量の米を納入していたのだが、偶然、彼のお姉さんがそこで栄養士をしていて、しょっちゅう顔を合わせていた。そんな縁もあり卒業後も彼とは交流が続き、彼の家で囲碁を打ったりしたこともあった。しかしその後会う機会がなくなってゆき、いつの頃からか年賀状の交換だけになっていた。ところが、案内状を出すと思いがけず出席してくれ、何十年ぶりかの再会になった。

その記念会でのことである。

出席者の一人に芦屋市の詩人、M浦照子さんがおられた。

彼女は絵もよくする人である。西宮の大谷記念美術館の学芸員をしておられた時には「絵本原画展」を企画し成功させた人でもある。今も続く人気企画の先駆者であったのだ。また、先年お亡くなりになった神戸の洋画家、菅原洸人画伯ともお知り合い。画伯は以前、本誌のわたしの書くものにカット絵を提供してくださっていたのだが、『コーヒーカップの耳』の表紙絵と挿絵も提供してくださって、記念会に出席していただいた。

会場でM浦さんがわたしに声をかけた。

「あそこにいる油壷から抜け出たような男は何者?」と。

K君のことである。

この時、17年前の彼の姿は、画家でもある詩人の目にどう映ったのだろうか。

詩人を中心としたどちらかといえば野暮ったい文化人の集まりの中で、彼の姿はたしかにまた別の雰囲気を漂わせてはいた。

ところで“油壷から抜け出たような”である。

歌舞伎などの役者に対して使うことが多いようだが、正確には「油壷から抜け出たようないい男」。K君にふさわしいかどうか、わたしには不明な言葉である。というのも、M浦さんの絵は少々サイケデリックなもので写実的ではない。

実はそのK君と最近会うことになっていた。17年ぶりである。できれば、かのお姉さんとも一緒にと言っていたのだが。

約束の日が、こともあろうにわたしが救急車搬送された日なのだった。

緊急入院の顛末は前に書いたが、テーマがずれるので彼のことには触れなかった。

わたしたちはそんなことになるとは思いもせずに、日程調整をメールでやり取りしていた。彼の意向は、夏が苦手なので、できれば暑くなるまでに会いたいと。夏至以降は冬眠ならぬ夏眠をしてしまうなどと言っていた。

ところが、約束の日にクリニックから呼び出しがあったのである。

しかしわたしは午前中にクリニックを済まして、午後に彼と会うつもりでいた。だから、医師から「これから救急車で行ってもらいます」と言われた時には、「いや、ニトロのお陰で落ち着きましたし、今日、昔の友人と久しぶりに会うことになっているんです。病院へはまた日を改めて…」などと言ったのでした。

すると医師は、

「とんでもありません。会ってる時に異変が起きたらどうするんですか!」と。

わたしはまだ自分の身に起きていることを正確には認識できていなかったのである。

そんなわけで、ことの顛末を家内から彼に電話で伝えてもらって、約束はキャンセルしたのだった。

あれから一つの季節が過ぎたが、彼とはまだ会っていない。次に会う約束も出来てはいない。多分まだ“夏眠”しているのだろう。

金田一耕助シリーズで知られる神戸出身の作家、横溝正史に『真珠郎』という探偵小説がある。戦前の1936年に発表されているのだが、後には古谷一行、小野寺昭などでテレビドラマ化されている。

その『真珠郎』の中にこんな件がある。

《見違いではなかった。ああ、あの顔!油壷から抜け出たような、特徴あるあの美貌を、どうして、誰が見違えることが出来よう。――真珠郎はなんとなく物悲しげに打ち沈んだ顔をして、ぼんやりと外を眺めていた。何かしら拭い切れない悔恨の表情が、白い額に漂うて、それが何んとも名状することの出来ないような、痛烈な印象を、美しい顔のうえに投げかけているのである。》

K君と前に会ってからすでに17年。あの時、油壷から抜け出して来てくれたのだったが、今はどんな姿になっているのだろう。油壷は涸れてはいないだろうか。

(実寸タテ18㎝ × ヨコ10㎝)

■六車明峰(むぐるま・めいほう)

一九五五年香川県生まれ。名筆研究会・編集人。「半どんの会」会計。こうべ芸文会員。神戸新聞明石文化教室講師。

■今村欣史(いまむら・きんじ)

一九四三年兵庫県生まれ。兵庫県現代詩協会会員。「半どんの会」会員。著書に『触媒のうた』―宮崎修二朗翁の文学史秘話―(神戸新聞総合出版センター)、『コーヒーカップの耳』(編集工房ノア)ほか。