11月号

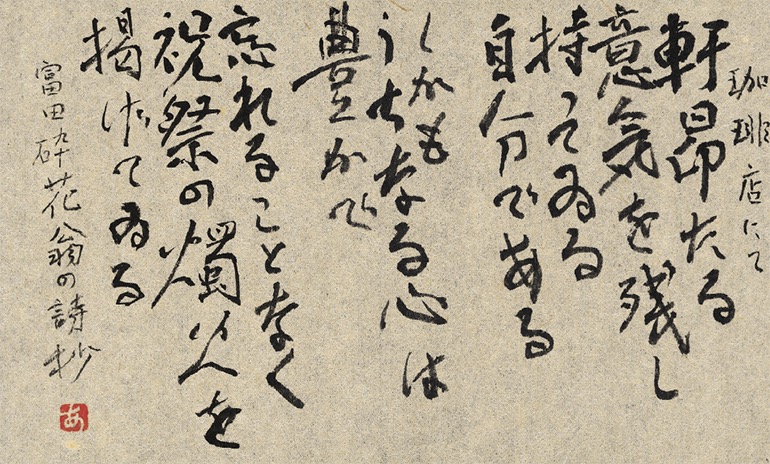

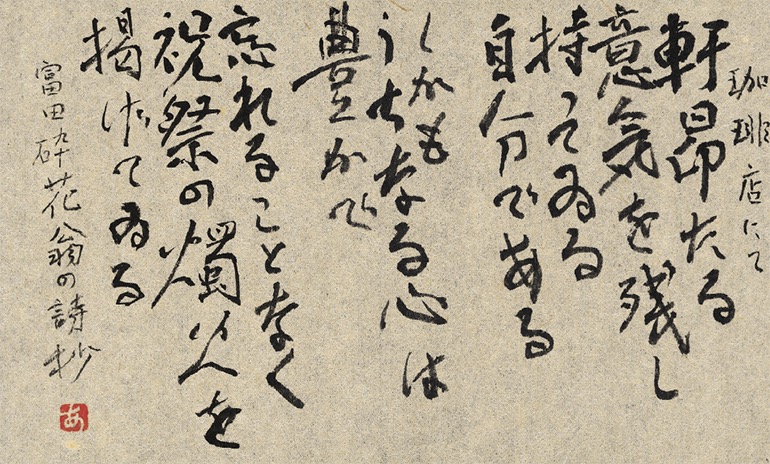

連載エッセイ/喫茶店の書斎から 54 珈琲店にて

今村 欣史

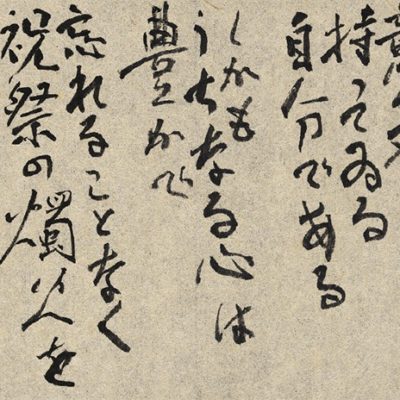

書 ・ 六車明峰

『喫茶店の時代』(林哲夫著・2020年・ちくま文庫)という本がある。

著者の林哲夫さんは画家でもあり、その個展をわたしは何度か訪ねたことがある。今は京都でご活躍だが、震災までは神戸に在住。

『喫茶店の時代』は「あのとき こんな店があった」のサブタイトルがあり、日本の喫茶店文化を語るもの。

「ユーハイム」について書かれている項があるが、中にこんな記述が。

《富田砕花は嘉治隆一とともに横浜時代のユーハイムにしばしば通っていた。大正14年(一九二五)、渡欧する友人を神戸まで送るつもりで出かけた砕花は、そのままずるずるとハルピンまで随いて行ってしまう。そのとき、やはりシベリヤ経由でドイツへ帰省するエリーゼ夫人と朝鮮の列車内で遭遇するという珍事があった。砕花とエリーゼ夫人との交友は後年までずっと続いたようで、砕花はユーハイムの社歌を作詞しているし、富田砕花賞の授賞式ではユーハイムのケーキが受賞者に手渡されることになっている。》

(筆者㊟友人とは登山家で詩人の藤木九三のこと。)

兵庫県文化の父と呼ばれる富田砕花師が出てくるのだが、実はわたしは砕花師の詩の草稿を所持している。宮崎翁から託されたものだ。この機会に今回はそれを紹介したい。

「珈琲店にて」と題された鉛筆書き。22・2・16の日付があって終戦後間もない物資不足の時期である。A5大の粗悪な用紙8枚に書かれている。迂闊に触ればホロホロと崩れてしまいそうな。

『富田砕花全詩集』を調べてみたが、この「珈琲店にて」は見当たらない。

昭和22年ということは、宮崎翁がまだ神戸新聞に入られる前だから国際新聞の時。ならば国際新聞に掲載されたものなのだろうか。

あちこちに推敲の痕があり、略字が多用されていて、文字通り喫茶店のテーブルで急ぎ書かれた感じ。達筆すぎてわたしにはすべてを読み取る力がない。

こんな時、宮崎翁にお尋ねすればたちどころに解決するのだが。そこで、かつて宮崎翁の仕事のお手伝いで砕花師の書簡や原稿に直接触れる機会の多かった坂野訓子女史の助けを受けた。流石です。ほぼ解読して下さった。

後の研究者にも役立つ貴重な資料でもあるので全文載せよう。

珈琲店にて

寒風は強く けふも街衢を吹捲くるが どんな災厄にも打挫がれなかった

軒昂たる意気を残し持ってゐる自分である。

しかもうちなる心は豊かで 忘れることなく祝祭の燭火を掲げてゐる、

ありやうはちまたに探し求めて啜る この珈琲の一碗に充ち足るを知ってゐるといふことに盡きる。

銀色のスプーンの突端に 辛うじて溶けのこる甘味料の微粒に、

かの密輸船の冒険な航海をおもひ 或はM・J・Bのほどよいまぜ合はせに 快心の微笑をうかべる自分なのである。

波浪高いこのやうな世の片隅に生きて 生命をかけての貧しい一篇の詩稿を 米塩に換へることの 困難以外の何ものでもないことはわかり切ってゐる

かうして自分にとって死は隣人であり

それ以上に形影相伴ふ莫逆の友でもある、

それでもそのなりはひを 浄福のかぎりと考へてゐる。

そして不平と不悌を 饒舌することを身の恥とする。

小さい勇気ではあらうが ハッキリとかういひ切ることができる、思想と生活のあらゆる悪条件の槍襖に 歯をくひしばりながら立ち向かふことのできる自分であるといふこと。

(二二・二・一六)

多少不自然さが残るのは、まだ完成していない草稿ゆえだろうか。行替えもこの通りではないだろう。しかし、詩の心は読める気がする。

昭和22年である。戦後まだ一年半。荒れ果てた国土の復興が始まったばかり。そして文化も。

砕花師も膨大な蔵書を焼き、また何十年にわたって書いてこられたアイルランド文学研究の原稿も灰燼と化し、失意のどん底であったろう、そんな時の詩である。

だが、この詩は覚悟を伴った力強さにあふれている。自分を鼓舞しながら、実は人の心をも明るく励ますものだったのではないだろうか。

(実寸タテ11㎝ × ヨコ18㎝)

■六車明峰(むぐるま・めいほう)

一九五五年香川県生まれ。名筆研究会・編集人。「半どんの会」会計。こうべ芸文会員。神戸新聞明石文化教室講師。

■今村欣史(いまむら・きんじ)

一九四三年兵庫県生まれ。兵庫県現代詩協会会員。「半どんの会」会員。著書に『触媒のうた』―宮崎修二朗翁の文学史秘話―(神戸新聞総合出版センター)、『コーヒーカップの耳』(編集工房ノア)、『完本 コーヒーカップの耳』(朝日新聞出版)ほか。