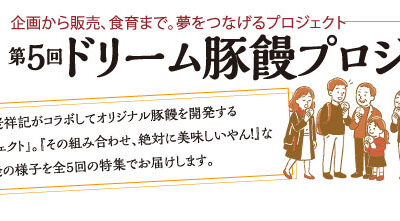

11月号

苦楽園の歴史

今も静かに「楽園」の輝きを放つ「苦楽園」

自然の中から湧き出た未来

なだらかだった坂道が、中新田川を渡ったあたりからおもむろに傾斜角度を上げる。その急坂を登りきり、三笑橋あたりにさしかかると、清冽な空気が頬を撫でる。振り返れば清々しいパノラマが広がり、野鳥がさえずる。このあたりを苦楽園というが、「苦」を省いて「楽園」のような心地よさがある。

苦楽園の歴史を紐解いてみよう。今の苦楽園六番町に老松古墳があり、西宮市指定史跡となっている。また、五番町にも古墳があった。太古の人はこのあたりをやはり楽園と思っていたのであろうか。

しかし、街から離れ交通の便が悪かったためか、それ以降はどうやらただの「山」として狐や狸、猪の楽園だった時代が長く続いたようで、石材の採掘くらいでしか人間は近寄らなかったらしい。

ところが、近代になるとこの静かな森が開けてくる。最初この地を開発するきっかけとなったのが、碌礬泉(りょくばんせん:現在の含アルミニウム泉)の存在だ。大社村誌(大社村は昭和8年〔1933〕に西宮市に編入)によれば、明治39年(1906)に鳴尾村(昭和26年〔1951〕に西宮市に編入)の辰馬與平らが中心となり、数名の地主たちで明礬谷保勝組合温泉浴場が結成され、道路開削や温泉浴場の新設などをおこなった。しかし、たどり着くためには山篭に乗らねばならないなど交通機関が未発達で、折からの不況もあり来訪者は少なかった。

苦楽園の父、中村伊三郎の功績

本格的な開発に至ったのは、明治44年(1911)のこと。大阪の実業家、中村伊三郎がこの地に目を付け、当時別荘地の開発をおこなった。明治43年(1910)、神戸から大阪へ戻る途中、六甲山麓にさしかかったところで、車中の外国人が「この付近の景色は美しい。山の上に家を建てら良い眺めであろう」と話しているのを聞いて、ピンときて開発をおこなったと、後にこの街の住人となる物理学者、湯川秀樹の妻、スミが中村伊三郎の娘から聞いたエピソードとして著書に記している。道路や水道などのライフラインを私財を投じて整備したが、当時は人力が頼みゆえ、大変な事業であったと想像される。

その頃、兵庫県知事の服部一三が六甲山脈にラジウム泉があると予期し、大正2年(1913)に技師を派遣し調査させたところ、天狗嶽といわれる地点で泉源を発見。ここから管を引いて共同浴場を開設。これが発展の起爆剤となる。開発を手がけてから5年を経て、大正3年(1914)に苦楽園は山開きをおこなった。

中村は幅広い人脈を持っていたため、財界人から華族まで富裕層が土地を購入、別荘を建てた。大隈重信や犬養毅夫人も苦楽園へ足を運んだが、その当時の写真が残っている。竹の棒に籐椅子をくくりつけた神輿のような篭に乗って山を登ってきたようで、移動は大変だったと想像される。その篭を担いでいる男たちのハッピには「苦楽園温泉」と記されている。

この「苦楽園」という名称は、瓢箪の名前に由来している。開発者の中村伊三郎は、家宝としてある瓢箪を大切に所有していた。この瓢箪の名こそ「苦楽瓢」で、そこから苦楽園と命名したという。この瓢箪は三条実美卿や土方久元伯ゆかりのもので、文久3年(1863)の七卿落ち(尊王攘夷派の7人の公家が京都から追放され長州藩へ落ち延びた事件)の際に死を覚悟してこれで別れの杯を交わしたが、後に無事で会うことができたことから苦の後に楽ありで「苦楽瓢」と名付けられたという。

繁栄する「癒やしの地」

大正初期の苦楽園は、保養地として賑わいをみせた。当時の地図を眺めてみると邸宅のみならず、三笑橋を中心に東には共同浴場とその隣に長春楼、北には大観楼と松雲楼、西から南にかけては萬象館、六甲ホテルなど旅館やホテルが建ち並び、山上プールや運動場まで揃う「総合温泉リゾート地」であったことが読み取れる。

この頃、客を運んだ人力車は18台、乗合馬車も18台あり、香櫨園から苦楽園まで、ラッパの音を響かせて夙川の堤防沿いを行き交ったという。大正6年(1917〕にはタクシーも登場、人力車を取り締まっていた人物が免許を取って運転していたが、この免許は兵庫三号、つまり兵庫県で3人目の免許取得者だったというから、いかにも先取的だったと言えよう。

大正8年(1919)になると個人経営から西宮土地株式会社の経営となったことで、温泉や旅館の運営により力を入れるようになり、客の絶え間がなかったほど繁盛。六甲ホテルでは毎週西洋料理の講習会が開催されて阪神沿線の夫人令嬢が集うなど、社交場としても大きな役割を果たすように。歴史に名を刻む文人墨客もこの地を訪ねた。谷崎潤一郎が関東大震災から逃れて関西で初めて身を寄せたのは苦楽園で、萬象館に滞在し、毎日共同浴場でラジウム温泉に浸かっていたそうだ。与謝野晶子も最愛の夫・鉄幹を失った翌年、昭和11年(1936)に苦楽園を訪ね、その眺望に

武庫の山君なき世にも遠かたの

打出の浜の見ゆる路かな

という歌を詠んでいる。

殷賑の行楽地から、静寂の住宅地へ

この頃はまさに阪神間モダニズムの時代で、電鉄会社や土地会社による行楽地や住宅地、あるいはこれらをミックスした保養型住宅地の開発が盛んであった。その背景として交通の発達や、電鉄会社の積極的な投資、大阪の発展による資本の蓄積、大阪都心の環境悪化による郊外への移住などさまざまな要素が挙げられる。西宮ではこの類の開発がいくつかおこなわれ、やがて「西宮七園」とよばれるようになり、苦楽園もその1つに数えられている。苦楽園は香櫨園、甲陽園、甲子園と同じように、レジャー的要素を絡めながら開発が進んでいった。

しかし、行楽地としての苦楽園は、致命的なマイナス点を抱えていた。それは交通の便である。前述のとおり、交通機関は人力車や馬車、せいぜいタクシーだったため、輸送力は限られていた。

そこで浮かび上がったのは、阪神西宮駅から苦楽園を結ぶ摂津電気軌道や、甲陽園と苦楽園を結ぶ武庫電気鉄道株式会社、香櫨園から三笑橋を結ぶ摂津電気自動車などの計画である。ちなみに電気自動車はトロリーバスのことで、香櫨園の海水浴客を苦楽園へと誘引する役割も期待されていた。当時の新聞報道によれば、摂津電気自動車開業のあかつきには阪神電車は苦楽園に娯楽施設を設置し、宝塚にならって歌劇などを上演する計画も温めていたようだ。しかし、電車もトロリーバスも苦楽園へ上ってくることはなく、計画は幻となってしまった。

やがて昭和13年(1938)に、苦楽園は大きな打撃を被ることになる。天災によって繁栄の礎となっていたラジウム泉が止まってしまったのだ。世の中も恐慌のあおりを受け、戦争へと歩むようになっていたこともあり、旅館やホテルも廃業に追い込まれてしまった。

保養地や行楽地としては衰退してしまった苦楽園。しかし、豊かな緑と清らかな空気は失っていなかった。苦楽園はやがて、住宅地として復興していく。特に戦後、高度成長やバブルにより住宅の開発が進み、俳人の山口誓子や作家の黒岩重吾など文化人にも愛され、阪神間屈指の高級住宅地として君臨。今も静かに「楽園」の輝きを放っている。

写真提供/西宮市情報公開課

絵葉書「阪神沿道名所」に写る昭和初期の苦楽園の街並み(永井悦蔵氏資料)

大正初期に別荘地として開発された。犬養毅夫人が訪れた写真が残る(大正2年/浅田柳一氏資料)

大正初期に別荘地として開発された。大隈重信氏が訪れた写真が残る(大正2年/浅田柳一氏資料)

昭和初期のラジウム温泉道(昭和初期絵葉書/永井悦蔵氏資料)

苦楽園6丁目にある老松古墳。写真は昭和51年の発掘の様子

大正初期から昭和初期にかけて保養地として栄えた。写真は長春楼(昭和初期)

昭和初期のラジウム温泉前の様子(昭和初期絵葉書/永井悦蔵氏資料)

参考文献

柘植宗澄『苦楽園八十年の歩み』苦楽園自治会

大社村誌編纂委員会『大社村誌』

湯川スミ『苦楽の園』講談社

『目で見る西宮の100年』郷土出版社

大阪朝日新聞 神戸附録 1923年2月14日刊

神戸又新日報 1928年4月26日刊

「西宮文学回廊」ホームページ