4月号

連載エッセイ/喫茶店の書斎から⑪ 木守り柿への想い

今村 欣史

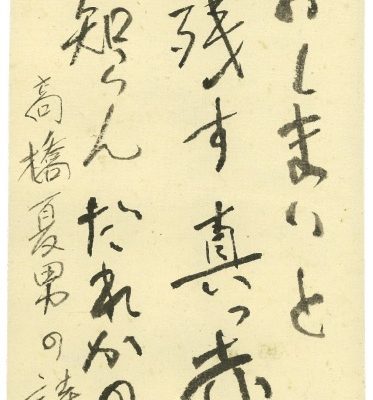

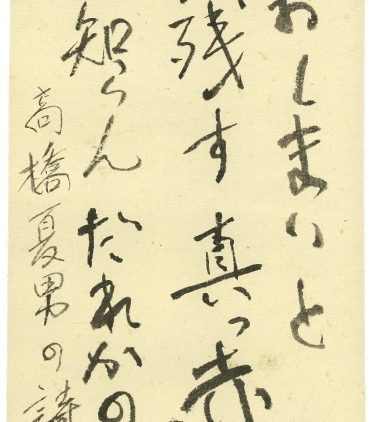

書 ・ 六車明峰

一月号に「木守り柿」と題して書いた。

「木守り柿」をわたしは「こもりがき」と読むものだと思っていたが、正しくは「きまもりがき」だったという話。三好達治の随筆に次のような文があるのを紹介しながら。

《一つ残らずとり尽くしては、さすがに柿の木も機嫌を損じて、来年から生り惜しみをして収穫が落ちよう、それでは困るから、あれはお礼ごころに、一つだけ残しておくのだ…》

日本の古き良き風習「木守り柿」は、やはりもう思い出の中にしか残らないのだろうか、と。

読者からこれについてのお便りを頂いた。そのうちの一部を、ご本人の承諾を得て紹介しよう。

やはり日本人ですね。みなさん“想い”をお持ちなのだ。

お一人は但馬出石にお住まいの元出石町長、奥村忠俊氏。

《「木守り」についてですが、正式な読み方と意味を初めて知りました。これまでは「こもり」だと思っており、「きまもり」と読むとは考えたこともありませんでした。柿の木に実を一、二個残すのは、食べ物が少なくなる冬を前に、小鳥たちにお裾分けするのだと教えられていました。(略)》

そうなんですね。わたしもあのように青空に一個だけ残すのは、小鳥たちへのプレゼントだと思っていた。禅堂での食事の際に、ご飯粒を七粒ばかり自分の食卓の向こうにお供えする「生飯偈」のように。これは餓鬼に施すということなのだが、食べ物に対する感謝の意味もあるのだろう。そのご飯粒は食後、典座(禅堂で食事をつかさどる役僧)が回収して庭に供え、小鳥たちのエサになる。

次に茨木市の詩人、工藤恵美子さんから。

《主人と共に、興味深く読ませていただきました。コピーしています。「きまもり」今年も残して大切にします。》

偶然だが、工藤さんが最近書かれた詩に「柿色の家」というのがあり、その後半。

葉を落とし

空を拡げ

初冬の空に立つ裸木は

夫婦ふたりの

祈りの木

木守柿の

向こう

雲も耀いて

(詩誌「鶺鴒」7号より)

ご自宅に柿の木があり、「木守り柿」を今も残しておられるんだ。

次は加古川の詩人、高橋夏男さんから。

《ぼくは、離れ座敷の隠居部屋で寝起きする甘やかされっ児で、祖父母にはさまれて川の字で寝ていました。いつも何かおやつを用意していて、ぼくがねだると出してくれました。きちんとしていた両親の躾けにはあり得ないことです。

隠居部屋の横の渋柿が、ジュクシになるのも楽しみでしたが、大部分は干し柿にされました。その柿ちぎりはぼくの仕事でしたが、あなたの文にある「木守り柿」をひとつ残すように教えられました。爺さんは「きもり」ではなく「きまもり」と言っていました。それが、柿と爺さんの思い出です。それを書いた旧作を同封します。》

その詩、未発表とのことだが味わい深いものなのでご本人の許可を得て紹介しよう。

木守り柿

1

これで おしまい と

大事に残す 真っ赤なひとつ

何やら知らん だれかのために

満足にっこり 仏の利八郎

ほっとけ利八

2

竿竹の枝鋏を捧げて

お天道さんまで届くぞい と

孫の背丈にしゃがみこむ

葉をふるった蒼い空

見上げる爺さんの眼は 遠い遠い

3

ヒヨドリの番いが

ちょっと つついては首をかしげる

あとは 喰いしんぼムクドリの群れだ

今ごろは爺さん おぼつかなげに

部落の端々を跳び羽ばたいているやろ

いかにも朴訥なお人柄の高橋氏の詩だ。

真っ青な空を背景に、すっかり葉を落とした柿の木。その梢に一つ残る朱い実は、よほど日本人の心に響く風景なのだろう。

今村欣史(いまむら・きんじ)

一九四三年兵庫県生まれ。兵庫県現代詩協会会員。「半どんの会」会員。詩集「コーヒーカップの耳」(編集工房ノア刊)にて、二〇〇二年度第三十一回ブルーメール賞文学部門受賞。

六車明峰(むぐるま・めいほう)

一九五五年香川県生まれ。名筆研究会・編集人。「半どんの会」会計。こうべ芸文会員。神戸新聞明石文化教室講師。