7月号

映画をかんがえる | vol.16 | 井筒 和幸

大阪のキタとミナミの裏街で喧嘩に明け暮れてばかりいる不良少年たちを描いた『ガキ帝国』(81年)を撮るまで、ボクは数多の映画と共に生きてはいたものの、1970年代は、自分が何者なのか分からないまま、ただ放浪し続けた日々だった。

仲間と無我夢中でご飯もロクに食べずに作った映画も場末のピンク映画館にかけてもらうだけで精一杯。とても親に見せられるようなモノでなく、ただ自分の衝動だけの、観客の反応ひとつない表現行為だった。どこかの田舎町の風景を75ミリのレンズで捉えて、この荒涼こそ高度経済成長の果ての原風景だ!これぞ芸術だ!と一人でうそぶいてるだけだった。ボクが夢に見た、観客が血沸き肉躍らせる“大衆映画”とはほど遠かった。巷で『エイリアン』(79年)の悪夢に大衆が弄ばれてる隙に、ソ連軍はアフガニスタンに侵攻し、イラン革命が起こり世界は揺れていた。ボクは人生お先真っ暗というわけではなく、映画作りを止める気はなかったが、どんな意志を持って誰に見せるために撮るのか、それがまだ解っていないだけだった。

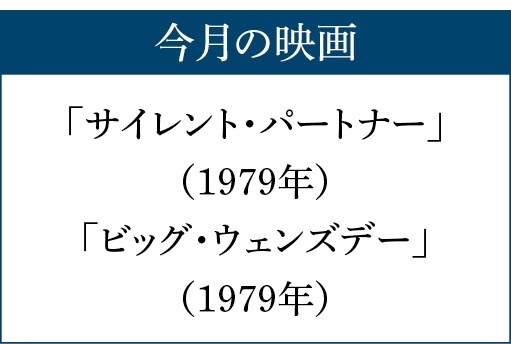

スリリングなカナダ映画に出くわしたのもこの頃だ。街の片隅で封切られ、殆どの人の目に触れないまま消えた『サイレント・パートナー』(79年)は、白日夢を追う人間たちを見事に捉えていた。主演はエリオット・グールド。『カプリコン1』(77年)で、有人探査機の火星着陸計画を偽造し隠蔽工作したNASAを暴く正義漢の新聞記者役をやった次は、トロントの独身銀行マン役だった。何のために働いていて自分が何者か、その自覚がない風貌が彼には似合っていた。ボクも、月給取りではないが似たような風来坊だし、感情移入がすぐにできた。

給料は趣味で飼う熱帯魚の餌代に消えるだけのこの退屈な男が、銀行マンでしか遭遇できない夢の体験をする。クリスマスで賑わうモールの一角にある銀行の窓口に、サンタクロースの恰好をした男が立ち現れ、彼に「手元の現金をあるだけ渡せ」と書いたメモを差し出す。で、彼は機転を利かせ、すぐに札束を用意し、サンタに渡して逃がしてやる。テレビニュースは何万ドルも奪われたと報じるが実は犯人はそんな高額の金は奪ってなくて、銀行マンがまんまと金を独り占めしたのだ。怒った犯人は夜中に電話をかけてきて、今はお互いがモノ言わない相棒、サイレント・パートナーだと告げて彼を強請り始める。さらに、先に監獄に送られた犯人の情婦まで彼に近づいて来て話は二転三転。彼がやった横領の秘密を守ってくれる同僚の女も寄って来る。このスザンナ・ヨークという女優の可憐な微笑みが、金と命の奪い合いだけの犯罪劇に、わずかな安らぎをくれるのだった。

でも、ボクはその銀行マンと女のように金で買えそうな夢はどうでもよく、自分しか作れない誰も見たことがない映画を求めていた。例えば、『ビック・ウェンズデー』(79年)の、伝説の大波に向かう若者たちの群像劇みたいなものだ。それはどんな意志の下に誰に見せるのか、誰と、何と闘うものなのか。目の先に転がる理不尽な社会にか。いや、自分自身の打算や怠惰にか。何に対峙して作るんだと、このサーファー映画はボクを挑発している気がした。アメリカの若者が徴兵されてベトナムの戦場に駆り出された60年代を、季節の折々に変化する海の姿と共にそれは振り返っていた。でも、単に懐古するのではなく、お前には過ぎ去った夏のあの日にやって来た大波に挑む勇気はあったのか?と問い直してるようだった。ボクには、君はもう27歳だろ?何かまともなことをちゃんとやってみろよ、寄るべなき者の傍に寄り添って励ましてあげたことはあるのか?そうでないと映画なんて作る資格はないんだからなと迫っているように思えた。

水曜日の大波に挑むカリフォルニアの若者たちに代わる、明日を煩うことなく、大阪の街の吹き溜まりで徒党を組む奴らと闘い、孤独と闘う在日の少年を主人公に、『ガキ帝国』を構想した70年代の終わりは、ボクの青春の終わりでもある。そして、そこには新しい船出が待っているのだった。

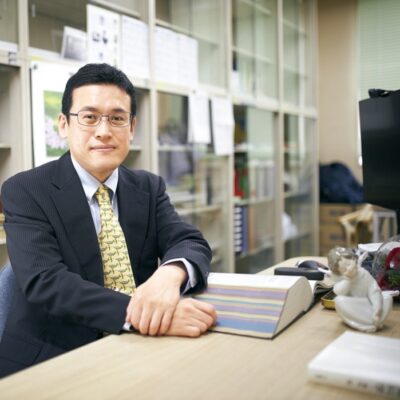

PROFILE

井筒 和幸

1952年奈良県生まれ。奈良県奈良高等学校在学中から映画製作を開始。8mm映画『オレたちに明日はない』、卒業後に16mm『戦争を知らんガキ』を製作。1981年『ガキ帝国』で日本映画監督協会新人奨励賞を受賞。以降、『みゆき』『二代目はクリスチャン』『犬死にせしもの』『宇宙の法則』『突然炎のごとく』『岸和田少年愚連隊』『のど自慢』『ゲロッパ!』『パッチギ!』など、様々な社会派エンターテイメント作品を作り続けている。映画『無頼』セルDVD、2021年11月25日発売。