7月号

連載エッセイ/喫茶店の書斎から74 無常迅速 時不待人

本誌に初めてエッセイを書いたのは、2002年の7月号だった。いつの間にか20年が過ぎている。

* *

詩集『明日の旅』(以倉紘平著・編集工房ノア)を読んでいて、意外な人の名前に出会った。

「追悼・辻中義雄」と題された追悼詩。

この「辻中義雄」に覚えがある。でも人違いだろうと思った。詩の中にこうある。

辻中さんは 人柄のにじみ出た詩をお書きになっていた

以倉氏の詩の仲間として書かれている。だから同姓同名の人違いだろうと。

ところが、詩の内容から、わたしの知る辻中さんにあまりにも通じるものがある。

辻中さんが数えの八十歳だったとは知らなかった

詩の末尾に記された年、1986年。わたしの知る辻中さんもその年にお亡くなりになっており、年齢も合う。

続けてこうある。

大新聞社の部長さんだったことも

有名会社の重役さんだったことも

これもピッタリだ。

しかしおかしい。辻中さんが詩人だったなんて、思いもしなかった。

これまであまり明かしたことはないが、実はわたし、若い日に、在家のままだが禅修業をしたことがある。もう50年ほども昔の話だ。

うちの菩提寺に在家の禅会があり、そこで毎週日曜日に座禅を組んだ。「栽松会」といい、指導者には本山の老師もおられてなかなか厳しい会だった。そこに辻中さんは先輩としておられたのだ。

ということで毎週顔を合わせていた。月に一度は京都の本山、妙心寺塔頭寺院「東海庵」で泊りがけの接心にも参加していた。修業仲間だったのだ。

恥ずかしながらわたしは10年ほどで「棒を折る」ことになるのだが、その間に辻中さんから詩の話を聞いた覚えがない。なので、以倉氏の詩の辻中さんが、禅の辻中さんと同一人なのか、もう一つ確信が持てなかった。わたしは以倉氏に電話で確かめてみた。

いきさつを話し、「私の知る辻中さんは、当時たしか“象印魔法瓶”の部長さんだったと思うのですが」と。すると以倉氏も「そういえば思い出しました。たしかにそうでした」と。

50年も昔の情景がありありと思い出された。

禅堂で、背筋をピンと伸ばし、顎を引き締め、ビシッと座ったその座相までが目に浮ぶ。

以倉氏の詩は、こう続く、

私の知っている辻中さんには俗界の垢は感じられなかった/辻中さんは善意の人であった/だから合評会ではいつも少しトンチンカンなところがあった/そこがほほえましく 同人のみんなから親しまれていた/辻中さんは/人柄のにじみでた詩をお書きになっていた/詩を〈である調〉で書かれたりするのであった/天衣無縫で 神妙で たくまざるおかしさがあった/辻中さんの詩の世界には/あちこちに風穴があいていて/そこからこの世ばなれのした/いい風が通っていた/私はその風にあたると/〈辻中さんは別格だ〉と思ってしまうのだった(後略)

これは正に禅の境界ではないか。しかし以倉氏の話では、辻中さんが禅をやっておられたことは全く知らなかったとおっしゃる。辻中さんは詩の会では禅の話をせず、禅の会では詩を話題にされなかったのだ。見事ではないか。

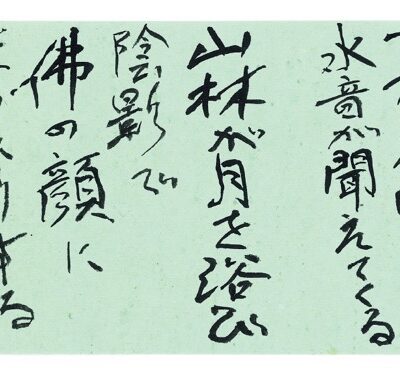

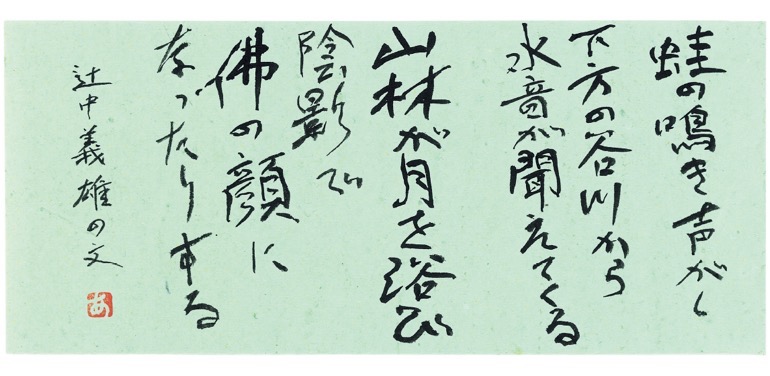

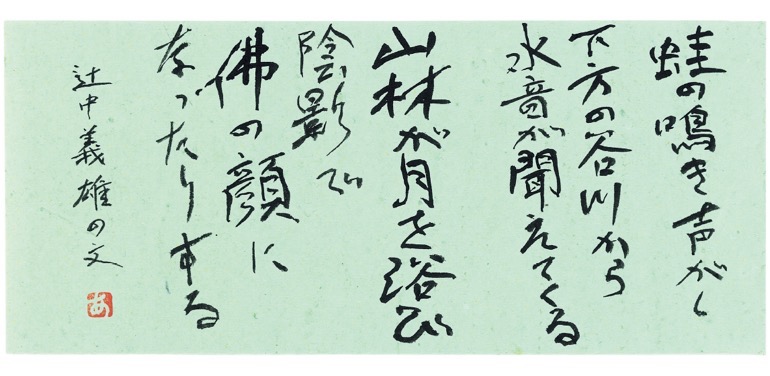

辻中さんの文章がある。

「栽松会」30周年記念誌に「夜座」と題した遺稿。西宮森林公園での夜を徹しての座禅会の様子を描いたものである。それを今、改めて読むと、なるほど書きなれた文だ。

こんな場面がある。

《蛙の鳴き声がし、下方の谷川から水音が聞こえてくる。山林が月を浴び、陰影で佛の顔になったりする。》

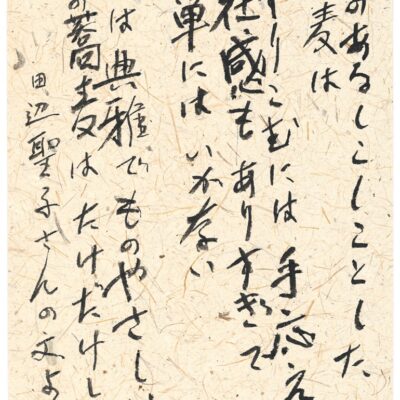

この森林公園での徹宵座禅は、栽松会の年に一度の恒例行事になっていたもの。わたしも参加しており、あるところに文章を書いたその一部分。

《夜が更けるにしたがい、下の町の騒音も遠のき、やがて静まり、体が自然に溶け込みます。

小川の流れ、木々を渡る風、ビオーン、ビオーンとウシガエルの鳴き声。》

あの時に戻り、もう一度修業をし直したい思いが湧く。しかし、禅にはこんな言葉がある。

「生死事大 光陰可惜 無常迅速 時不待人」

時は流れてしまった。

(実寸タテ8.3㎝ × ヨコ17㎝)

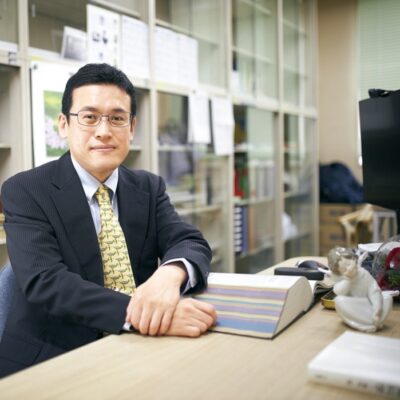

■六車明峰(むぐるま・めいほう)

一九五五年香川県生まれ。名筆研究会・編集人。「半どんの会」会計。こうべ芸文会員。神戸新聞明石文化教室講師。

■今村欣史(いまむら・きんじ)

一九四三年兵庫県生まれ。兵庫県現代詩協会会員。「半どんの会」会員。西宮芸術文化協会会員。著書に『触媒のうた』―宮崎修二朗翁の文学史秘話―(神戸新聞総合出版センター)、『コーヒーカップの耳』(編集工房ノア)、『完本 コーヒーカップの耳』(朝日新聞出版)ほか。