2月号

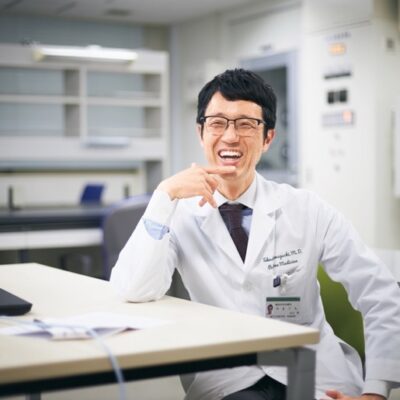

神大病院の魅力はココだ!Vol.6 神戸大学医学部附属病院 緩和支持治療科 山口 崇先生に聞きました。

患者さんのこれからの人生をサポートする「緩和ケア」。私たちにとっては〝目からウロコ〟の考え方と現状を緩和医療専門医の山口崇先生にお聞きしました。

―緩和医療専門医の役割は。

重篤な疾患を持つ患者さんに、より良いケアを提供して治療後の生活を少しでも質の高いものにすることを目的とする「緩和ケア」という領域の中で、主に医療的側面から関わるのが私たち緩和医療専門医です。

―大きな領域をカバーしているのですね。

患者さんやご家族への対応には多角的アプローチが必要です。そこで、医師だけではなく、看護師、薬剤師をはじめ、栄養士、リハビリテーションセラピスト、ソーシャルワーカーなど幅広い職種のスタッフが力を合わせてチームとして対応します。

―「緩和ケア」と聞くと、末期の患者さん対象というイメージがありますが…。

以前は治癒を目指す治療が難しくなった段階での心と体のケアと捉えられていたので、そういったイメージを持たれると思います。

現在は、診断でショックを受けたときの心理的サポートから、手術・化学療法・放射線治療など病気自体の治療中でも、治療に関連する痛みなどの症状緩和や心理的なサポート、また従来から緩和ケアの対象とされていた終末期の「ホスピスケア」まで、全ての患者さんを対象とした領域を「緩和ケア」と捉える考え方に変わってきています。

―対象はがん患者さんですか。

緩和ケアががん患者さん対象に発展してきて、現状でも我々が関わる患者さんの大多数ががん患者さんというのは事実です。しかし、2002年(20年前)にWHOが提示した緩和ケアの定義に「生命を脅かす疾患に直面している患者さんとその家族」を対象とし「痛みや身体的・心理的な問題を早期に発見して対応することで苦痛を予防してやわらげQOL(クオリティ・オブ・ライフ)を向上させる」という趣旨が記されています。ここには「がん患者のためのケア」と限定する文言は書かれていません。

例えば何度も繰り返す心不全や腎不全、治癒が難しい神経難病、認知症でも患者さんとご家族は様々な苦痛を抱えます。このような場合も緩和ケアの対象と考えます。ただし、日本の場合、緩和ケアの保険適用ががんとHIV、一部の心不全に限られていて、まだまだ広く行き渡らないという実情があります。

―緩和〝支持〟治療とは。

大学病院の患者さんは基本的に治療を目的としています。「Supportive Care=支持治療」は治療に関連した痛みなど体の苦痛をできるだけやわらげて、治療が円滑に進み治療中断などに至らないよう「治療をサポート」することです。がんの場合、抗がん剤や放射線治療による吐き気やしびれ、痛みなど、治療によって被る苦痛や副作用を軽減します。

単に症状を軽くするだけではなく、例えば喉の放射線治療で炎症が強くなり痛みが強くなると、何も喉を通らなります。すると口の中に菌が増えてさらに炎症が強くなりやすくなったり肺炎になりやすくなったりします。肺炎のリスクを下げ、食べられる状態にして体力を維持し、その結果として治療の成功をサポートするのが支持治療です。

―具体的には。

最も分かりやすいのが「痛みをやわらげる」治療で、我々の一番の武器は鎮痛薬(痛み止め)です。ただし「痛いのなら鎮痛薬を」という乱暴な使い方をすると、適切な鎮痛が得られないだけでなく、不必要な副作用に患者さんをさらしてしまいます。どういう原因で起きているかを判断し、数多く種類がある中で、それに合わせた鎮痛薬を選択して副作用のリスクを最小限に抑えつつ、より高い鎮痛効果につなげます。また病気の治療薬など他の薬剤との飲み合わせや患者さんの肝臓・腎臓の機能によって避けた方が良い薬剤もあり、状況に合わせた薬剤選びが大切です。

―心理社会的サポートについては。

今後の治療方針や治療後の生活をどうしていくかについての意思決定のサポートと環境を整えるお手伝いが、大事にしている役割の一つです。主治医の先生からの説明や膨大な情報を理解できているのか、率直な疑問や本心からの希望をお話しできているのかについて、私たちがサイドワーカーとして関わることで確認し、気持ちの整理のお手伝いをし、足りない部分があれば主治医の先生にフィードバックして再度説明してもらいます

また、「治療の苦痛には耐えられない」「治療は自分の価値観に合わない」という場合でもそれぞれの考え方を認めて、主治医の先生と対等に話し合える環境をつくります。

「治す」ことが難しい場合でも、この先続く人生をより良く過ごすためにサポートするのも役目です。

―先生は総合内科の専門医でもあるのですね。

緩和医療学はまだ歴史が浅く、私の場合は内科から入っています。抗がん剤や手術などについて知識は持っていますが、実際に技術を持って治療を進めるのは専門の先生方です。腫瘍内科や外科、放射線科などの先生へと連携していく上で、総合内科の知識が役立ちます。患者さんの質問に「それは専門外で分かりません」などと答えていたのでは、私たちが存在する意味がなくなってしまいます。いったん我々で受け止め、一般的な情報は適切に我々からも提供しつつ、より専門的な情報が必要な場合には主治医である専門家からの説明につなげる、という動き方をしています。緩和支持治療科には内科の他にも、外科や麻酔科などの専門分野をバックグラウンドとして持つ先生方もおられ、それぞれが幅広い知識を持ち緩和医療専門家として集まっています。

―「緩和支持治療科」という独立した診療科を開設しているのは先進的なのですか。

全国的に見ると、基本的にはそれぞれの専門の仕事を普段は行いつつ、緩和ケアチームの業務も兼務しているケースも多くあります。一方、独立した診療科として緩和ケア部門を持つ病院も多くなってきています。そういった意味では、パイオニアという立ち位置ではありませんが、神戸大学病院緩和支持治療科は「一つの専門分野として、しっかり緩和ケアに取り組んでいる」ということは胸を張って言えます。

―心掛けておられることは。

私たちは幅広い知識を持ち、緩和ケアがカバーする広い領域に対応できるトレーニングを受けています。しかし、決して「自分たちで何でもできるオールマイティー」ではありません。そして、神様ではないので、すべての苦痛をゼロにすることが叶わないことはまれではありません。その限界があることを受けとめ自覚しつつ、その中で、患者さん・ご家族、そして相談をくれたスタッフ・先生方のために自分たちは何ができるかを真摯に考え対応することを心掛けています。

大学病院には各専門医がいますから、その力を貸してもらってどこまでできるかを一生懸命考えています。また、緩和ケアチームの一員として、主治医の先生方や病棟スタッフをサポートして、チームがいい形で輪になり患者さんのQOL向上に役立ちたいと思っています。

山口先生にしつもん

Q.なぜ医学を志されたのですか。

A.それまでは法学部や経済学部に行こうと思っていたのですが、高校3年生になってから単純に「医学・医療っておもしろそうだな」と思ったんです。明確な理由・転機があったわけではないんですが、今思えば、そのころ、NHKの番組で淀川キリスト教病院の柏木哲夫先生のお話を聞いていたので、そういうのも影響したかもしれませんし、現在の緩和医療への道につながったのかもしれません。

Q.法学部に入っていたらどんなことをしていたでしょう。

A.僕は田舎の「村」出身で、村のために自分がいいと思うことがしたいと思っていました。小さい村の村長さんなら物事も動かせるかなと思っていました。残念ながら合併で「町」になってしまいましたが(笑)。

Q.緩和医療を専門にされた理由は。

A.いろいろな分野を勉強し、結局絞り切れず総合内科を選びました。内科救急を中心とした急性期の現場でしたが、高齢者が多く、たとえ状態が良くなっても病気は治癒せずに残っているケースが非常に多いということに気付きました。「急性期を乗り越えた後にできることや必要なことがあるのでは?」と考え始め、次第に比重が緩和医療に軸足が傾いてきました。

Q.山口先生ご自身のストレス解消法は。

A.背伸びせず、自分ができることをやっているだけなので、仕事でストレスを感じることはそんなにないんです。何でもできるわけではないですし、自分にできることをやろうと心掛けている(できないことはできないとあきらめている(笑))からかな…。「しんどいな」と思った時は体を動かすようにしています。でも、子どもと遊ぶことが一番のストレス解消法かな。