11月号

東西の美学が融合した芦屋ならではの和洋館 「萬野邸」

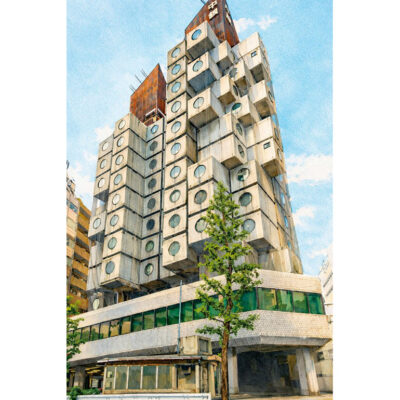

かつて大阪で成功をおさめた商人たちは、自然に恵まれた芦屋の地に、邸宅を求めた。

日本を代表する美術蒐集家・萬野裕昭さん自らが手を入れた萬野邸は、

芦屋の邸宅文化を今に伝えるかのように、静かに佇んでいる。

芦屋ならではの和洋館

本物は色褪せない。

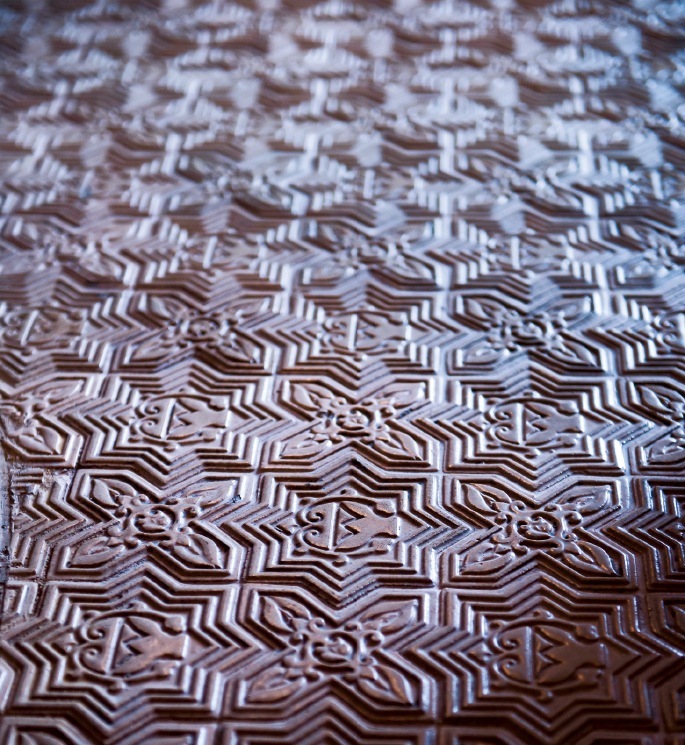

洋瓦(S字)を組み合わせた屋根は、阪神間モダニズムの時代に流行したスパニッシュ・ミッションスタイルの王道。玄関は、床は御影石、框は黄竜山、天井の木材には「なぐり」という工法で木目を出し、壁のさり気ない装飾に左官仕事の確かな腕が窺い知れる。正面にはモザイクのレリーフ、天井には端正な模様にカラーの花を束ねたようなベネチアンガラスのシャンデリア、そして大理石のベンチ。荘厳さの中に美が宿っている。

1階はもてなしの空間。玄関ホール脇の応接室はバーガンディーの柱や梁、出窓のステンドガラスなど、クラシカルなムードに満ちており、マントルピースのまわりに敷かれたカラフルなタイルがアクセントを与えている。よく見れば壁が美しい。金泥を塗り、さらに漆喰を重ね、それを磨いて金の地色を出す手の込みようだ。ホールの奥にはホームバーがあり、トンネルボート状の天井やアンバー色のガラスが、古い帆船の船室のようなシックな空気感を醸す。

ホールの階段を上がって生活空間の2階へ。奥は数寄屋の風情に満ちた近代和風の空間だ。雨戸を開放すればフルオープンに。内と外が一体となり、折り目正しい日本の住まいの伝統が息づく。かつてはここから茅渟の海を望めたという。欄間の源氏香図などさり気なく品の良い装飾が散りばめられていて素敵だ。

また、かつては伏流水を遣り水とし、洋風の壁泉から落ちた清水が広大な庭をせせらぎ、その先の亭へと至っていた。

これぞ和洋館。東西の美学を見事に融和させたこのスタイルは芦屋ならではだ。

清冽な森の中に佇む

萬野邸は戦後間もない昭和24年(1949)、建設業で財を成した萬野組の萬野裕昭氏が、結核を患う妻の静養のために取得した。芦屋山手は大正~昭和初期にかけて別荘地として開かれ、それ以前は里山であった。ゆえに、庭は鬱蒼と木が茂り、当初は森の中に屋敷があったというイメージだったそうだ。

芦屋の洋館に詳しい建築家の福嶋忠嗣氏によると、この建物は昭和8年(1913)の地図で確認できる上、その特徴などから昭和初期の建築と推定される。

「この家は当時の価格で150万円と聞いています。母の命を助けた抗生物質のストレプトマイシンは1本1万円。ストレプトマイシン150本分の家ですね」

先代の萬野裕昭氏からこの邸を引き継いだ萬野尊昭氏はそう語るが、当時、ペニシリンやストレプトマイシンは密輸が横行するほど入手困難で、邸宅の価格が安いというよりも、抗生物質が異常なくらい高かったと捉えるべきであろう。ともあれ、泉州・忠岡から大阪に進出し、架橋や煙突建設などで家業を繁栄させ、戦後は不動産や海運業で成功した実業家は、どんな人物だったのだろうか。

「父は天性の芸術のセンスを持っていましたよ。家に大工さんを常駐させて、常に屋敷を手入れしていましたね。父はそれが楽しみだったのでしょう」と尊昭氏が語るとおり、ステンドグラスや家具など調度品も金ピカ成金の趣味ではなく、華美さよりも深さを感じる。

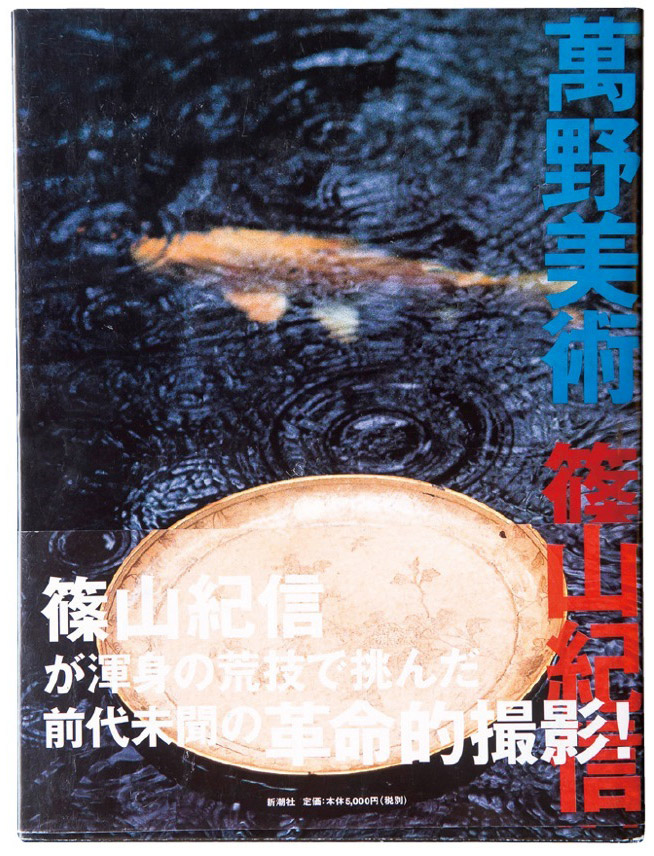

邸の趣を生んだ審美眼

それもそのはず、裕昭氏は古美術の蒐集家として知られた人物で、脚光を浴びる前から琳派の魅力を見抜き、中国陶磁、茶道具、刀剣、肉筆浮世絵、工芸品など幅広く秀逸な美術品を蒐集した。光琳、等伯、宗達、探幽、応挙、師宣、北斎、光悦、乾山…美術の教科書に載る歴史的作家の作品も多く、重要文化財約50点、国宝も3点所有。一時期は大阪に萬野美術館をオープンし、篠山紀信氏が所蔵品を撮影して本にしたこともあるという、桁違いのスケールだ。それらのコレクションを収蔵するために、萬野邸敷地には校倉風、櫓閣風の2つの倉庫が建てられたという。

さて、この萬野邸は今後どうなるのだろうか?

萬野尊昭氏は語る。「この家はここにあってこそだとは思うのですが…。とにかく壊すことだけは避けたいので、父が愛した大阪・和泉市の山荘をいまお寺にしていますが、そこに移築し本堂の一部として活用するのも一考です」。

美は、時を超え受け継がれてこそ輝く。願わくは再びこの邸が、幸せを育む場所にならんことを。

かつて山林を切り拓いて建設された萬野邸。芦屋の邸宅文化を静かに伝える

洋風の壁泉から清水が湧き、広大な庭園を潤す

父・萬野裕昭さんは、日本を代表する美術品の蒐集家でもあった。膨大な美術品は収蔵庫で保管された

バーガンディーの柱や梁が目をひく応接室

ベネチアンガラスを使用した玄関ホールの照明

玄関口の天井にも立体的な文様を施した

玄関正面の壁には、モザイクのレリーフが埋め込まれている

玄関の床は御影石。職人の丁寧な仕事ぶりが見てとれる

壁には金泥を塗り、さらに漆喰を重ね、さらに磨いて金色を浮かび上がらせている

玄関の壁泉。縁石には黄竜山を使用している

木目を強調するため、「なぐり」という仕上げを行っている

2階は数寄屋風の和室になっている

欄間には源氏香図を刻み込んだ

季節や太陽の高さにより、表情を変えるステンドガラス

部屋の扉に設けられた愛らしいガラス窓

荘厳さの中に美が宿る玄関ホール

父・裕昭さんの美術品を集めた写真集。撮影は篠山紀信さん

国宝3点に重要文化財50点を個人で蒐集したという

和泉市に所有する山荘の庭園で撮影した。この山荘は現在、浄土真宗本願寺派(西本願寺)のお寺となっている