10月号

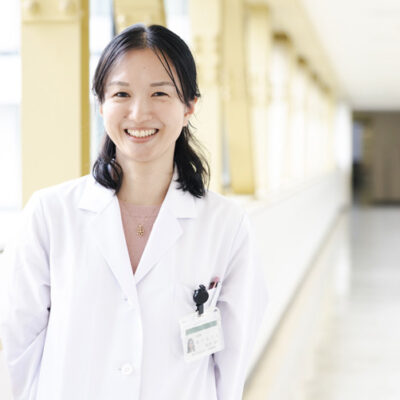

縁の下の力持ち 第4回 神戸大学医学部附属病院 病理部・病理診断科

神戸大学医学部附属病院

病理部・病理診断科教授

伊藤 智雄さん

病理医は臨床医を支える〝Doctor of doctors〟

日頃お目にかかる機会はないけれど、病院内には激務をこなしているスタッフがたくさんおられます。

そんな「縁の下の力持ち」をご紹介するシリーズ。第4回は病理部・病理診断科です。

―病理部・病理診断科では主にどういった病気の診断をするのですか。

伊藤 神戸大学病院では年間約1万2千件の病理診断を行っていますが、最も多いのは腫瘍です。病変の一部を取り出して、顕微鏡で見て悪性か良性かを判断します。炎症では、その原因が何なのか、例えば自己免疫疾患なのか細菌によるものなのかを判断します。原因によって治療法が180度違うことがありますから、万が一、判断を誤ったら大変なことになってしまいます。また、炎症だと思っていても病理診断の結果、がんだと判明することもあります。

日頃お目にかかる機会はないけれど、病院内には激務をこなしているスタッフがたくさんおられます。

そんな「縁の下の力持ち」をご紹介するシリーズ。第4回は病理部・病理診断科です。

―病変をスライドガラスにのせて顕微鏡でみるという簡単な作業ではないことは分かるのですが…。

伊藤 もちろんです(笑)。病変にパラフィンを浸透させて固め、薄くしたものを染色するというような綿密な作業を施しますから丸一日かかります。これらの作業は臨床検査技師さんがやってくれます。手術中に病理診断が必要な場合は急を要しますから液体窒素などで瞬時に凍らせて顕微鏡で調べ、15分程度でプレパラートにすることもあります。これらを病理医が診断するのです。

―手術中の病理診断とは?

伊藤 手術前に確定診断ができなかった場合は、拡がっている病変を取り残してはいけませんから、「断端」と呼ばれる手術の切り口の部分に腫瘍がないか確かめてほしいと依頼がきます。また、離れた場所のリンパ節などに転移を見つければ手術の中止決定がされる場合もあります。

―辛くて重い判断ですね。

伊藤 辛い判断はたくさんあります。例えば、生体肝移植でドナーの健康を損ねることは許されません。ドナーの肝臓を病理診断した結果、状態が悪いと判明するとドナーの安全のために移植手術中止ということになります。移植を受けるしか治療法がない患者さんにとっては辛い結果です。病理医の判断が一人の人間の運命を左右すると思うと、プレッシャーは大きいです。

―重要な役割を担う病理医が足りていないそうですね。

伊藤 日本には病院が約1万弱ありますが、病理医は2千人程度です。病理医不在の病院がほとんどで、一つの病院に一人というケースも多く、重要な判断を委ねられているのですから荷が重いですね。本来は病院内にあり臨床と病理が話し合うのが理想ですが、難しい。そこで、大学病院を中心にいろいろな病院とネットワークを結び、診断支援するシステムづくりに取り組んでいます。神戸大学病院も現在、播磨、加古川、淡路など県内五つの病院とつながっています。

―病理学の歴史は?最先端の情報は?

伊藤 医学の中でも最も古い分野の一つではないでしょうか。ヘマトキシリン・エオジンという染色は100年以上前につくられたものです。今でも診断の第一段階はこの染色です。それで判断できなければ他の染色も使います。特に免疫染色の開発が進み、特定のたんぱく質を見つけてより正確な診断が可能です。さらには効く薬を特定し、治療法の選択に役立てる方法も開発されてきています。また、顕微鏡で見る組織像だけでなく、特定の遺伝子・染色体異常を見つける方法もどんどん導入されています。

―伊藤先生はなぜ病理医に?

伊藤 外科医志望だった私には病理医の判断が非常に重要だとよく分かっていましたので、病理をあらかじめ勉強しておこうと始めたところおもしろくて専門にすることになりました。外科の先生はがっかりした様ですが「病理なら許す」と言ってくれました(笑)。

―病理医になって良かったと思うのはどんな時ですか。

伊藤 病理は診断の最終段階です。CTやMRIなどあらゆる検査でも分からなかった診断が判明するというケースは非常に多く、患者さんの病気の原因が分かって治療方針が決まり、臨床の先生に喜んでもらえるのが一番嬉しい時です。患者さんを直接診察して相談にのるのは、そのスキルを持つ臨床医の役割です。私は縁の下の存在でも構わないと思っています。病理部を私が好きな飛行機の世界で例えるとしたら「管制塔」。病理医は〝Doctor of doctors〟というプライドを持って医療の現場を支えています。