10月号

神戸偉人伝外伝 ~知られざる偉業~㊷後編 加藤文太郎

活字に刻まれたクライマーの情熱…山への憧憬は永遠に

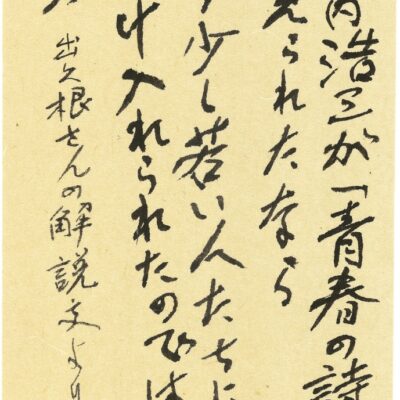

故郷の文学碑

不世出の登山家、加藤文太郎をモデルに、作家、新田次郎が執筆した小説「孤高の人」(新潮文庫)が初めて単行本として刊行されたのは1969年。文太郎が1936年に槍ヶ岳で遭難し、30歳で亡くなってから、33年が経っていた。

〝無類の山好き〟という共通点を持つ文太郎と新田ではあるが、2人は生前、どんな関係を築いていたのだろうか?

この「孤高の人」が刊行されてから21年後の1990年、文太郎の生まれ故郷、兵庫県の浜坂町(現新温泉町)に「新田次郎文学碑」が建てられた。建立した中心メンバーは「加藤文太郎を語る会」の有志たち。新田はこの十年前の1980年に亡くなっており、序幕式には新田の妻で作家の藤原ていが招かれている。

実は文太郎と新田は一度だけ富士山で出会っている。

当時、中央気象台に勤務していた新田が、富士山の観測所に交代勤務で向かう途中、同じく登山中だった文太郎と偶然、遭遇したのだ。

新田はこのときの様子を『一度だけ会った人』という題名で、こう書き記している。

《私たちは五合五尺に泊って、二日がかりで登ったのでしたが、彼は一日で登りました。突風が吹きまくる富士山の氷壁をまるで平地でも歩くような速さで彼は歩いて行きました。私たちは天狗のような奴だなと云いながら見送ったものでした》

そして、新田はこう続ける。

《…もし、このとき彼と会っていなかったら、おそらく筆は取らなかったのではないかと思います》と。

過去に数多くの登山家と出会ってきた新田だったが、文太郎から放たれる圧倒的なそのただならぬ山岳家としての資質、他の登山家とは明らかに違う山に挑む気迫、内に秘めた覚悟―をこの一度切りの出会いのなか、肌で感じ取ったのではなかったか。

そのとき抱いた心情をこう表現している。

《…ちょっと顔を合わせただけでしたが、なにか心の中に残ったものがあったのです。小説の中で歩く加藤さんの姿は、そのときの彼の姿であり、小説の中でときどき使った、不可解な微笑も、五合五尺の避難小屋で彼が浮かべていた顔つきでした》

褪せることなき山への思い

新田の次男の数学者、藤原正彦氏を取材したとき。「父が山岳小説に取り組む前。実際にその登山家が登った山を自分の足で歩いていました…」と話していたと書いたが、「孤高の人」を発表した当時、新田はすでに50代半ばに達していた。

文太郎がトレーニングのために「六甲全山縦走」を行っていたのは、彼が登山家として全盛期に向かう20代の頃である。

いくら、健脚の登山家だったとはいえ、五十代半ばでの「六甲全山縦走」は新田にとって、肉体的にも、いかに過酷なルートであったかが想像できる。

2009年、新田の小説「劔岳 点の記」が映画化された。日本映画界を代表するベテランカメラマンの木村大作が監督を務めた。実際に現地で撮影を敢行した「八甲田山」(1977年)など過酷な山岳地での撮影を得意とする登山家の顔も持つ重鎮だ。

木村監督を取材したとき、尋ねてみた。

「次は何が撮りたいですか?」と。

木村監督はにやりと笑みを浮かべながら、こう即答した。

「新田次郎原作の『孤高の人』です。ずっと、いつか撮りたいと思ってきた大好きな作品なんですよ」と。

だが、こう答えた後、すぐに遠くを眺めるような目つきになり、こう続けた。

「でもね。撮影が大変だから、なかなか映画化には踏み切れないんですよ」と。

木村監督は山岳作品を映画で撮る際、小説で描かれている山で撮影することにこだわることで知られた。「劔岳―」のときもそうだった。同作に出演した俳優、香川照之を取材した際、「撮影は四季ごとに行い何度も劔岳に登らされるので大変でした。登山中に意識がもうろうとしてくるんです」と話していたことが強く印象に残っている。

文太郎は槍ヶ岳で遭難し亡くなった。「孤高の人」の撮影現場はこの槍ヶ岳なのだ。登山家にとって〝難所中の難所〟に、木村監督は俳優やスタッフを引き連れて登る。そんな型破りの壮絶な構想を密かに練っていた。

いつか文太郎の生きざまを山岳映画で見てみたい…。この思いは「六甲全山縦走」に挑む者。文太郎を慕う者。山を愛する者…。すべての願いに違いない。

=終わり。次回は作家、陳舜臣。(戸津井康之)