1月号

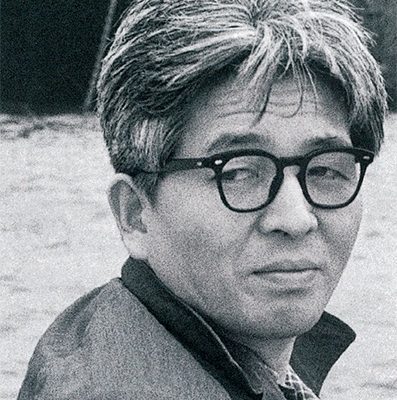

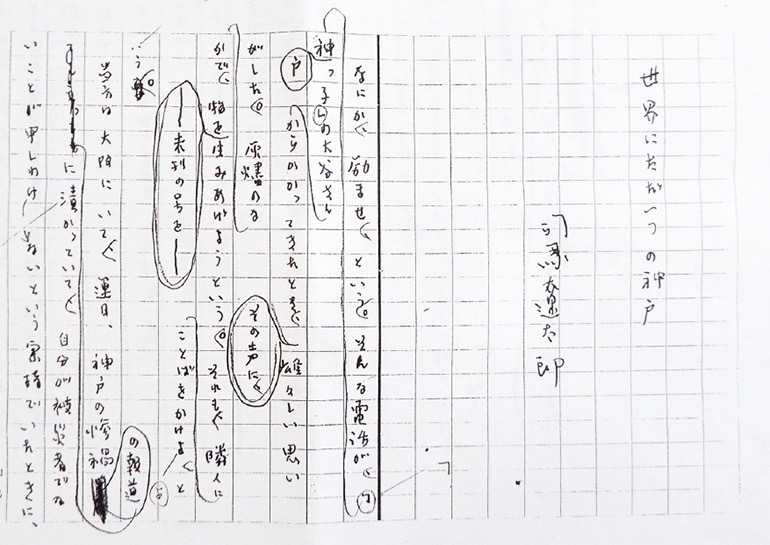

特集 司馬遼太郎と神戸|世界にただ一つの神戸

世界にただ一つの神戸

なにか、励ませ、という。そんな電話が、「神戸っ子」の大谷さんからかかってきたとき、その声に、雄々しい思いがした。灰塵のなかで、物を――未刊の号を――生みあげようという。それも、隣人にことばをかけよ、という。

当方は大阪にいて、連日、神戸の惨禍の報道に漬かっていて、自分が被災者でないことが申しわけないという気持ちでいたときに、そんな電話がかかってきた。

たまたま、毎月一回連載している「風塵抄」の原稿を書いていたときだった。十年ほど前、「神戸っ子」の小泉美喜子さんと、生田神社だったかのまわりの小路をぬけて通りにでようとしているとき、彼女が、

「神戸が大好きです」

といった。つづいて、あまり神戸がいいために、よそにお嫁に行っても帰ってくる人が多いんです、と彼女がいったので、私はユーモアだと思い、笑った。

ところが、小泉さんは、真顔だった。

「ほんとです」

彼女は、 いった。

そんなことを思いだしつつ、「風塵抄」を書きはじめ、 あの惨禍のなかで、神戸の人達が示した尊厳ある存在感に打たれた、という旨のことを書いた。

家族をなくしたり、家をうしなったり、途方に暮れる状態でありながら、ひとびとは平常の表情をうしなわず、たがいにたすけあい、わずかな救援に、救援者が恥じ入るほどに感謝をする人も多かった。

神戸に、自立した市民を感じた。世界の他の都市なら、パニックにおちいっても当然なのに、神戸の市民はそうではなかった。

無用に行政を罵る人も、まれだった。行政という、“他者”の立場が、市民にはよくわかっていて、むりもないと考える容量が、焼けあとのなかのひとびとにあるという証拠だった。

扇動をする人も、登場しなかった。たとえそんな人がいても成熟した市民を感じさせるこの人達は、乗らなかったろう。

えらいものだった。

この精神は、市民個々が自分のくらしを回復してゆくことにも、きっと役立つにちがいない。

神戸。

あの美しくて、歩いているだけで気分のよかった神戸が、こんどはいっそう美しく回復する上で、この精神は基本財産として役立つに相違ない。

神戸。

と、私はつぶやきつづけている。

やさしい心根の上に立った美しい神戸が、世界にただ一つの神戸が、きっとこの灰塵の中からうまれてくる。

(一九九五・一・二五)

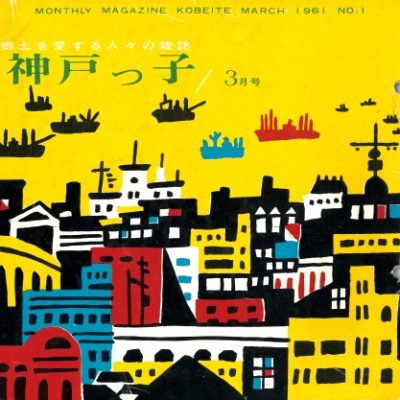

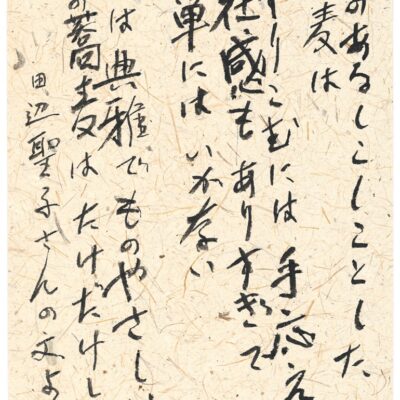

阪神・淡路大震災後に発行した『月刊神戸っ子』2・3月合併号

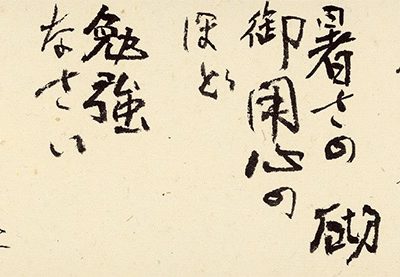

2・3月合併号に「世界にただ一つの神戸」を寄稿いただいた