10月号

第一部 浜芦屋の歴史

街には、物語がある。その成り立ちやあゆみを知れば、その地の価値が浮かび上がってくる。ここ、浜芦屋はどのような街なのだろうか。その足跡を紐解いてみよう。

何もない海辺から

豊かな農村へ

関西、否、日本を代表する住宅都市、芦屋。その起源となったエリアが、浜芦屋を含む芦屋川沿いだ。一方で住宅地という概念が生まれるのは近代に入ってからであることは言うまでもなく、その栄光の歴史は明治以降から紡がれていくことになるが、それ以前の浜芦屋とその一帯はどのようなところだったのだろう。

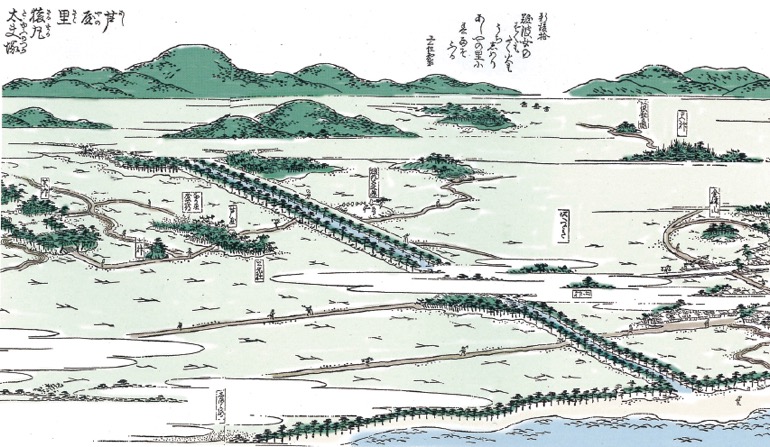

芦屋川は六甲から流れ、山々を削り砂礫を運びそれが堆積、扇状地をなしていくが、海がすぐ近いため、扇端部がそのまま海へと突っ込むような形になっている。この地形は沖積世にできたもので、また、2度の海進もあったので、人類が阪神間に住みはじめた頃、浜芦屋一帯は魚や蛸たちの暮らす場であったと想像できる。

芦屋には弥生時代の高地性集落の様子を今に伝える三条町の会下山遺跡、大和政権と繋がりが深い豪族の墳墓だったと考えられる春日町の金津山古墳など古代遺跡が多いが、それらは浜芦屋を取り囲むように点在している。ここには美しい砂浜がある。平安の貴公子、在原業平は芦屋に別邸を持っていたと伝えられ、たびたび海岸に出て歌を詠んだそうだが、その行き帰りに浜芦屋あたりで牛車に揺られていたかもしれない。また、足利尊氏とその弟、直義が争った打出浜の合戦では、この一帯でも荒武者たちが剣を交わしたのだろうと想像される。

現在の浜芦屋エリアが開発されてゆくのは江戸時代のこと。徳川幕府が全国的に新田開発を奨励、芦屋もその例外ではなく、特に海沿いのエリアで活発に新たな耕地が切り拓かれていく。現在の浜芦屋町の東側は辰新田、西側は樋ノ口新田という小字名だった。両方の新田とも尼崎藩の所領で青山氏が藩主を務めていた時代、つまり江戸初期に開拓されている。

検地年代を調べると、辰新田は1691年にその名があることと、その名前から直近の辰年である1688年に成立した可能性が高い。

一方、史料に樋ノ口新田の名はないが、樋口屋新田という名がいくつか記載されている。これは1678年頃に尼崎の商人、樋口屋九平が資本を投じて切り拓いた新田だが、その事業は領内の経済発展を目指す尼崎藩の奨励によるものと考えられる。西宮市樋ノ口町のルーツの樋口屋新田も同時期に同じ樋口屋が開発したものだが、樋口屋が経営から撤収した後に樋ノ口新田と改称されているので、浜芦屋も同様に樋口屋新田が後に樋ノ口新田になったとみていいだろう。

その新田に置かれた芦屋村の枝郷、浜芦屋新田村が浜芦屋の起源だ。尼崎藩の本領だった浜芦屋新田村は1694年に藩主、青山幸督の弟の幸澄に内分分知されているので、それまでには成立していたことは間違いない。また、1804年には伊勢詣りの資金確保のために浜芦屋の村民で結成された講所有の田畑、伊勢講田に関する書状が認められていることから、その頃にはそれなりに発展していたと考えられる。その伊勢講田は、現在の伊勢町の地名の起源になっている。

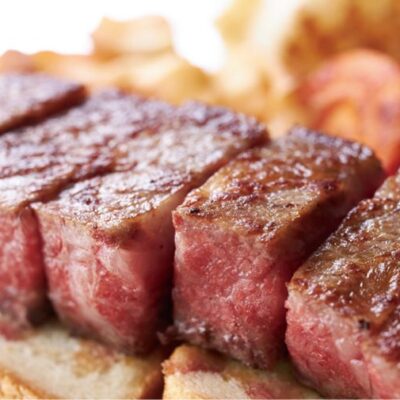

豊饒な海が目の前にあり、また、近隣は水車動力があるため油絞りが盛んだった。ゆえに干鰯や油かすの入手は比較的容易で、これらを肥料に用いて土壌改良に努力を重ねていたようだ。また、温暖な気候を生かして稲と麦の二毛作もおこなわれていたことも史料から推測できる。このような努力と技術で芦屋一帯はいつしか豊かな農産地となり、時の長崎奉行、石谷淡路守清昌が江戸~長崎を往来した際にその発展ぶりに目をつけ将軍に進言、1769年に尼崎藩領から天領へと移行している。

恵まれ過ぎる条件で

芦屋邸宅街の礎に

幕末に外国船来襲の脅威で海岸が少し色めいた以外は、基本的にはおだやかな農村だった浜芦屋も近代を迎えるが、しばらくは江戸時代の延長で、田畑が広がるだけの地であった。大きく変貌するのは、明治の後半になってからだ。

1889年、町村制施行により芦屋村・打出村・三条村・津知村が合併し精道村が成立、芦屋村の枝郷だった浜芦屋もその一部となった。

1905年、阪神電気軌道(現在の阪神電鉄)本線が開業し、芦屋駅ができた。日本初のインターアーバンの停車駅を得たことにより、そこから徒歩圏の浜芦屋は一転して大阪・神戸という二大都市の通勤圏になる。また、芦屋駅の近くには商店街が生まれ、生活面でもより便利になっていった。

さらにその後、明治初期から芦屋を走っていながら停車しなかった官営鉄道(後の国鉄・現在のJR)にも、請願によりようやく1913年に芦屋駅が設置され、1920年には阪神急行(現在の阪急電鉄)、1927年には阪神国道電軌(1974年廃止)が営業を開始し、精道村では鉄道交通が発達していく。

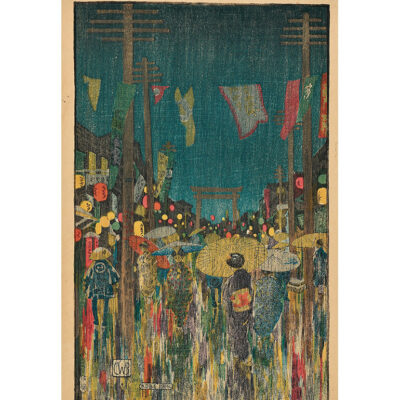

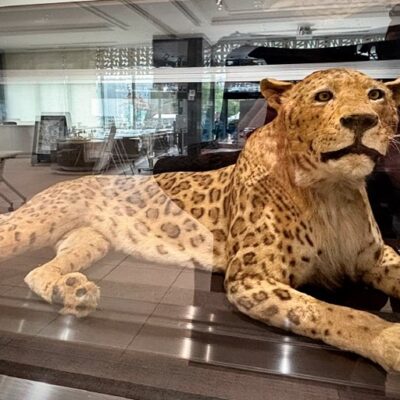

浜芦屋では松の美林が広がり、ここでは珍味とされるキノコ、松露もよく採れたという。1900年頃の地形図ではここに林区所の記号が確認できるが、松林の管理をしていたのだろうか。精道村では阪神芦屋駅の開業に呼応するように、この松を生かして1907年に芦屋遊園地を開園。当時は園内に飲食店や遊具も設置し、行楽客も押し寄せ、白砂青松の芦屋のイメージを醸成した。

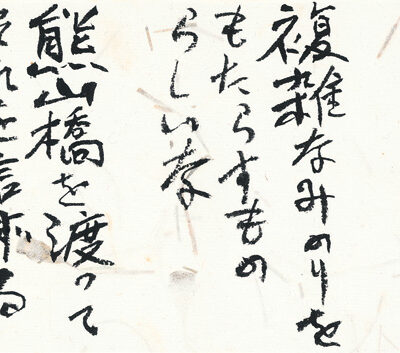

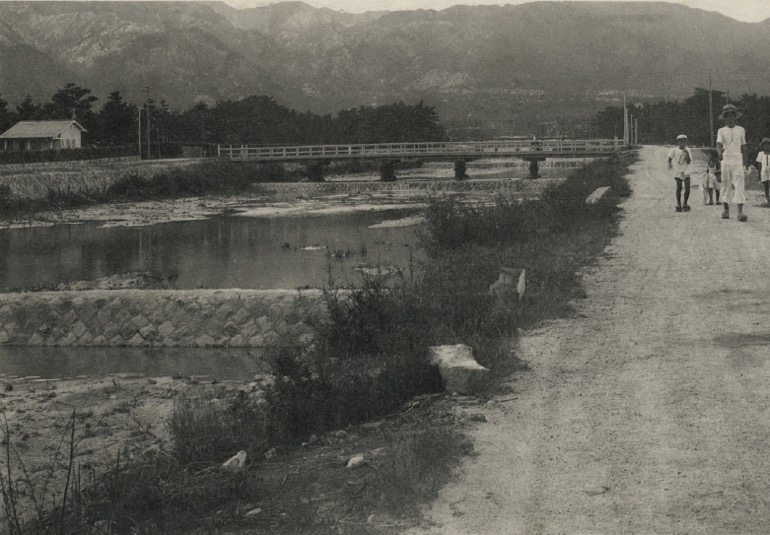

さらに1915年より芦屋川改修がおこなわれ、河岸に堅固な擁壁を設けて流路を固定するとともに、両岸に造成地を設けた。これにともない左岸では芦屋遊園地を再整備、造成地も生かしつつ芦屋公園へとリニューアル。右岸の平田町の造成地は大邸宅用地となり、平田町と浜芦屋を繋ぐ鵺塚橋も1917年に架橋された。そしてもともと名勝地、漢人浜として知られていた芦屋の浜も、海水沿客や潮干狩りなどレジャーの地としても活用されるようになっていく。

都会へのアクセスが良く、芦屋川改修により土地の安全性も増し、精道村によるインフラ整備もおこなわれ、さらに行楽の地でもある浜芦屋に、いつしか大阪の富裕層の別荘が建つようになり、程なく滞在から定住へと移行していった。

一方、日清・日露戦争と産業革命により日本は重工業が急激に発展していったが、中でも大阪は〝東洋のマンチェスター〟とよばれる日本一の工業都市になっていった。その繁栄の裏側では、生活環境の悪化が深刻になっていった。特に大気汚染と水質の悪化は人々の健康を蝕み、さらに騒音や悪臭なども日々の生活にダメージを与えた。阪神間の環境は大阪とは対照的。医師が記した当時の冊子の一文をもって説明すると、「北は山を負ひて寒風を防ぎ、南は海に面して涼風来たり、冬は暖かにして夏涼しく、大気清浄オゾンに富み、海水清澄、漁獲多く、山水明媚、風光に富み、四時風の方向宜しき上に、交通至便」、さらに清らかで美味な六甲山の伏流水にも恵まれ、灘の酒造家たちの文化度の高さや資本の蓄積から育まれた教育環境も先進的で、しかも大阪からみれば風水で金運や事業運に恵まれるとされる西・北の方角に位置する。そんな理想郷はないと、船場を中心とする大阪の商家たちは家族、特に子どもたちの健康のためにこぞって阪神間へ移動していった。

そして電鉄会社もそれを後押し。自社での宅地開発や開発業者のサポートに力を入れ、平日のラッシュの動きの逆方向に乗客を集めるべく通学需要の喚起のために阪神間に教育機関を誘致したり、休日が閑散とならぬようさまざまなレジャー施設の創設や育成に尽力したり、これら沿線の魅力を伝える広報広告にも精を出した。

中でも良好な環境と生活や交通の利便性を兼備した芦屋川沿いは人気で、ここに住まいを求める人が増え、都市部から人口が流れ込み、浜芦屋も田畑が宅地へ変わっていった。このように芦屋川河口付近の宅地化は大正時代にものすごいスピードで進んで、昭和初期にはすでに飽和状態を迎え、ここから川を遡るように山手へと郊外住宅地が開発されていくようになる。お屋敷街、芦屋のルーツが浜芦屋やその近隣にあるといわれる所以だ。

そして阪神間は、大阪船場の粋な文化と、神戸のハイカラ文化が恵まれた環境で融合、さらに今からちょうど百年前の関東大震災から逃れてきた文人墨客のエスプリもスパイスにして、阪神間モダニズムとよばれる独自の生活文化を開花させた。芦屋はその核のひとつとなり、日本初のファッション誌がここで発行され、名建築がさながら野外博物館のように建ち並び、著名芸術家の梁山泊としても知られ、華やかな生活文化煌めく憧憬の地となった。精道村は一足飛びに市制施行と相成って、1940年に芦屋市が誕生した。しかし、その頃から戦争の影が忍び寄り、麗しきモダニズムは、桃の花の如く短い春を謳歌して終焉を迎える。そして、その甘く瑞々しい果実を、やがて戦後の日本の生活や文化が享受していくことになる。

ぶれずに、厳格に

守られ続ける住環境

太平洋戦争が終結し、その傷は芦屋を苦しめる。あちこちに復興事業が必要な状況となり、市の財政が慢性的な赤字となってしまったのだ。しかし、芦屋はこのピンチに及んでも、恵まれた環境を守り抜く独自の方針を貫く。お隣の西宮や東灘が臨海地帯を工業用地として開発し、阪神工業地帯を牽引していくのに対し、芦屋市は1949年に観光計画を打ち出す。その構想図によると、芦屋川左岸の河口に水族館と潮湯、運動場やプールにクラブハウスまで併設し、芦屋浜の海水浴場と一帯となるシーリゾートの青写真を描いたことが読み取れる。これが実現していたら、浜芦屋はシーリゾートの一角となっていただろう。

だがこの構想は実現することなく、かわって文化住宅都市への路線へと切り替わる。

その方向性は1951年、「芦屋国際文化住宅都市建設法」の公布で明確になった。〝条例〟レベルではなく、国権の最高機関である国会によって制定された〝法律〟がまちづくりの指針となるのは全国でも稀だ。実際にこのような特別都市建設法は15しかなく、その多くが観光地で、「住宅都市」というのは芦屋市のみ。もはや住宅地としての芦屋の環境の素晴らしさは芦屋市民だけのものではなく、日本国民の宝であると国が定めたようなものだ。

しかもこの法律は、住民投票を経て制定されている。芦屋市が市制10周年を迎えた年、1950年の12月に芦屋国際文化住宅都市建設法案は国会において可決されたが、その成立には市民による住民投票で過半数の賛成票が必要で、1951年2月11日にそれをおこなったところ、賛成が77.6%を占め、芦屋国際文化住宅都市建設法は無事成立した。

法律により環境が守られるようになったこともあり、芦屋は洒脱な洋館や豪勢な邸宅が点在し、阪神間モダニズムの時代の文化景観を残しつつ、上質な邸宅街として名を馳せ、そのイメージに違わぬまちなみが整備されていった。1971年に「総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想」を策定。高度経済成長下での過剰な都市化を抑制し、住環境を保全し育成するための施策を実行した。また、1973年に制定された都市計画法による用途地域のゾーニングにおいても、泉佐野市から姫路市にかけての大阪湾~播磨灘の臨海部において、工業地域・準工業地域がない市町は芦屋だけ。また、商業地区も駅前など限られた市域にしかないなど厳しい規制をかけた。現在、浜芦屋町においては、西側は第1種低層住居専用地域、東側は第1種中高層住居専用地域、国道43号沿いは第1種住居地域、芦屋公園は風致地区になっている。

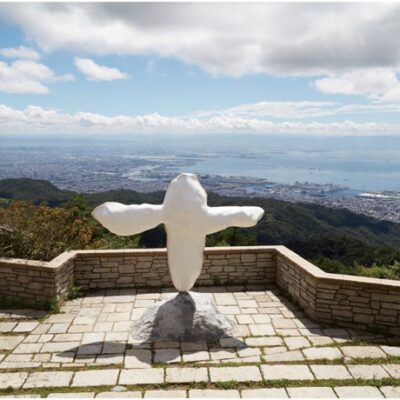

そんな芦屋市の中でも、浜芦屋を含む芦屋川沿岸の地域は「河岸の松や桜の並木と宅地内の生垣、樹木及び御影石の石積等が一体となった緑豊かな特徴ある景観」の保全を目的として芦屋川特別景観地区に指定され、壁面のデザインから屋根の形状に至るまで細やかな規定により周囲の景観との調和が求められている。そして、芦屋公園の美しい松林や、浜辺の記憶をとどめる爽やかな雰囲気といった〝ここにしかない〟得難い環境が地域の人たちの手により大切に守られ、磨かれており、それらは浜芦屋の財産として、次の世代へと受け継がれ、そして愛され続けていくだろう。

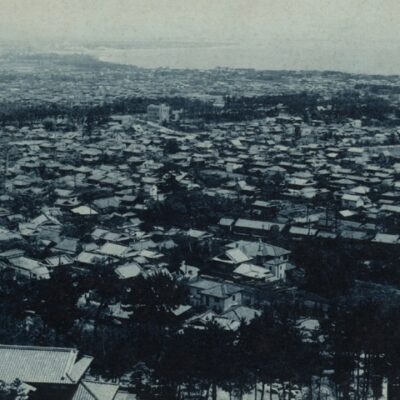

芦屋市の全景。昭和初期。提供/芦屋市教育委員会

『摂津名所図会』に描かれた芦屋川。寛政8年(1796)発行。

芦屋市教育委員会発行の『芦屋川の歴史』より

阪神電車が出入橋~三宮間に開通し、芦屋駅が開設された。明治38年(1905)

昔の芦屋公園。大正末。提供/芦屋市教育委員会

昔の芦屋川。大正末。提供/芦屋市教育委員会

芦屋浜で海水浴を楽しむ人々。大正末頃

浜芦屋にあった別荘。撮影/高安正夫。『阪神間モダニズム』(淡交社刊)より引用