10月号

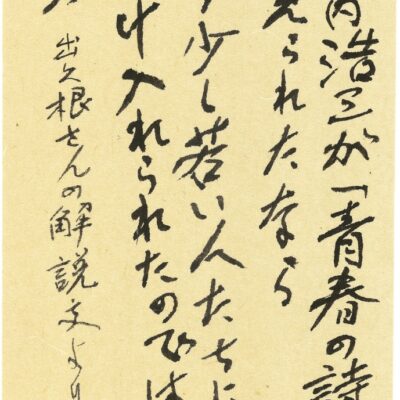

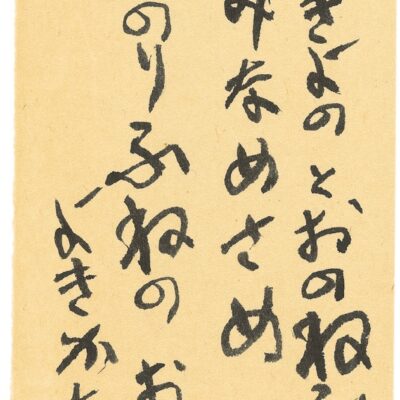

早逝の女流作家 久坂葉子はとまらない|vol.3「灰色の記憶」とふたつの事件

久坂葉子、本名川崎澄子は、川崎重工の創始者・川崎正蔵の曾孫として、一九三一年に神戸で生まれた。

いかにも上流階級らしい生い立ちを、自伝的な小説「灰色の記憶」に詳しく書いている。和歌山の別荘で育った幼少期、名門の子女として特別な存在だった小学校時代、そして自我に目覚める女学校時代まで、久坂葉子は実に個性的かつ自由奔放に育っていく。その中で「灰色の記憶」には彼女の資質を象徴するようなふたつの事件が描かれる。

ひとつは「マネキン事件」。

小学校に上がる前、母の買い物について百貨店に行った久坂葉子は、展示してあるマネキンに異様に惹かれる。その場を離れようとしない彼女に、母が「東京の御土産にパパに買って来て頂きましょう」と言い、出張で東京に行く父も了承したが、買ってきてくれたのはふつうのママー人形だった。

久坂葉子は激怒し、その人形を柱にぶつけて頭を砕いてしまう。

「パパは嘘をおっしゃったの、ママも嘘をおっしゃったの、ボビ(久坂葉子の呼び名)はわかったの、わかったの」と言い、その日から大人を信用しなくなる。

激しい怒りの反動として、嘘を言ってもいいのだと思うようになり、小学校に上がるとカンニングや万引きも許されると考え、戦利品を級友に与えたりして、英雄気取りになった。裸のマネキンと添い寝をしたいという願望が消えず、押し入れで配下の女の子を裸にしたり、混血の級友にすり寄ったりした。その一方で、家族や女中に突拍子もない作り話(自分はもらい子で、遠い国で生まれて兎や鹿に育てられたとか、近所の子どもに蛇を首に巻きつけられた等)をしたり、劇ごっこと称して友だちと即興の劇を作って遊んだりした。

この奇妙な執着や反倫理性、逞しい想像力は、早くも作家の片鱗を感じさせる。

ふたつめは、女学校で「自己の行為を反省し、悪だと思った点を書け」という課題を出した倫理教師への激しい反抗である。久坂葉子は教室で立ち上がり、何のためにそんなことをするのか、懺悔僧でもないあなたが全生徒の懺悔を聞き出して、その負担の重さに耐えられるのか、人の悪なる行為を聞き出すのは悪趣味だなどと教師に詰め寄り、「たとえば、私が、淫売行為をしたとする……」などと言ったことから、久坂葉子は不良少女のレッテルを貼られる。

さらには戦争中の厭世気分から仏教に惹かれ、右手首に数珠を巻いて、級友や教師から変人扱いされる。周囲から孤立し、授業をサボって闇市をうろつき、映画館や喫茶店に入り浸り、喫煙もして、レッテル通りの不良になっていく。さらには厭世気分が高じて死に惹かれ、ついには自殺未遂を起こしてしまう。

このようなアウトロー的な逸脱は、とりもなおさず作家的資質のなせる業だろう。

久坂葉子は特異な感性で、自意識に苦しみ、生きていく意味に悩み、十代半ばにして死に惹かれはじめる。その意識から逃れるため、自分を忙殺することを望んで、新聞広告を見て羅紗問屋の給仕になる。しかし、それも長続きはせず、肺病にかかって自宅に引きこもる。そこで最後の砦のように没頭したのが、創作としての小説だった。

それにしても、「灰色の記憶」に描かれる当時の上流階級の暮らしぶりは、なんと世離れしていることか。家には家族のほかに女中が三人と乳母がおり、お転婆な久坂葉子のいたずらは「マントルピースの上の石像」に触ることだったり、疎開した本家は「堂々とした石壁の立派な日本館と西洋館とが鍵形になった邸」だったり、散髪も毎月床屋が自宅に来て、「日の当たるヴェランダで、消毒のにおいのするヴァリガンを首すじにあて」てもらう等、およそ庶民の生活とはかけ離れたものだった。

それを無自覚に書いてしまう久坂葉子の無防備さが、後々、彼女を死に追い詰める遠因にもなるのだが、当人がそれに気づくことはなかっただろうと思われる。

幼少時の久坂葉子久坂葉子のアルバムより

PROFILE

久坂部 羊 (くさかべ よう)

1955年大阪府生まれ。小説家・医師。大阪大学医学部卒業。外科医・麻酔科医として勤務したあと、在外公館の医務官として海外赴任。同人誌「VIKING」での活動を経て、2003年「廃用身」で作家デビュー。2014年小説「悪医」で第三回日本医療小説大賞受賞。近著に「寿命が尽きる2年前」「砂の宮殿」がある。