4月号

連載エッセイ/喫茶店の書斎から 59 吉沢独陽と宮崎修二朗翁のこと 上

今村 欣史

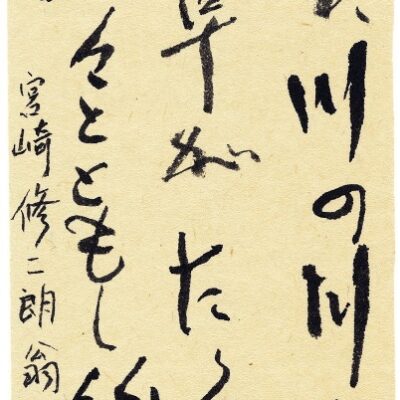

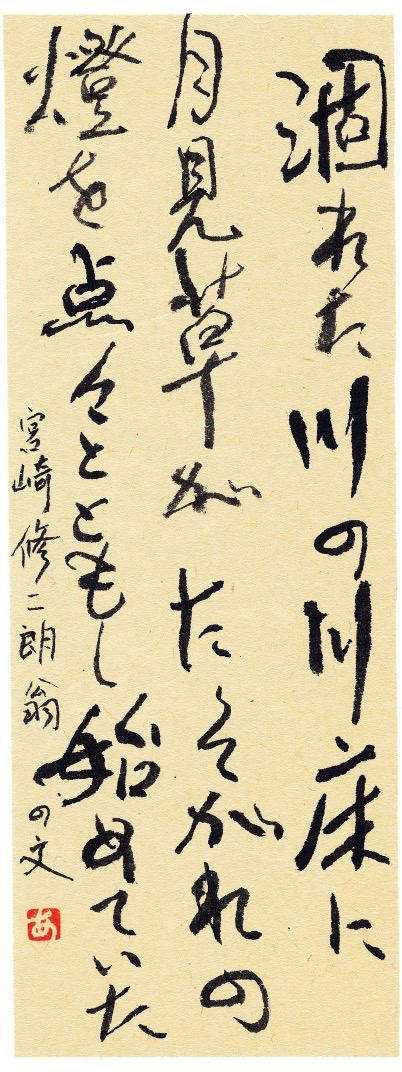

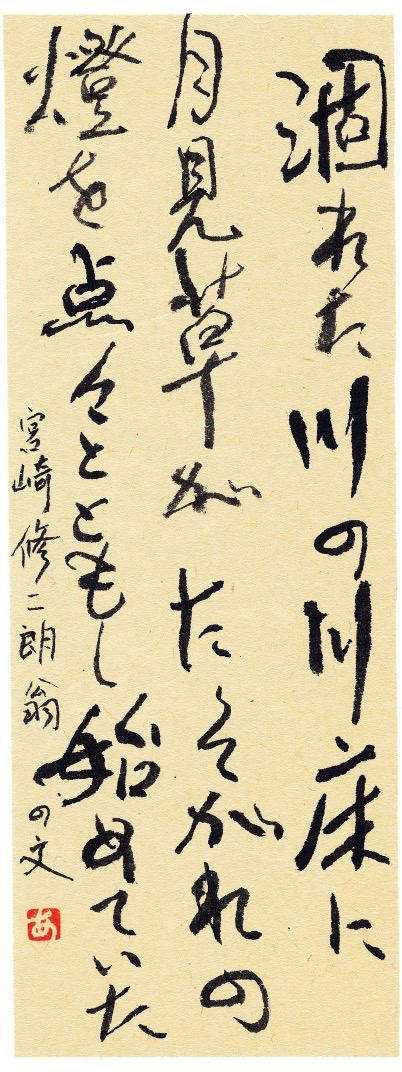

書 ・ 六車明峰

今ではもう知る人も少ない詩人、吉沢独陽(1903~1966年)のことを書いておきたい。いや、直接にお会いしたわけではないが。

信州伊那に育ち、のち芦屋に住んだ人。

第一詩集は『地に潜る蟲』(1928年)。

巻頭にやはり芦屋に住んでいた富田砕花が格調高い序詩を寄せている。

独陽の詩はいかにもその時代を表す抒情詩。こんなのがある。

夜と居留地

地下道へ雪崩れ込んだ旋風が

ぽかぽかと

阿片吸飲者の袖にからまつて

レストランの扉を押し開けた

街は

夜のとばりに包まれて

鈴蘭燈が

ぽつかりと映え續くアスフアルト、舗道に

踵の高い女のかほりは

國々のまどろすと翳を織り

辻待姫の

手薄な草履がぱたぱたと土を叩く頃

車夫は先づ一ぷくの胡蝶を喫ひおさめ

タクシー運轉手は襟を正す

――斯くして大倉山の夜はめぐり、めぐる。

昭和初期の神戸の匂いが漂ってきそうな詩だ。

1967年発行の「神戸っ子」二月号に独陽が「私の酒談義1」という随想を書いている。人となりが分かっておもしろい。その一部、

《祖父の葡萄酒醸造蔵で遊んでいるうちいくつもならんだ大桶にかけてある梯子を上ると、美しく黒ずんだ葡萄酒が満々とたたえられていた。掌に汲んでなめてみた。甘酸っぱくてウマかった。(略)爾来、祖父が晩酌の相手をさせられるようになってしまった。(略)

苦学して薬剤師になったが、酒呑みの素質があったものとみえ、徴兵検査がすむと俄然浴びるほどの呑兵衛になった。(略)胃潰瘍でふせった。医師の注射を受けながら、一日三回は飲むし煙草は喫いっ放し。二回目の発病の時は、もう医師も友人も誰もきてくれず、いたしかたなくあれこれと調合させて服用、ついに全治した。これを聞いた宮崎修二朗先生、早速「呑んで治した胃潰瘍」と写真入りで書き立てた。》

この随想は「来月つづく」となっているが、続きを書いた形跡がない。ちなみに独陽はその翌年に63歳で亡くなっている。この随想を書いた後、急に体調が悪くなったのではないだろうか。

ということで、詩人吉沢独陽は薬剤師でありながら大酒のみだったのだ。

文中に宮崎修二朗翁が登場する。「先生」と尊称だが、これは親しいゆえの洒落であろう。二十歳近くも独陽が年長だ。

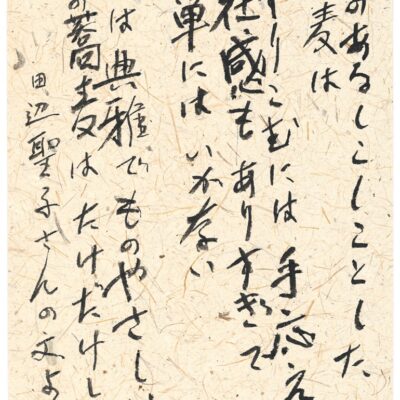

宮崎翁の著書『文学の旅・兵庫県』には、独陽が次のように登場する。

《西山町―そこにある聖樹薬局の主人吉沢独陽氏は名うての酒人であり、古い詩歴の人でもある。店名はかつて出した詩誌名によつている。同誌はやがて『日本詩壇』へと発展し通巻一四五号を数えた。交友範囲も広く、いわば同家は西遊詩人の基地でもあった。したがって詩人の隠れた逸話も豊富である。その話を聞くのと、文人の真碩や数千点にのぼる関係資料の秘蔵されているところから、私はしばしば訪れているのだが、(略)》

独陽はなかなかの詩人だったということ。

このあと、詩人生田春月と独陽のエピソードが詳しく書かれていて、こう結ばれる。

《外に出ると夕ぐれも近かった。吉沢氏と別れた私は、芦屋川のほとりへ出た。涸れた川の川床に月見草がたそがれの燈を点々とともし始めていた。》

宮崎翁、若き日の瑞々しい文章である。

今回はある人から独陽と宮崎翁に関する小文が載った文芸誌を贈られたことがきっかけとなった。そのことを次号に書く。

つづく

(実寸タテ20㎝ × ヨコ7.5㎝)

■六車明峰(むぐるま・めいほう)

一九五五年香川県生まれ。名筆研究会・編集人。「半どんの会」会計。こうべ芸文会員。神戸新聞明石文化教室講師。

■今村欣史(いまむら・きんじ)

一九四三年兵庫県生まれ。兵庫県現代詩協会会員。「半どんの会」会員。著書に『触媒のうた』―宮崎修二朗翁の文学史秘話―(神戸新聞総合出版センター)、『コーヒーカップの耳』(編集工房ノア)、『完本 コーヒーカップの耳』(朝日新聞出版)ほか。