4月号

絵本という″切符”を握りしめて。

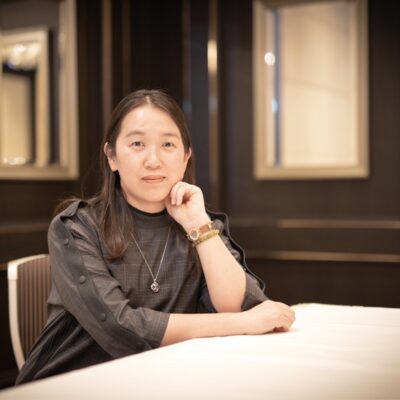

松田 素子さん 編集者・作家

絵本雑誌『月刊MOE』の創刊メンバーとなり、編集長を務めた後、フリーランスとして多くの作家や絵本の誕生に関わってきた、松田素子さん。

意外にも、絵本との出会いは、大学時代なのだそう。絵本づくりへのたゆまぬ情熱や、神戸からの再出発のこと、新しい挑戦について語っていただきました。

「自信がない」という力

─編集者になったきっかけは。

こんな仕事をしていますが、実は子どもの頃、私たちがいま「絵本」と呼んでいるものを見たことがなかったんです。小さな田舎町で育ったので、歩いて行けるところには本屋も図書館もなくて。

初めて見たのは21歳です。帰省の電車の中で読む本を忘れて、駅近くの本屋さんに入った。ところが目指す文庫本が一冊もない。焦って目の前にある本を思わず買った。これが私の運命の分かれ道でした。後からわかるんですが、そこは、出来たばかりの子どもの本の専門店だったんです。

─どんな本だったのですか。

『はせがわくんきらいや』という絵本。内容もですが、作者が私と同じ年だったのも衝撃でした。

絵本を「子どもの」本と呼ぶことに少し抵抗があるのは、私が絵本とそういう出会い方をしたからです。人の心の真ん中に何か大切なものを届けに行くとき、こんな素晴らしい〝乗りもの〟があったんだ…って、気づいたんです。

─そこから絵本の世界に魅かれていくんですね。

しかも同じ時期に宮沢賢治に出会った。ある時先輩が「読んだからやるわ」って私の前に『銀河鉄道の夜』の文庫本を置いていったんです。読み終えて外に出た時、世界が全く違って見えた。「葉っぱって一枚一枚ついてるんだ…」そんなあたりまえのことがくっきりと見えた。自信がない時ってそんなことも見えなくなってるんです。あれは、自分にとっては読書体験と言うよりまさに「事件」と言った方がいい出来事でした。

─松田さんにも、自信がない時があったんですね。

仕事を始めて40年になりますが、毎回困ってます。でも思うんです。21歳のあの日、私はなぜあんなに強く絵本という切符を握りしめたのか…。それは間違いなく、私に「自信がなかったから」です。もし困ってなかったら、自分にとってそれが必要なものだと気づかなかったと思う。以来「自信がないのは、私の才能」だと思うことにしました。自信がないからこそ考える。探す。探すから見つかる。その繰り返しです。

もう一度、初心に戻って。

─東京から神戸に移住されたのはなぜですか。

理由の一つですが、初心に戻りたいと思ったんです。正直言うと、今の絵本の動向に私は危機感を感じている。いきなり何十万部という話題本が出る。マスコミがそれを煽る…。今、世界を覆いつくしている最も強い力は経済です。その力が木っ端微塵にしているもののことを考えたい。それには落ち着いて、自分の立ち位置を見つめ直したかった。石井桃子さん、瀬田貞二さんなど、絵本の世界を作った人たちの「言葉」を反芻する時間を持ちたいと思っています。気軽に出かけることも難しい今は、心の根を伸ばす時だと思って日々を過ごしています。

─神戸に来られて生まれた絵本があるということですが…。

そうなんです。『アネモネ戦争』という絵本です。これは神戸で知り合った「ギャラリー島田」の島田誠さんからの言葉が発端でした。最初は限定版で作ったんです。それが─これも神戸の出版社なんですが、BL出版というところから、昨年の10月に普及版として正式に出版されました。

題名に戦争なんていう言葉が入っていますが、これは強く平和を願う絵本です。というか、戦争というものは、誰か悪い為政者が始めて、我々は巻き込まれる立場だということではなく、むしろ、私たち自身の無関心や、自分だけが安全だったらいいと思う気持ちこそが戦争の芽を育ててしまうんだということ、私たちこそが当事者なんだということが、淡々と描かれています。これは届けるべき作品だと私は思いました。本を出すということは、声を届けることでもあります。その声が良きものでありますようにと、祈るような気持ちで編集をしました。

主語をもつ、ということ。

─あちこちで絵本のワークショップもされていますね。

編集者になりたてだったころ、ある人に言われたんです。「絶対に〝主語〟をなくすなよ」と。

日本では特に「先生がマルをくれる答えは?」「ほかの人とずれないのはどれ?」と神経をとがらせているうちに、主語で語る力が削がれていっている気がします。

というわけで、絵本作りのワークショップだけでなく、数年前から「絵本の深読み」という試みを始めました。

ビブリオバトルではありません。基本的には、時を超えて読まれている絵本を選んで、その本を選んだ発表者がまず、自分なりの深読みを語る。

大事なのは絵を読むこと。絵本は絵が語るメディアですからね。

次にみんなが自由に、ただし主語を持って話す。どこかに書いてあったとかそういうことじゃなくて、あくまでも自分はこう思ったという言葉で話す。優劣をつけたりのバトルなどのジャッジは一切なし。なによりも、主語を取り戻してほしい、これはそのための試みなんです。

驚くことは、世界と出会いなおすこと。

─まど・みちおさんの画集なども手掛けられていますね。

私が編集者として関わったのは晩年の10年間ですが、本当にかけがえのない出会いでした。

まどさんは100歳を過ぎても「びっくりしたなぁ」「知らんかったなぁ」「ありがたいなぁ」という言葉が口癖でした。「あたりまえのものにも驚き続ける力」を持っておられた方でした。

紅葉した葉っぱをお見せした時のこと。「この葉っぱには、こうなる理由があったんですね」とおっしゃった。驚いたのは、まず「この」が付いていたこと。そして「こうなる理由があった」という言葉。外でもない「この」葉っぱが、芽吹いて今に至るまでの「すべての時間」のことを、まどさんはおっしゃったんです。驚いて黙っている私に、まどさんは続けてこう呟かれました。「その理由を見つけたくて書くのが、詩なんです」と。──この言葉を、私は一生忘れないと思います。

まどさんは、いわば宇宙の設計図を読み続けた人だと思います。そこにあるものがなぜそこにあるのか、私はなぜここにいるのか、そういうことを様々な角度から、子どもたちが分かる言葉で書き続けた。あらゆることのつながりを考え続けた方でした。

まどさんとの最後の仕事は、『まどさんからの手紙 こどもたちへ』(講談社)でした。この本は、まどさんが母校の子どもたちに送った手紙をもとに作った本です。ここには、大人からの「上から目線」は全くありません。子どもたちの力を信じた真っ直ぐな手紙です。君たちがそうしてくれることを、地球が、宇宙が願っています、とまで書いてあります。

この本が出来上がって、手紙を保管していた学校の子どもたちに会いに行った時、帰りがけに男の子たちがやってきてこう言ったんです。「ぼくたち、期待されているんですね。まかせてください!」って(笑)。子どもからこういう言葉を引き出せるなんてすごいです。果たして私は、そんな大人だろうか、そこがものすごく問われている時代だと思います。

子どもという読者へ本気の球を投げる。

─自然に驚き続ける力や存在の「つながり」など、松田さんご自身の作品にも、まどさんの想いが生き続けている気がします。

『ヤモリの指から不思議なテープ』や『ホネホネたんけんたい』(以上アリス館)など、自分で企画し、文章も書いたものはサイエンス系のものが多いんですが、なかでも『ながいながい骨の旅』(講談社)には思い入れがあります。これは、私たちにはなぜ骨があるのかという話ですが、まさに地球誕生の時から話し始めなくてはなりません。知識の本を作ろうと思ったわけではないんです。今、ここに、自分がいるということが、どれほどの物事とつながっているのか、どれほどかけがえのないことなのか、それを伝えたくて書きました。私たちは、水分ではなく、今も体の中に、ある形で「小さな海」を入れて持ち運んでいるんですよ。だから地上でも生きられるんです。「え?」と思いました? ね、びっくりするでしょ。それを知りたかったら、ぜひ、この絵本を読んでみて(笑)。

─宮沢賢治の絵本シリーズも作られていますね。

はい、もはやライフワークです。

ミキハウスからすでに30冊以上の賢治シリーズを刊行しました。そのうちの一冊『雨ニモマケズ』のお話をしましょうか……。

当初私はこれを絵本にする気はありませんでした。でもあの東北の震災の翌年に、津波で流された地域の子どもたちに賢治の話をしてほしいという依頼があったんです。話なんかできないと思い、彼らに手渡すプレゼントを作りました。私を励ましてくれてきた賢治の言葉を入れたファイルです。その中に私は『雨ニモマケズ』の最後の2行「ソウイウモノニ ワタシハナリタイ」と書いた紙だけを貼りました。そして「この前の言葉は、君たち一人一人に書いてほしい」と伝えました。その後に子どもたちからもらった手紙から、その意味を彼らがしっかりと受け止めてくれていることがわかった。それでようやく『雨ニモマケズ』が私の中に素直に落ちてきたんです。この絵本の絵を描いてくださった柚木沙弥郎さんは、当時93歳でした。今年で99歳。今も現役です。

──ところで、最近素敵な言葉を知ったんですよ。「ヒューマン」っていう言葉があるでしょ。あれ、ラテン語が語源で、「腐葉土」という意味があるんですって。

そこで私は、まどさんのことを思いました。「ぞうさん」という歌は知っていても、まどさんという名前は知らない人がたくさんいます。でもきっとまどさんはそれを悲しまないだろうなって。多くの人の腐葉土となる仕事を成し遂げられたまどさんのように、自分も少しでも、誰かにとっての「腐葉土」になるような仕事を……、そんな生き方をしようと、それがこれからの目標になりました。

『はせがわくんきらいや』

長谷川集平/作 すばる書房

1976年(現在は復刊ドットコム)

『アネモネ戦争』上村亮太/作

ケース入りの限定版はすぐに売り切れ、その後BL出版から刊行された。上村さんも神戸のアーティストだ。

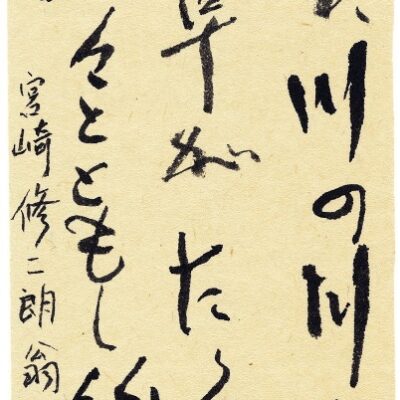

詩人で知られるまどさんは画家でもあった。まどさんの初の画集。

『まど・みちお画集 とおいところ』

新潮社 2003年

『雨ニモマケズ』

宮沢賢治/作 柚木沙弥郎/絵

ミキハウス 2016年

松田 素子(まつだ もとこ)さん

1955年山口県生まれ。児童図書出版の偕成社にて『月刊MOE』の創刊メンバーとなり編集長を務めた後1989年に退社。その後はフリーランスとして活動。これまでに約300冊以上の本の誕生にかかわってきた。新人作家の育成にもつとめており、長谷川義史、はたこうしろう、ひがしちからなど、多くの絵本作家の誕生に立ち会う。自然やサイエンスの分野においても、企画編集および執筆者として活動。自著『ながいながい骨の旅』(講談社)で2019年度の児童福祉文化賞を受賞。