4月号

葬儀の意味とは命を伝達するということ

株式会社 公詢社

取締役社長 𠮷田 長二 さん

葬儀屋人生30年を本音で語った「葬儀屋魂」を出版した𠮷田長二さんに、

命や宗教に対する思い、そして葬儀の意味についてお伺いした。

―本の出版を決めたきっかけは。

𠮷田 私がこの仕事と本気で向き合おうと考えるようになったきっかけは、21年前の阪神・淡路大震災です。6千人以上の方々が亡くなられました。当時は「お葬式」ができなかったご遺体を荼毘に付すだけでした。葬儀屋として、残されたご遺族に心を寄せ、悲しみを癒して差し上げることができませんでした。現場で「死とは」「葬儀とは」「宗教とは」等々いろいろなことを問いかけられました。あの時の経験が、葬儀屋の仕事を真剣に考えるきっかけになりました。

そして震災犠牲者の追悼式をお手伝いさせていただくようになり、復興と共に変化した世の中のこと、業界のことを思うにつけ、何か残しておきたいと考えるようになりました。そんな時に「本を書いたらどうですか」とお話をいただきました。それと、日本トータライフ協会の会員たちとの出会いも大きく影響しています。日本トータライフ協会の影響で、2003年から書いていたブログをもとに、この本をまとめることができました。

―日本トータライフ協会とは。

𠮷田 命の大切さ、葬儀が社会に担う役割を真剣に考えている葬儀屋のプロ集団です。いわば、「葬儀の匠」です。会葬礼状、祭壇、司会など葬儀に関する全ての業務について、故人やご遺族の立場に立った葬儀をとり行うというこだわりをもっています。私も多くのことを学びました。

―「祭壇の奥を売れ」という理事長の言葉もその一つですか。

𠮷田 この言葉の本当の意味が分かったのは最近になって、直葬、家族葬などといって祭壇を重視しない風潮になってからです。祭壇を売るだけでお金儲けをしてきた葬儀屋にはできることはありません。私は祭壇などなくても葬儀はできると信念をもっています。

―葬儀とは。

𠮷田 葬儀は「命の伝達式」です。両親のもとに生まれ、産着を着せてもらい、学校に行かせてもらい一人前にしてもらった。その間、一生懸命愛情を注ぎ、成長を喜んでくれたお父さんやお母さんが亡くなっても「お葬式は必要ない」でよいのでしょうか。親からいただいた命をしっかり受け止め、子どもたちへと伝えていくために、どんなふうにお別れするのかを問い正さなくてはいけません。一人一人、考え方や環境は違いますからご遺族の話を聞き、それぞれにふさわしい葬儀の形を投げかけるのが私たちの仕事です。

―葬儀が必要ないといわれるようになったのは何故でしょうか。

𠮷田 祭壇売りになってしまった葬儀屋の責任は大きいと思っています。また僧侶がお葬式や法事でお経を読むだけになってしまったこと、檀家と寺のつながりが希薄になってきたことにも問題があると思います。住職はもっと布教をするべきだと思います。

―例えば?

𠮷田 私もあるお坊さんから多くのことを教えていただいたのですが、例えば「枕経」に関してこんな話があります。ある浄土真宗の住職のもとに、「父が亡くなったから」と電話があったそうです。するとその住職は「亡くなってから電話してくるな」と怒鳴ったのです。本来、「枕経」は亡くなってからではなく、亡くなる間際に頂くお経なのです。「阿弥陀様にちゃんと迎えてもらえるように一生懸命お願いしましたよ」というお坊さんの言葉で、本人はもちろん、家族も安心します。こういうことを宗教者がどんどん伝えるべきなのです。

―お香典やお布施の相場が話題になりますが、どうお考えですか。

𠮷田 お香典は御香代です。例えば浄土真宗であれば阿弥陀様にお供えするものですから、香典返しは意味がないと私は考えています。本当にお金がなくて親の供養ができないという人がいれば、お香典を葬儀費用に充てて費用がかからないお葬式を作ってあげて、「ご厚誼によりお葬式ができました」というお礼状を出せば会葬者には伝わります。お布施が法を説いて頂いたことに対しての財施であった昔は、野菜などその家でできる範囲でお礼として差し上げていました。それが時代とともに、物がお金に変わってきたものです。葬儀屋が介入することではなく、まして相場などと言い始めたら料理屋さんのお品書きと同じになってしまいます。それでは宗教の本来の意味が無くなってしまいます。

―これからの公詢社について。

𠮷田 ご遺体をきれいにできてこそ葬儀屋だと社員には常に話しています。幸い私自身もまだまだ現場で指導できますから、本物の人材を育て、本物の葬儀屋を作りたいと考えています。また企業として地域貢献も大切です。葬儀屋は受け入れられにくいものですが、本社のある兵庫区では、各地区の自治会長さんのご尽力のお陰で「フューネラル神戸」は年末の餅つきや敬老会などで皆さんに親しんでいただいています。今後も地域のお役に立てることを私たちの喜びとしていきたいと思っています。

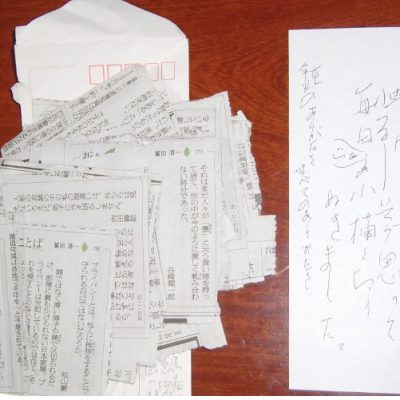

葬儀の意味について綴った「葬儀屋魂」。多くの反響が寄せられた

兵庫区にある公詢社「フューネラル神戸四季」

フューネラル神戸四季1階のセレモニーホール

「親からいただいた命をしっかり受け止め、子どもたちへと伝えていくために、どんなふうにお別れするのかを問い正さなくてはいけません」と𠮷田さん

𠮷田 長二(よしだ ちょうじ)

株式会社公詢社 取締役社長

1955年、兵庫県神戸市生まれ。1985年、公詢社に入社。1990年、常務取締役に就任を経て、1997年より取締役社長。現場第一主義を唱え、葬儀のトータルプロデューサーとして今なお活躍している