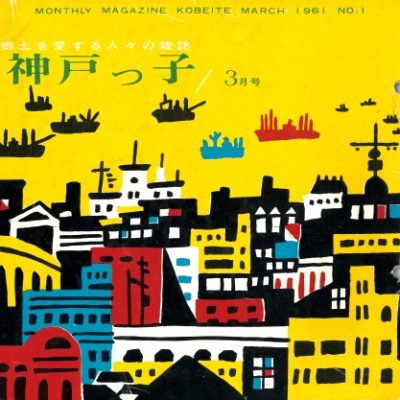

1月号

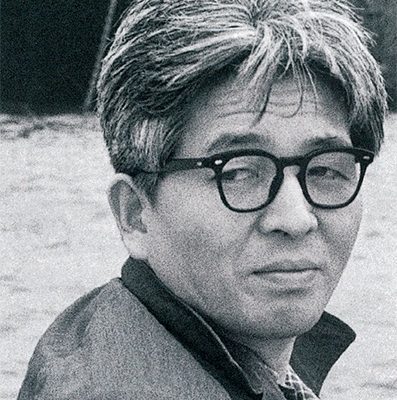

特集 司馬遼太郎と神戸|ここに神戸がある|ハイカラの伝統

ハイカラの伝統(1961年4月号掲載)

私は、大阪で生まれた。無智がまるで大阪人の特権であるかのように、神戸を知らない。

「神戸とはハイカラな街らしい」という概念だけを持って、三十八年をすごした。神戸には数度きた記憶があるが都心部へきたのは、はじめてといっていい。

帰りは、夜の十時半になった。へんに酒場の多い町(なんという町名なのだろう)で、神戸新聞論説委員の青木さんと、学校の先輩の神崎さんにわかれて、大阪へのタクシーに乗った。

五十すぎの運転手は話ずきな人物で、

「自分はきっすいの神戸っ子で四人の子持ちです。ええ、娘ばかりです。上は短大で、下は中学三年です」

すこし酔っていたから私はねむりたかったのだが、運転手は話をやめなかった。

「神戸は兵庫のうまれですがね。親代々の選挙ずきで、市議選では××さん、衆院選では○○さんの応援をしています。

××さんの選挙では弁論部をしています。次の弁士が事故で遅れてツナギのために二時間四十分しゃべったのが私のレコードです。学生時代から選挙がすきでしてね」

「学生時代?」

「ええ、上筒井時代の関西学院です」

私はパリを知らないが、小説や映画でみるパリの小市民を感じさせた。第二次世界大戦には予備役陸軍中尉として出征したという。

日本の市民の肉のあつさも、ヨーロッパの文明社会なみになってきたわけだ。ただしこれは神戸だけかもしれない。

「近衛歩兵連隊でしたから、戦友会は東京でやります。年に一度です。いつも家内を連れていってやります。東京は道路の横断が大変ですから、私が、家内の肩をだいてやったり手をひいてやったりすると、東京のやつらは、かかあ孝行だといってわらうんです。まったく泥くせえやつらのあつまりですよ。

神戸へ来てみろ、といってやるんです。事実、友人が神戸へ遊びにくると、なるほど、といってくれます。この街じゃ、レディ・ファーストはわしらのじじいのころからの習慣ですからね。はじめは西洋のまねだったんでしょうが、いまじゃ、ジについてますよ」

西洋の物真似は日本じゅうでやっているわけだが、神戸ほど伝統のある町はないというわけだろう。

話の順がつい逆になって、帰りのくだりからはじまってしまったが、私がこの日の夕、神戸へ行ったのは、この雑誌の編集者である五十嵐恭子氏にたのまれて、この原稿の取材をするためだった。

正直なところ、交渉に来られたときは、お引きうけするのが物憂かった。私はものぐさだから、雑用はできるだけ避けたい。

しかし、私は関西に住んでいる。土地のためにはできるだけ働きたいとおもっている。多少の気ばらしにもなることだし、それに、神戸をまるで知らない。

ちょっとお前、やってみる気はないか、と自分をつっついてみるとひどく乗り気になってしまっている自分に気ずいた。

「ではやりましょう」

というと、恭子氏は当然だという顔をして、

「ほなら、十一日の夕方六時にサンノミヤの改札口で待ってます。最初に行ってもらうのは酒場のアカデミーです」

店は、カノウ町にある。正確にはヌノビキ町になるらしいが、神戸ではカノウ町のアカデミーというほうがわかりがいい。

店へ入ると、前記の青木さん、神崎さん、それにカットを担当してくださる中西勝画伯が待っていた。中西さんは映画俳優のカーク・ダグラスに似た風ぼうで、鼻の下とあごに、ひげをはやしていた。

「ぼくは大阪うまれなんですよ」

「たまに大阪へ帰ると、町の人がぼくのヒゲを見て眼をまるくする。これが東京へゆきますと、みんなが口を揃えてほめてくれますな」

自分をサカナにのんでいる。大阪の驚きはダンディズムに対する無智であり、東京の賞賛は、ダンディズムに対する背伸びであろう。

「神戸では」と中西氏はいった。

「だれもふりむきませんな」

それほど神戸という町は、ハイカラの伝統の根がふかい。だれもふりむかぬというのは個人主義がそれだけ確立しているということだ。だれが、どんな服装で歩いていようと、それは勝手だ、という精神は、日本の社会では驚嘆すべき異風土といえる。

さて店のこと。

店名はアカデミーといい、マッチのおもてには、「翰林院酒肆」とかいている。この重厚な、工芸的美しさのある五個の漢字を、主人の杉本栄一郎氏はひそかに愛しているらしい。店は、十八世紀の内部を思わせる造りで、いわゆる風俗営業のバーではないために営業用の女性はいない。

酒なかばにして、主人がようやくあらわれた。テレビを見ていたのだという。客は酒をのみにくるものだ、主人の愛想顔を見にくるものではあるまい、という堂々たる見解が、六十三才の風ぼうに出ている。

「若いころは明治屋にいましてな」

明治屋では、入港船に商品を入れる係だったという。船内を見まわって、そこでバーというものをはじめて見た。これを、オカでやってみたいと思った。

「最初、店は、上筒井の関西学院のそばでやりました。そのころ学生だった竹中郁さんも来てくれましたし、先生の阪本勝氏や、河上丈太郎さんもきてくれましたよ」

「創業は何年です」

「大正十一年でした」

私はまだ生れていない。その前年である。おどろいて、

「かれこれ、四十年になりますな」

「ええ」

無造作にこたえたが当時はバーというものが日本じゅうに、まずなかった。

近所の人は、最初はクスリ屋だと思ったという。

「日本最古のバーじゃないですか」

「そうなりましょうな。大阪や東京の古いバーもその後つぶれたり代がかわったりして。続いているのはここだけのようですな」

「なるほど」

ハイカラの伝統の古さは、このバー一軒をみてもわかるような気がした。

私は店内を見まわしながら

(なるほど、ハイカラ文化財だな)と、思った。

酒肆アカデミーにて