10月号

触媒のうた 56

―宮崎修二朗翁の話をもとに―

出石アカル

題字・六車明峰

承前。

『立川文庫の英雄たち』(足立巻一著)の中の「池田蘭子との出合いと『女紋』」の項。

《(略)そして、池田蘭子の存在を探りあてた。

子息は関西労災病院眼科医長で自宅でも開業している評判高い名医だという。その母堂が『立川文庫』を書いていたとはどうにも信じかね、まずある友人にたのんで訪問してもらった。すると、友人は感嘆をこめて会見の模様を報告したのである。》

この“友人”が宮崎翁のこと。その報告。

《「小柄なばあさんのくせに、えらくしっかりしていて、いきなり、どなたの紹介で来たのかと開き直った。『立川文庫』のことですというたら、わけがあって一切お話しすることはできん、とはっきりことわりおった…」》

いかにも宮崎翁だ。

しかしこうして宮崎翁と足立先生は蘭子に深入りしてゆく。

そこでわたし、ちょっと行ってみました。足立先生が探りあてたとおっしゃる場所へ。蘭子が晩年を過ごした西宮の家だ。

ごく平凡な住宅街である。家は二階建ての日本家屋。玄関扉の上に木製の表札。「池田」とある。間違いない。ここでご子息が眼科医院を経営なさっていたのだ。塀の向こうに庭木が見える。しかし活発な生活感はなく、ひっそりとしている。近所の人に聞いてみると、以前は散歩姿など見たが、いつのころからか見かけないと。チャイムを押して取材が出来る話でもなく、辺りの写真を撮ってその場を離れた。

宮崎翁の話である。

「夕暮れ忌(足立先生を偲ぶ会)に河出書房新社の編集者、久米勲さんが来てましたでしょ。あの原稿(『女紋』)に宮崎さんの字も入ってましたねえ、と笑っておられた。何種類もの筆跡が…、と。足立さんも、お忙しくて自分ではお世話出来ないから、結局ぼくが間に入って頴田島( 一 二郎)さんにやってもらったんですよ。だからあれだけのものになったんです」

『女紋』は河出書房新社から出ている。そして足立先生の『やちまた』もまた河出書房新社だ。それで担当編集者の久米さんが「夕暮れ忌」に来ておられたのだ。宮崎翁と久米さんが並んで話す姿をわたしも側で見た。ということは、原稿は一応蘭子が書いたのだろうが、頴田島さんが筆を入れたということのようだ。頴田島さんは優れた歌人だった。文章にあのような情緒が滲むのも解る。

頴田島さんの代筆のことなら以前この連載に書いたことがある。二〇一二年八月号から十月号にかけての「啄木の妹」の中で、三浦光子の著書『悲しき兄啄木』は頴田島さんによる代筆だったという話。その流れから行くと、この『女紋』もそうだったのか、と。

そこでわたし、蘭子が自分で書いた文章を探してみた。

「立川文庫」で書きまくったということだが、一家で書く集団工房のようなものだったという。その一員の蘭子もいろんな筆名を使い、今となってはこれが蘭子と確定できる作品はないようだ。

わたしが読んだのは先ず、『立川文庫傑作選』(昭和42年・人物往来社)の「まえがき」。

《(略)創作したのは、当時青年だったわたくしの兄たちと、まだお下げ髪の少女のわたくしであった。わたくしは小学校にあがる時分、もっと前からも、文字が読め、仮名が書けだすと、たいていの講談は原稿で知っており、十四、五歳になると自然とおとなに伍して、創作のなかに加わっていた。(後略)》

原稿用紙二枚ほどの文章である。「まえがき」ということもあり名文とはいえない。そういえば、「傍らにあった大岩を片腕に抱え、千切っては投げ千切っては投げ」など荒唐無稽の文章を読んだ記憶がある。文章というよりフィクション作りの“幼い名手”だったようだ。

次に1970年に出た『グラフにしのみや』に蘭子が寄せた随筆「晩冬の夙川、鷲林寺」より。

《西宮は市内で手近に四季の景観にめぐまれている。

私は家から近いせいもあって、何かと言えば夙川堤へよく行く。ここは時季によって、ガラリと風色の変化がある。

なかでも晩冬のころはよい。新暦の三月中ごろからその終りまで、こよみでは啓蟄とか言い、虫も冬ごもりから地上に這い出る。なま温かい風が吹くかと思えば、ふっと風花が一つ二つ空から舞い下りようと言う、寒暖さだかでない日日がつづく。(後略)》

千字ほどの随筆である。美しく書かれていて手慣れてはいるが特別の才は見えない。

最後に『女紋』の巻末に載っている蘭子が書いた「かきおえて」の終りの部分を紹介して、あとは読者の想像におまかせしよう。

《でも、それは私の力ではまったくなく、たくさんのかたがたのたまものです。足立巻一さま、神戸新聞の宮崎修二朗さま、頴田島一二郎さま、(略)さらに出版について格別のご尽力をたまわりました河出書房新社編集部に心から厚くお礼申しあげます。」》

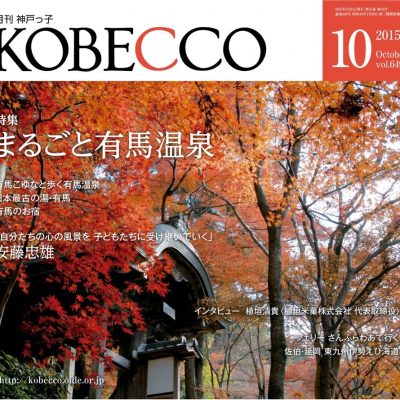

池田蘭子が過ごした西宮の住宅街

■出石アカル(いずし・あかる)

一九四三年兵庫県生まれ。兵庫県現代詩協会会員。「半どんの会」会員。詩集「コーヒーカップの耳」(編集工房ノア刊)にて、二〇〇二年度第三十一回ブルーメール賞文学部門受賞。