7月号

水木しげる生誕100周年記念 知られざる 水木しげる|vol.10(最終回)

水木サンにとって死とは

『鬼太郎夜話』他

連載の最後に、私も常々興味を惹かれている死について、水木サンがどう考えていたか見ていこう。

「鬼太郎夜話」では、物語の終り近くに、鬼太郎を亡き者にしようとした「人狼」とねずみ男が、暗闇の世界に流される場面が出てくる。当てもなく歩いていると、前から首無しの胴体を上下に重ねたような怪人がやって来て、こう言う。

「人生とは一冊の漫画の本のようなものだ」

首を傾げる二人に、怪人は説明する。

「長い静かな闇の世界が何万年、何億年と続いていると考えてみたまえ。その中に一冊の本が落ちている。君たちはそれを読む。そして喜んだり悲しんだりする。そして読み終わる。そしてまた静かな黒い世界が何十億年と続く。生きている間というのは、漫画を読んでいるわずかの間だ」

たしかに我々は生きている間、笑ったり泣いたりする。面白い本を拾う人もいれば、つまらない本に当たる人もいる。分厚い本、薄い本、むずかしい本、簡単な本。どんな本を拾おうと、他人とは取り替えられない。運命論めいているが、比喩としては巧みである。そして、死とは永遠に続く「静かな黒い世界」というわけだ。

一方、「不思議シリーズ」の第一話「不思議電車」では、人生は〝電車〟で、誕生は〝乗車〟死は〝下車〟にたとえられる。〝電車〟を降りると、人間は光の塊になり、守護霊と背後霊によって暗闇から灰色の世界へと導かれる。

人間だけでなく、木や虫や石も〝光〟になっている。

石の〝光〟と、木の〝光〟が、それぞれに言う。

「もともと木や石や人間はそんなにへだたりがあるわけではないのです」「原子の組み合わせをいじれば同じようなものもできますからネ」

木も石も人間も似たようなものとは、何という遠大な認識だろう。人命がどうのこうのという発想などとは、次元のちがう深みがある。

さらに守護霊はこうも言う。「死は永遠の〝無〟ではなく、一時的な〝下車〟にすぎないのです」

「生」の〝電車〟は山手線みたいにグルグル回っているから、乗ろうと思えばいつでも乗れるが、人間は一本線だと思っているから、胸が痛くなるほど心配したり、うろたえたりするのだという。

灰色の世界に着くと、死んだ両親ばかりか、小学校時代の恋人「花ちゃん」とも再会する。食わなくていいからアクセクする必要もないし、身を守る必要もない。肉体がないのでセックスでもめることもないと「花ちゃん」に言われ、男は「あっ、それはまたちょっとサビシイ」ともらす。それでも死後に「そんな至福の世界が準備されていた」と知り、男は「神様も意地が悪い」と顔をしかめる。すると守護霊が、「いえ、隠しておかないと自殺者がふえますからネエ、イヒヒヒ」と笑う。

これはある種、水木サンが考える〝最良のシナリオ〟だろう。本作の初出は1992年で、水木サンも70歳になり、徐々に死に近づきつつあることを意識してのことかもしれない。

水木サンの死に対するシビアな認識は、短編「不死の酒」にも描かれている。

ある寺で密かに作られた「不死の酒」を飲んだ泥棒が、死罪になるのを恐れ、自殺しようと首を吊っても死ねず、磔になって竹槍で突かれても死なず、首と手足を切断されても死なず、首も胴も手足もそれぞれにのたうち回り、酒を造った和尚の手で埋められてもまだ死ねず、地中から「いたいよー、いたいよー、苦しいよー」という悲鳴が続くというストーリーだ。

そして和尚の一言。

「結局、人間は死があったほうがよい」

生きていれば何かいいことがあるなどというのは、根拠のない思い込みで、高齢になればむしろ苦痛と不如意が増えるばかりだ。高齢者医療の現場にいた私は、和尚=水木サンの一言は、正解と言うほかはない。

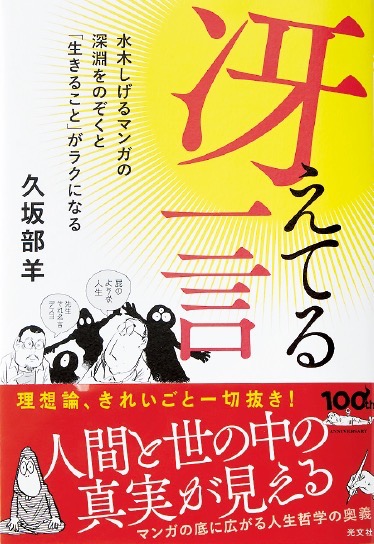

久坂部 羊さんの新刊

「冴えてる一言」

~水木しげるマンガの深淵をのぞくと「生きること」がラクになる~

定価:1,980円(税込み) 光文社

久坂部 羊 (くさかべ よう)

1955年大阪府生まれ。小説家・医師。大阪大学医学部卒業。大阪大学医学部付属病院にて外科および麻酔科を研修。その後、大阪府立成人病センターで麻酔科、神戸掖済会病院で一般外科、在外公館で医務官として勤務。同人誌「VIKING」での活動を経て、『廃用身』(2003年)で作家デビュー。