4月号

連載エッセイ/喫茶店の書斎から82 大峰からの詩集

推理小説を読むことはほぼないのだが…、と書くと、少し後ろめたい気持ちになる。というのもわたしの読書の目覚めは、小学生時代の江戸川乱歩に始まったのだから。

そして、大人になって読んだ松本清張がこれまたあまりにもおもしろく、「こんなのにはまってしまうとほかの本が読めなくなる」と考え一旦封印したのだった。それが今も続いていて、推理小説には手を出さないでいる。

ところがこのほど『梟の拳』(香納諒一著)というハードボイルドを読んだ。出久根達郎さんの『朝茶と一冊』というエッセイ集に紹介されていて、その文章に参ってしまったからだ。『朝茶と一冊』は出久根さんが読んだ本に関わるおもしろエッセイ。『梟の拳』は、自分の子ども時代のエピソードを交えながら、物語の急所をかいつまんで紹介したあと、こうある。

《私は五百三十二ページのこの小説を、医院の 待合室で一気に読了した。二時間ちょっとで 読み終った勘定である。

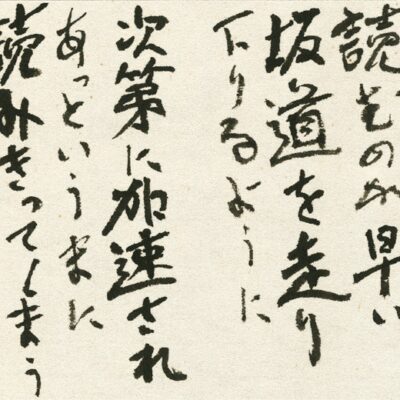

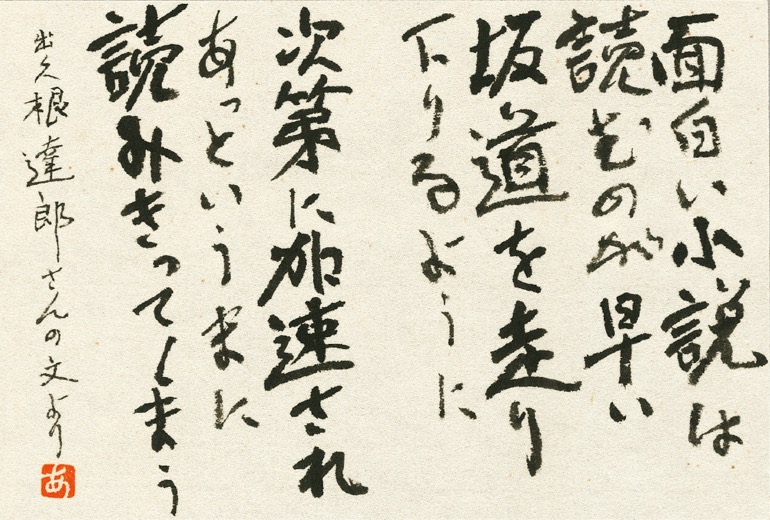

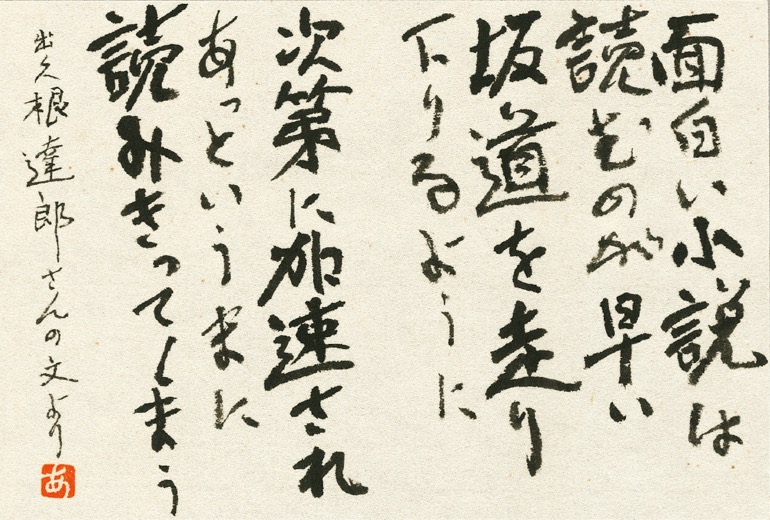

面白い小説は、読むのが早い。坂道を走り下 りるように、次第に加速され、あっというま に、読みきってしまう。》

500ページに余る小説を2時間余で読み切るなんてわたしには到底考えられない。特にわたしは遅読なので絶望的だ。しかし、これは読まないわけにはいかない。早速購入した。

実はわたし、本誌2月号にちらっと書いたが、がんの治療に入ることになり、治療法を検討した結果、放射線治療を選んだ。それに備えての小手術を受けることになり、三泊四日の入院が予定され、その入院中に読むことにしたのである。

話はちょっと横道に入って、体験談を少し。

この手術のために脊椎麻酔を受けることになった。これまでにも何度も麻酔は体験してきたがこれは初めて。

手術前日に麻酔医がベッドに来て、受ける要領を指導して下さった。

手術台の上で横になり、エビのように背を丸める。これは脊椎の間に針が入りやすいようにとのこと。「ちょっとしんどいけど頑張ってくださいね」と。若い女医さんだった。

で、手術頑張りました。

麻酔は凄かった。自分の足が丸太ん棒になってしまった。

その前に麻酔医が「ここ冷たいですか?ここはどうですか?さっきとは違いますか?」などと何度も麻酔の効き具合を確かめて下さる。やがて下半身が全く感じなくなると、「これから眠くなる薬を入れます」と。これは腕の点滴から。この眠くなる麻酔はこれまで何度も経験している。自分が寝落ちするところを一度見極めてやろうと思うのだが、いつも失敗して、気がついたら手術は終わっているのだった。バカですね、そんなこと出来るわけないのに。

「眠くなってきましたか?」の声に「はい、少し」と答えて間もなく、気がついたら今回も終わっていた。

「イチ、ニッ、サン」でベッドに移され、病室に運ばれた。意識はしっかりあるが、腰から下はまだ全く感覚なし。

そのうち左足は少しずつ戻ってきた。ところが麻酔をしてもらった時に下になっていた右足が戻らない。死んでいるよう。生きている左足で右足を触ると、まるで別人の足なのだ。なんで俺のベッドに他人がいるんだという感じ。こんな感覚は初めてのこと。

麻酔医さんが様子を見に来て、

「どうですか?戻りましたか?」と訊いて下さる。

「右足が全く戻らないんです。大丈夫でしょうかねえ?」とわたし。

「下になっていたので、効きが強かったのでしょう。そのうちに戻りますから」と言ってくださった。

しかしわたしは、(このまま戻らなかったらどうしよう?)と不安だった。

そのあと眠ってしまって、次に目覚めたら、少し動くようになっていて安心したのだった。それにしてもあんなに時間差があるとは驚きだった。

寄り道が長引いてしまった。『梟の拳』のことだった。

出久根さんが2時間余で読み切ったとおっしゃるのだから、いくらわたしが遅読でも、三泊四日もあれば読み切れるだろうと思い、別に一冊の本も用意していた。

『梟の拳』はたしかに面白く、わたしにしてはどんどん読めたが、読み終ったのは退院予定時間の30分前だった。われながら読むのが遅すぎる。

(実寸タテ10㎝ × ヨコ15㎝)

六車明峰(むぐるま・めいほう)

一九五五年香川県生まれ。名筆研究会・編集人。「半どんの会」会計。こうべ芸文会員。神戸新聞明石文化教室講師。

今村欣史(いまむら・きんじ)

一九四三年兵庫県生まれ。兵庫県現代詩協会会員。「半どんの会」会員。西宮芸術文化協会会員。著書に『触媒のうた』―宮崎修二朗翁の文学史秘話―(神戸新聞総合出版センター)、『コーヒーカップの耳』(編集工房ノア)、『完本 コーヒーカップの耳』(朝日新聞出版)ほか