11月号

連載エッセイ/喫茶店の書斎から78 光るもの

詩を書き始めてまだ間もないころ、わたしは神戸新聞の読者文芸欄、詩の部に毎月投稿していた。

選者は、代表作『やちまた』で著名な足立巻一氏だった。『やちまた』は江戸時代の国学者、本居宣長の一子で、盲目の国語学者である本居春庭の評伝と、足立氏自らの数奇な人生を綴る力作。文部大臣芸術選奨受賞作である。評論家の呉智英氏はこう評している。

《『やちまた』を私は「悪魔の名著」と呼んでいる。若い頃これを読んで魅了されると、人生を誤るからだ。私もこんな本に感動してしまって、堅実な人生を歩めなくなった。》

その足立氏が、特選に取り上げてくださった拙詩に、こんな評を書いて下さっていた。

《庄野潤三氏にこれと少し似た美しい短編小説のあるのを思い合わせた。》

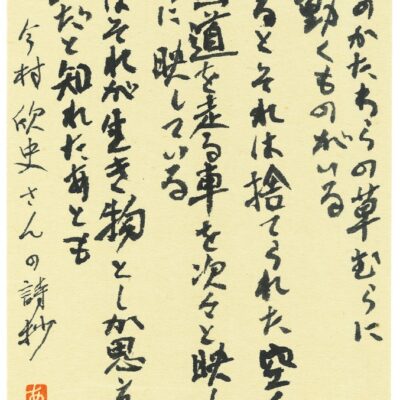

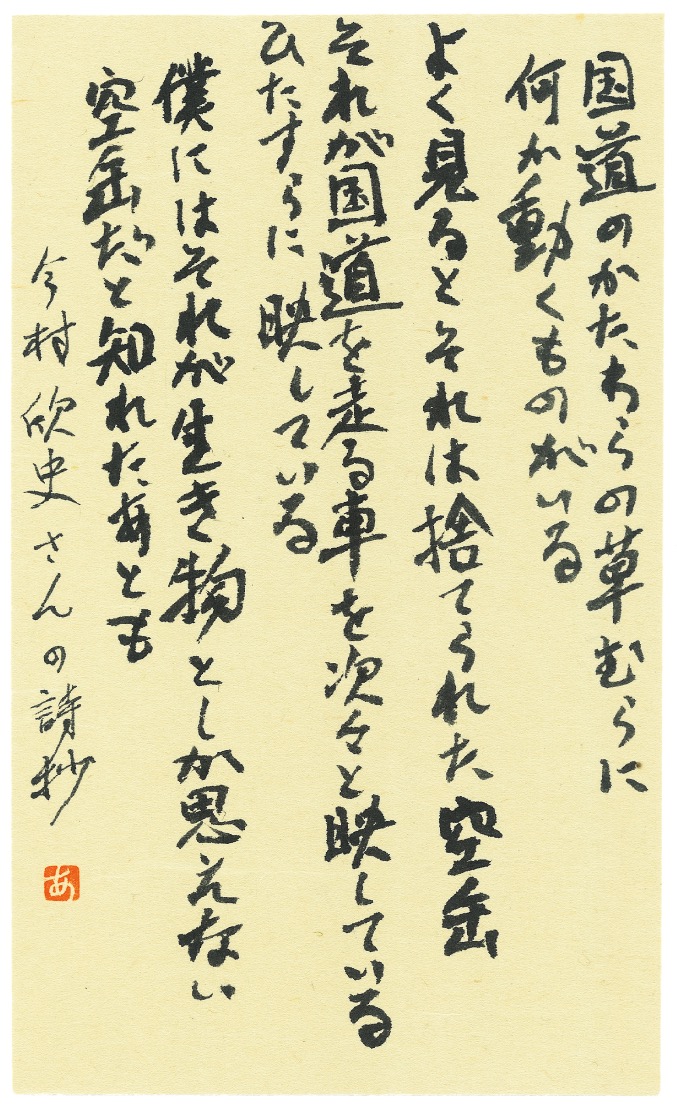

初心のころのもので恥ずかしいのだが、その詩。

1981年の作である。

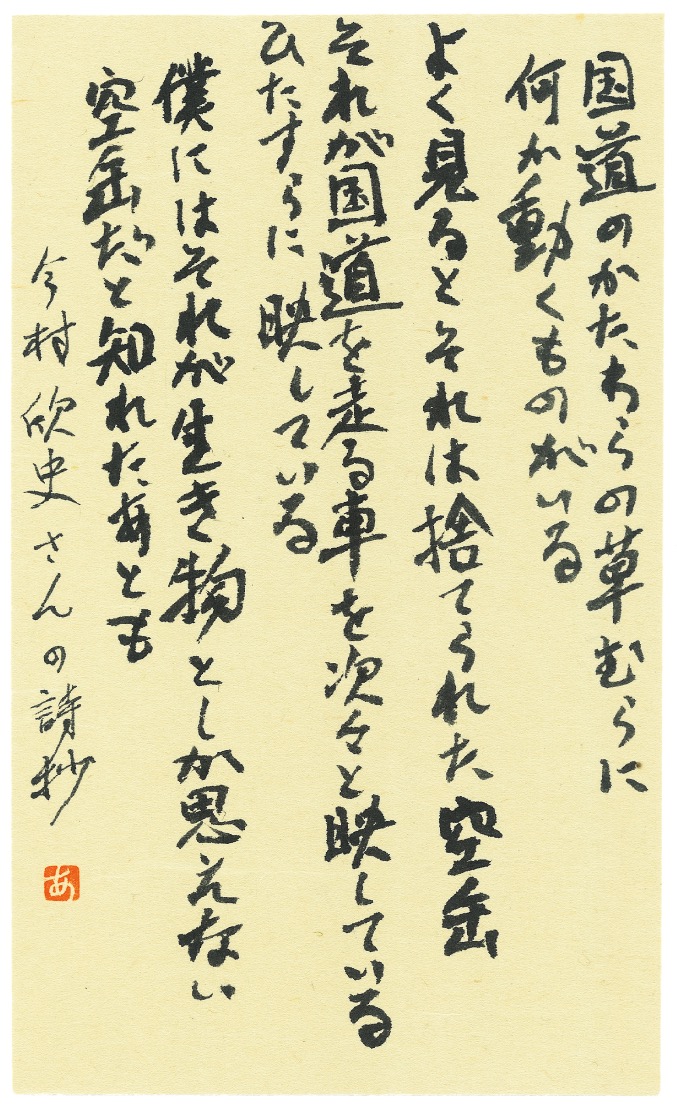

空缶

国道のかたわらの草むらに/何か動くものがいる/よく見るとそれは 捨てられた空缶/それが 国道を走る車を 次々と映している/ひたすらに 映している/僕にはそれが 生き物としか思えない/空缶だと知れたあとも。

僕が見る前から そこで/そんなことをし続けていたなんて/そして/僕が通り過ぎたあとも。

この詩に少し似た庄野潤三氏の短編小説とは何なのだろうと、大いに気になった。しかしわたしは足立氏に尋ねることはできなかった。初心者のわたしが高名な作家さんに恐れ多いと思ったのだ。また、「自分で探して読んでみなさい」と宿題を与えられたような気もしたのだった。だが特別探すというようなことはしなかった。ただ、庄野作品に触れる度に気にしながらは読んでいたのだが、「これだ」と思う作品に出会うことはなかった。とはいっても、もう長年になるので庄野作品は結構読んでいる。でも見つからなかった。

ところがこのほど、いつも利用する図書館のロビーにある「リサイクル図書」の棚で一冊の庄野本を目にし、戴いて帰った。もしかしたら、という淡い期待を持って。

『丘の明り』(筑摩書房・昭和42年刊)という短編小説が11篇載っている本。

時間がゆっくりと流れる庄野文学を楽しみながら読んでいった。すると最後の「丘の明り」という表題作を読んでいて、「あれ?」と思う箇所があった。

その小説は、特別事件が起こるというようなものではない。平凡な家庭の仲のいい兄妹の日常風景である。それがきめ細かい描写をともなってゆっくりと描かれてゆく。

五人家族の日常である。家の近くのやぶの中で光る、得体のしれないものの話。

三人の兄妹が一人ひとり順に、その光るものについて父親に報告する。以下、小説からの部分抜粋である。

「次の日、夜、みに行くことになつたの」

上の男の子は、話を続けた。

「晩御飯のあと。それで、和ちやんとお母さんと僕と良二とでみに行つたの。そして、坂道おりて行つたの。そしたら、今度、和ちやんが、光るものが見える、といふの。昨日と別のところに。それで、みんなでみたら、またあつたの、光るものが」

「それで僕がおそるおそるみに行つたの。そして、入つて行つたの、やぶの中へ。そしたら、ちやうどその邊だといふの、みんなが。僕は、もうみえなかつたの、近づいて行つたら。そしたら、硝子の破片だつたの。みんなが、なに、なに?と聞いたの。だから、ぽかーんとしたまま、みんなの方へ戻つて行つたの。何もいはずに」

(略)

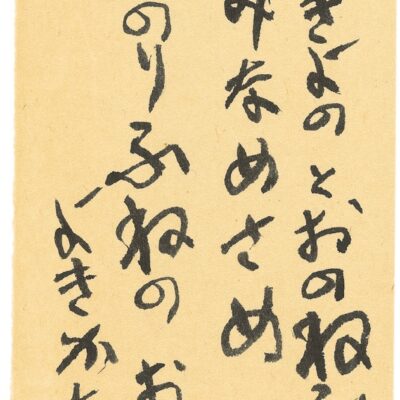

「向うお山でひかるもーのは」

とうたひだした。

さういひながら、廊下をこちらへ歩いて来る。

「つきか、ほーしか、ほーたるかー」

おや、妙なうたをうたひ出したな、と私は思つた。

(略)

ということで、わたしの詩では空缶だったが、この美しい小説では「硝子の破片」だったわけだ。

足立巻一氏から与えられた宿題を、41年ぶりに果たせて、わたしは安堵した。

(実寸タテ20㎝ × ヨコ12㎝)

■六車明峰(むぐるま・めいほう)

一九五五年香川県生まれ。名筆研究会・編集人。「半どんの会」会計。こうべ芸文会員。神戸新聞明石文化教室講師。

■今村欣史(いまむら・きんじ)

一九四三年兵庫県生まれ。兵庫県現代詩協会会員。「半どんの会」会員。西宮芸術文化協会会員。著書に『触媒のうた』―宮崎修二朗翁の文学史秘話―(神戸新聞総合出版センター)、『コーヒーカップの耳』(編集工房ノア)、『完本 コーヒーカップの耳』(朝日新聞出版)ほか。