3月号

KOBECCOおすすめの一冊|君の名前の横顔

君の名前の横顔

「物語は、埋もれた欠片(ピース)。パズルゲームの答えを必死で探す」

アニメ化、実写映画化もされた『サクラダリセット』シリーズなど、ベストセラーを生み出してきた河野裕氏。新作『君の名前の横顔』で描いたのは、血のつながらない家族の絆。現代社会の生きづらさと幻想世界を巧みに織り交ぜて、“家族”の意味を問うた作品で新境地を拓く、河野氏にお話を伺った。

会えない両親と父親になった自分。

-今回の作品はどのように生まれたのですか。

実は、担当編集者さんからお話をいただいたのは、11年前なんです。僕が角川スニーカー文庫で連載を始めた頃で、他社から声をかけていただいた初めての方でしたから、「いつか一緒に」とずっと思っていました。

-11年とは、熱烈なラブコールですね。

最初の打ち合わせで「兄弟を題材にした小説はどうか」と提案を受け、原型はそこで生まれました。ちょうど子どもが生まれた頃で、親の視点が入った方が素直に書けるなと思い、家族ものになっていったのが、成り立ちです。

-若者を主人公にしたファンタジー小説から「家族の絆」の物語。何か心境の変化があったのですか。

やはり子どもが生まれたのが大きいです。あとは、コロナ禍で実家の両親に会えなかったのもあるかもしれない。

基本的に私は理想だけを考えて生きていたいタイプなのですが、ここ一、二年、真面目に社会と向き合わざるをえなくなった。子どもの未来とか両親の老いとか…。結局、私は「自分VS理想」の小説をずっと書いていたんだけど、どこかで中間項目としての現実のバランスを重くしていく必要が生まれたのかなと思います。

-シングルマザーの愛と息子・冬明、亡夫の連れ子・楓の、微妙に保たれた三者の関係が繊細に描かれていましたね。

今の私がそうなのもあり、親と子の関係性が私の中の主眼でした。私は以前から里親制度に興味があって、血のつながりは重要かってことは書き始めからわりとテーマではあったんです。

“理性的”には血につながりなんて大切でもない、苦しいなら捨てて楽になりなよ、って思う。でも“感情的”には、私自身も血のつながった両親に守られて生きてきて、それは非常に貴重なものだと思っているから、単純にその価値を貶めればいいものではない。どちらの視点でも「自分は正しい」といえる自信がある。そういった自分の中の“矛盾”を小説の中心に置いて書くといい感じに形になると思ったんです。

結末の分からない作品を書き進める面白さ。

-“矛盾”がある方が書ける、というのは?

本来の私は、答えが分からないものをテーマにして、その答えを出そうと思いながら書く、のが基本的なスタンスです。作品の中のメインテーマは見えているけど、どう処理するかは分からずに書き始める。書き終えるまでに私の中で答えが出ればいいし、答えが出なければ、答えが出なかった小説として完結させようと…。

-今作では答えは出ましたか。

登場人物と私の心理がほぼほぼイコールになったので、答えは出た、のかな。

今回の場合は、楓が血のつながった方の母親をどうするのかとか、彼女にどう話すのかとか考えてなくて、実際にそのシーンになったときに、まあそうなのかな、という感情になったので、ある程度答えに近づいたと思いますね。

-プロットを立てずに、自由に書かれることが多いのですか。

立てない場合が多いですね。でも、むしろ全然自由ではない(笑)。イメージとしては、物語というのは太古の昔からこの世界のどっかに埋まっていて必死にそれを探り当てている感じです。自分が創っているというより、パズルゲームの答えを探しているという感覚です。

アリスの世界の“ジャバウォック”が幻想世界との出入口に。

-今作で、『鏡の国のアリス』をモチーフに取り入れた意図は。

『アリス』というより、まずはジャバウォック、だったんです。“悪意の象徴”のようなものを探していて…。『モモ』の灰色の男たちはどうだろうか?とか。アリスについては以前ちょっと調べたことがあって、ジャバウォック(『鏡の国の~』に登場する詩の中の怪物)の言葉の成り立ちがぴったりだ!と。そこからアリスの世界に行きついた感じですね。

-子どもの頃の読書体験は作品づくりに影響していますか。

『モモ』は、私が世界で一番好きな児童書なんです。小学生の頃、学級文庫に置いてあって、のめり込んだのが『モモ』と岡田淳さんの『二分間の冒険』。その“二大巨頭”は今も私の本棚に並んでいるし、私の作風ってそこからできてるって思っています。

-子供の手の届く場所に、本を置くことは、やはり大切なことなんですね。

私の親はよく図書館に行く人だったので、ごっそり借りて帰って家で読んでたし、小学生になるとお小遣いで古本を買って読んでいました。

その後は、乱歩やホームズなどのミステリーとか、いろいろ読み、ライトノベルに行き着く。ライトノベルって難しい言葉なんですけど、入り口は、わりと何でも書いていいジャンルだったので、多種多様だったんです。

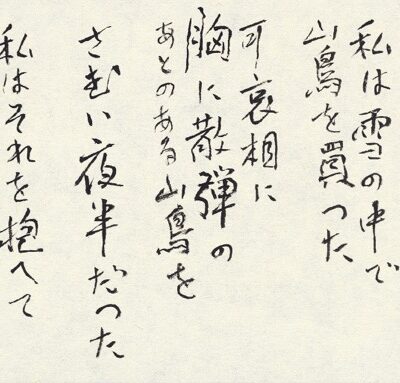

私は当時からストーリーよりも文体が好きで、文体で面白みを作ろうと思っているのって、ライトノベルか純文学しかなかったんですよね。今も、私が書く上での優先順位は、まず“文体”で、気持ちよさとか誠実さみたいなもの。登場人物とストーリーはそれを支えるためのものというのが私の本来の骨格です。

須磨のホットドッグ屋と象のいなくなった檻。

-神戸市民としては、作品の中に実在のお店がでてくるのがうれしいです。

須磨のお店は子どもを連れてテイクアウトしたときに、本当にカントリーマアムをくれて(笑)。象がいなくなった展示がある動物園も姫路にあるんですよ。普段から「これ使えるな」と一度思っておけば、文章の流れから自然に出てきたりします。

-メモを取ったりはしないのですか。

そうですね。今朝は出かけに、「コインランドリーの両替機をこじ開けてお金が盗まれた」というニュースがあったので、被害額だけメモをとりました。(笑)。そういういかにも忘れそうなのだけとりますね。

-いつか作品にそのお話が出てくるのが楽しみですね(笑)。今後はどんな作品を構想されていますか。

今は、書店に併設されたカフェを舞台にした短編をそのカフェで実際に書くという連作を行っていて、ここUmieの大垣書店さんが第二弾です。短編は息を止めて一気に書く感覚が気持ちいいし、長編は、溺れる前提で、いつももがきながら書いています(笑)。

1,700円+税

ポプラ社