4月号

触媒のうた 26

―宮崎修二朗翁の話をもとに―

出石アカル

題字・六車明峰

「ぼく、嫌われたんです」

「えっ?どなたに?」

「柳田國男に」

一昨年の三月号より始めたこの「触媒のうた」は、兵庫県文苑のご長老、宮崎修二朗翁からお聞きした話を元に書き続けているが、今回は柳田國男である。一般には『遠野物語』で有名だが、日本民俗学の開祖ともいうべき巨人。

宮崎翁の文人人生に最も大きな影響を与えた人はもちろん富田砕花翁だが、柳田も別の意味で宮崎翁のその後を大きく左右した。

柳田國男その人の謦咳に接したジャーナリストはもう日本中探しても宮崎翁をおいてはない。と、「爆笑問題」のコンビも語っていたのだった。外すわけにはいかない。

とはいっても、柳田について翁はすでに自ら書きつくしておられる。が、翁の筆では書けないニュアンスのこともあり、今回登場して頂くことにした。

ここでちょっとわたし、白状しましょう。

思い立って翁のお話を集中的に聞かせて頂くことになった四年前のこと。

「柳田國男とお会いになったのは、先生、おいくつの時でしたか?」とわたし質問しました。すると、

「それを調べるのがあなたの仕事です」とピシャリ。

「それがあなたの勉強になるんです」と。

翁のあたたかな思いやりでもあったのですが、わたし、背筋を冷たいものが流れました。恥ずかしかったのです。確かにこれは調べればわかること。話の腰を折る場所ではなかった。とはいってもわたし、その後もつまらぬ質問を未だに繰り返しております。

ということで、昭和32年12月が、宮崎翁と柳田國男との出会い。翁35歳である。新聞記者としてはまだまだ若輩。しかも、当時の柳田は、気位がすこぶる高く、一介の新聞記者などは側に寄せつけなかったという。―「嘉治が連れてきたのだから」との遠慮もあったのだろう―とそばに座ることを許された理由を宮崎翁は『柳田國男トレッキング』(編集工房ノア)に書かれている。

宮崎翁以外に若い新聞人が取材するなどということはなかったのだ。今、翁、91歳。貴重な生き証人なのである。

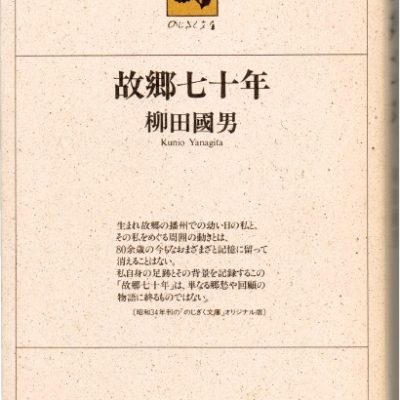

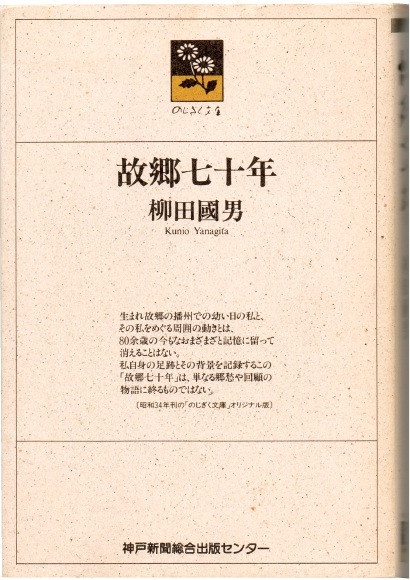

翁が書かれた柳田に関する主な著書には、『柳田國男その原郷』(朝日選書)、『評伝 柳田國男』(日本書籍・共著)、『柳田國男アルバム 原郷』(自費出版・柳田國男記念館へ版権寄贈)、『再考 柳田國男と民俗学』(播磨学研究所・共著)、『柳田國男トレッキング』(編集工房ノア)、『柳田國男事典』(勉誠出版・共著)などがあるが、その前に、柳田研究に欠かせないものとして『故郷七十年』(のじぎく文庫)がある。しかし、この本には一切宮崎翁の名前は出てこない。たしかに翁が著者ではない。著者は柳田國男である。柳田國男の自叙伝なのだ。

さて、そのいきさつ。

「そのころ、ぼく、“のじぎく文庫”という、県民の手で県民の本を出版しようという会員制の出版運動にのめり込んでいました」

“のじぎく文庫”についてはこの連載の第三・四回に詳しく書いた。宮崎翁が創設された“のじぎく文庫”は、その後、多くの良書を刊行、それは現在も続き兵庫県文化遺産への貢献度は計り知れない。

「猛烈に忙しかったんですよ。そんな時のことでした。噂には聞いていたんです。社で柳田國男の伝記を連載する企画があることを。で、たまたまトイレで隣になった編集局長に『あんな大家がよくも執筆を承諾なさいましたね』と話しかけたんですよ。すると、『口述筆記だよ。君にやって貰うことにさっき決まったところだ。今夜すぐ上京してもらいます』と寝耳に水の社命でした。朝顔のナフタリン玉を転がしていた放水が一瞬止まりましたよ。柳田の旅行記ぐらいは読んでいましたが、その学問にはまったく不安内でしたし、民俗学などいささかの興味もなかったんです。そのころ流行していた“今だから話そう”式の十回か二十回程度の軽い自伝の聞き書きだろうと勝手に決め、たかが二・三日のことだからと上京したんです」

ということで、宮崎翁、後に柳田國男研究家の貴重な資料となる『故郷七十年』に深く関わることとなる。

この企画は、神戸新聞社創業六十年の記念事業としてのもの。兵庫県出身の柳田自伝を紙面に連載してはという話を嘉治隆一氏が持ちこみ実現。

嘉治氏は朝日新聞の論説委員や出版局長を歴任した芦屋出身の人で、詩人上田敏の娘婿でもあった人物。当時は神戸新聞の顧問でもあった。いわば、毛並みのいいジャーナリストである。柳田のお気に入りだったのだ。その嘉治氏のお供をして柳田邸を訪問し口述筆記を務めたのが宮崎翁。その二日目には「キミ勉強が足りませんね!」の叱責だったという。波乱の幕開けだったのだ。

出石アカル(いずし・あかる)

一九四三年兵庫県生まれ。「風媒花」「火曜日」同人。兵庫県現代詩協会会員。詩集「コーヒーカップの耳」(編集工房ノア刊)にて、二〇〇二年度第三十一回ブルーメール賞文学部門受賞。