4月号

連載エッセイ/喫茶店の書斎から 71 四夷史郎という詩人

四夷。「しい」と読む。

人の苗字である。読める人は少ない。

『古本こぼれ話〈巻外追記集〉』(高橋輝次著)という本を読んでいて目に留まった名前。

詩人竹中郁ゆかりの詩誌『航海表』50号(昭和31年発行)を紹介する中にチラッと登場する。

《巻頭に、私の知らない詩人で西欧文学研究者、四夷史郎氏が「二つの地獄」と題する、ダンテを援用した詩についての評論が載っている。》

これだけである。しかしこの四夷という名前にわたしは反応しないわけにはいかない。本誌、2018年1・2月号の本欄に「港野喜代子」と題して書いた中に登場するのだ。いや四夷史郎氏ではない。わたしが親しくさせて頂いている四夷教修氏である。

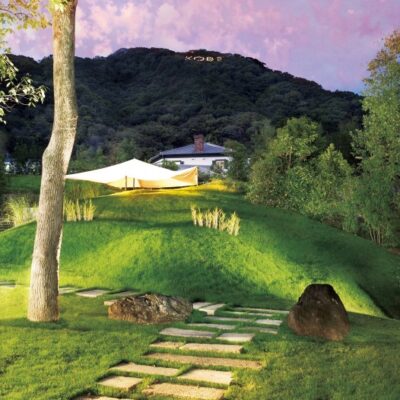

因みにこの「四夷」という名だが、西宮神社に由来する。教修氏は前住職で寺名は「信行寺」。歴史は古く、明徳2(1391)年、四夷新左衛門が仏法に帰し、私宅を寺にしたのが始まりという。その祖先は、蛭子の神(夷神)がこの地に鎮座の時から代々に奉仕したとの伝承がある。

ということで滅多にない名前なのだ。血縁関係が有るに違いない。これは是非ともお話を聞かなければならないと思った。

それが昨年秋のこと。

しかし教修師はその時、体調を損ねて入院中、コロナ禍でもありお会いすることが叶わなかった。仕方なく、四夷史郎氏に関するページをコピーしてお送りしておいた。

四か月の入院を経て治癒された教修師にお会いできたのは年が改まってからだった。

御年91歳。ご体調を心配したが、思いのほかお元気で安心した。

「史郎さんは親戚です。信行寺の第24代住職、四夷教尊の別れです。わたしの5代前になります。昭和50年ごろだったと思いますが、ルーツを訪ねて見えました。髭を生やした学者風の人でしたよ」

当時は東京在住だったという。

「その時わたし、『これ、あなたに関係ありませんか?』と一冊の詩集をお見せしました」

古本屋で見つけたという友人から教修氏がまだ30歳代のころに譲られたものだという。おそらく昭和31年発行の『氷河間期』(四夷史郎著)だったのだろう。震災の混乱で行方不明とのこと。

「すると『わたしの詩集です』と驚かれました。

その時はもう、詩から離れておられました」。

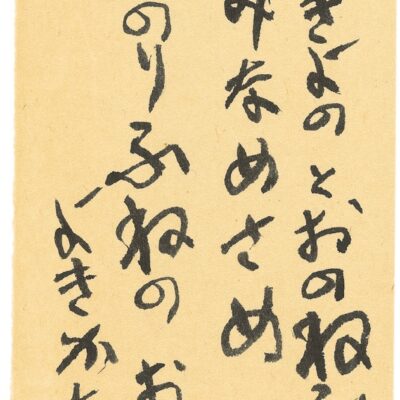

史郎氏からの年賀状を見せていただいたが、その中の一枚(昭和59年)にこんな添え書きがある。

《お歌、拝見してをります。「花菖蒲」の格調の高さ、さすがと感じました。》

教修氏は詩人でもあったが、短歌もなさっていて、その当時、『短歌』(角川書店)という全国誌(現在も発行されている)によく取り上げられたのだと。それを見ての言葉である。

文学に親しむ者同士、その後も交流は続いたが、10歳ほど年長の史郎氏はすでにお亡くなりになっている。子どもさんもなかったとのことだ。

ところで、行方不明の四夷史郎氏の詩集である。教修氏は、「難解な詩でしたよ。見つかったらお知らせします」と言ってくださっている。しかしわたしは、早く作品を読んでみたい。そこで、先の『古本こぼれ話』の著者、高橋輝次氏に「『航海表』50号の史郎氏の作品のコピーを」とお願いし送って頂いた。

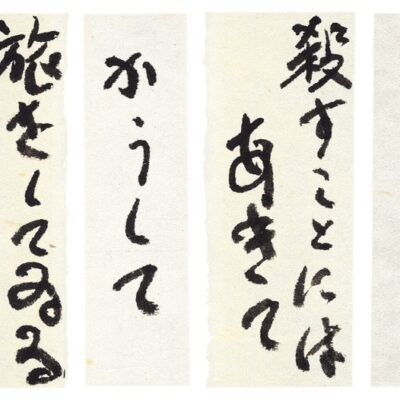

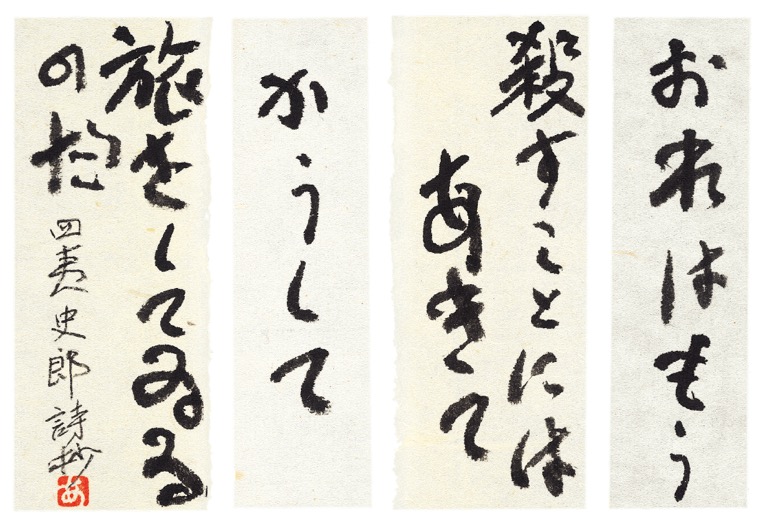

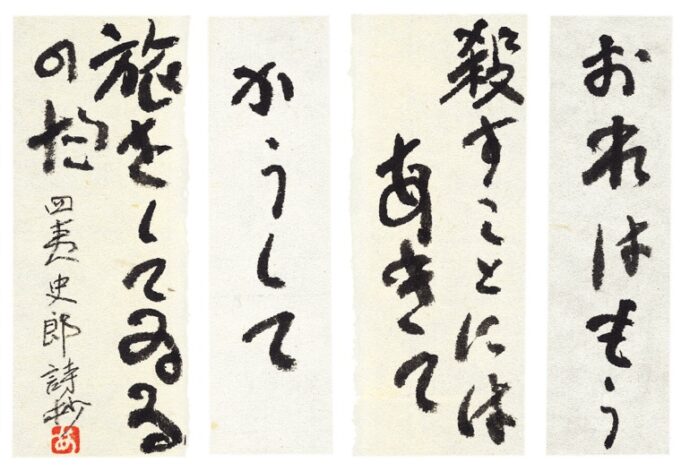

「二つの地獄」という論文は重厚感のあるもので、教養の深さが感じられるものだった。そして一篇だけ載っていたという「紀行」と題された詩がこれ。

おれは多勢の男女を殺してきた/それからついでに牛や馬や/なにか名は知らぬが草花を五六本/殺してここにやつて来た/おれはもう殺すことにはあきて/かうして旅をしてゐるのだ/ところでここポリネシヤといふところは太陽がきつい/当然おれはのどが渇いた/だから一杯の清水をもとめて今もこの岩かげにくると/それは大きくもの憂げな眼でこのおれをみつめる/ひとりの婦人がゐたではないか/「わたしたちの種属はやがてほろびていくのです」//いまそのうしろ姿を眺めてゐる/立ち去るあとを追はうとする/おれも、またここでほろびることになるのだ

たしかに教修氏がおっしゃるように、一般的には難しい詩であろう。しかし、描かれている心象風景はスケールが大きく胸に迫る。

(実寸タテ10㎝ × ヨコ15㎝)

■六車明峰(むぐるま・めいほう)

一九五五年香川県生まれ。名筆研究会・編集人。「半どんの会」会計。こうべ芸文会員。神戸新聞明石文化教室講師。

■今村欣史(いまむら・きんじ)

一九四三年兵庫県生まれ。兵庫県現代詩協会会員。「半どんの会」会員。西宮芸術文化協会会員。著書に『触媒のうた』―宮崎修二朗翁の文学史秘話―(神戸新聞総合出版センター)、『コーヒーカップの耳』(編集工房ノア)、『完本 コーヒーカップの耳』(朝日新聞出版)ほか。