5月号

連載エッセイ/喫茶店の書斎から 60 吉澤独陽と宮崎修二朗翁のこと 下

今村 欣史

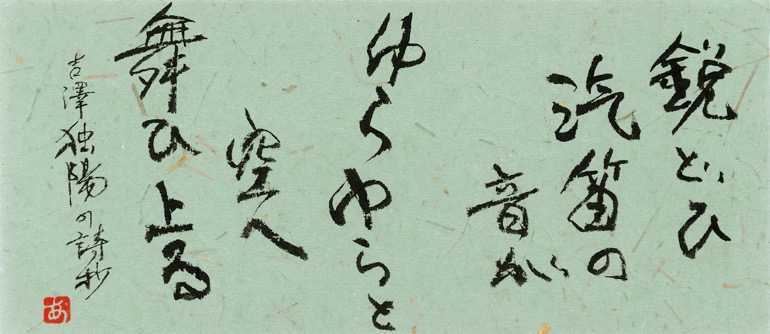

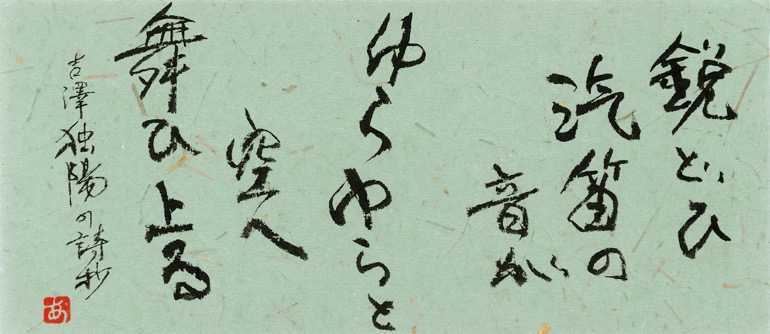

書 ・ 六車明峰

武庫川の古書店「街の草」の店主加納成治さんから、桜美林大学の教師と学生による学内文芸誌『言葉の繭』(桜美林文学会)第3号を戴いた。「〈聖樹薬局〉の周辺」と題した一文を寄稿しておられる。

文中に昨年98歳でお亡くなりになった兵庫県文化界の恩人ともいうべき宮崎修二朗翁のお名前が、詩人吉澤独陽との関連で出てくる。それでわたしに送ってくださったのだ。

中に『戦前の詩誌・半世紀の年譜』(志賀英夫・詩画工房)からの引用部分がある。

《一九九六年五月になって倉庫で亡き吉澤独陽の蔵書整理を再開した。昨年の阪神大震災で倒壊したご自宅の書庫から、ご子息の文彦氏がトラック一杯の蔵書を宮崎修二朗氏の口ききで届けて下さったのは、(略)》

このあと、加納さんの文でこう続く。

《無名に近い詩人たちの手で発行されてきた詩誌は、部数も少なく、無名であることでいっそう散逸しやすい。大きな災害の折には、打ち棄てられるのが常である。吉澤独陽の意思がご子息と宮崎修二朗氏を媒介として志賀英夫氏に継承され、「戦前の詩誌・半世紀の年譜」「戦後詩誌の系譜」「『戦後詩誌の系譜』の補充版」の三冊に結実し私たちの前にあることに、私は深い畏れを抱く。》

これを読ませてもらって、わたしは忘れ物をしていることを思い出した。以前から宮崎翁と吉澤独陽とのエピソードのことを書かねばならないと思いながら、わたしの怠慢で果たせていなかった。

かつて「輪」でお話を伺った時(二〇〇九年二月二十日)の録音が残っている。その中で、わずか数分程度、独陽に関する話が出てくる。まだお元気なころの声が懐かしい。

《「郷土文学アルバム」の新聞連載を上司に提案したところ、「そんなにいうなら一週間だけ載せてやろう」というようなことでした。でも連載が始まるとすぐにたくさんの読者から「面白い」との投書が舞い込んだんです。重役会議で、ある重役が「宮崎記者が書いたものにエライ反響がありまして」と発言して下さって、社内で話題になりました。すると僕は、ますます上司に憎まれる存在になりました。この時、人間の妬みというものを思い知らされたんです。

やがてその連載が『文学の旅・兵庫県』という本になりました。それがよく売れましてね。ところがその本の背表紙には僕の名前は入っていません。その上司が入れさせなかったんです。》

このときの宮崎翁の悔しい思いのことは拙著『触媒のうた』(神戸新聞総合出版センター)の「本の背中」という項目に詳しく書いた。

《僕、そのころ貧乏だったからカメラを持ってなかったんです。上司に嫌われてましたから写真班も頼めなくて困ってました。そんな時、詩人の吉澤独陽さんが「これでカメラを買いなさい」と八千円くださったんです。僕が何かの時に愚痴ったんでしょうね。》

それで翁は写真の技術も上達されたのだ。『文学の旅・兵庫県』は翁の処女出版本。貴重な写真がいっぱい載っている。独陽のお陰といえるだろう。のちに増補改訂版の名著『環状彷徨』が出るが、それには写真はない。

吉澤独陽。兵庫県の詩人として記憶にとどめておきたい一人だ。

芦屋詩景

吉澤独陽

しいんと 松林は川をはさむで

――まだ人影もない――

朝の狭霧をがぶがぶと吸ひながら

おもひきり双手を振りまわしてみた

河底(芦屋川ブリツチ)を過ぎたゆんべの汽車は

夢のやうに霧の中へ呑まれてゆき

信號燈に赤くぼやけた光に變つて

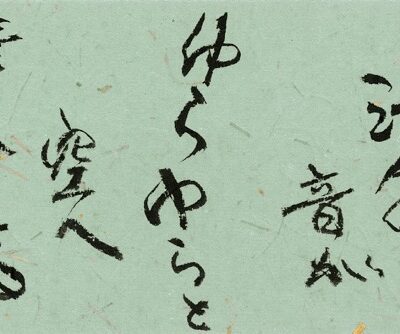

鋭どひ汽笛の音が ゆらゆらと空へ舞ひ上る。

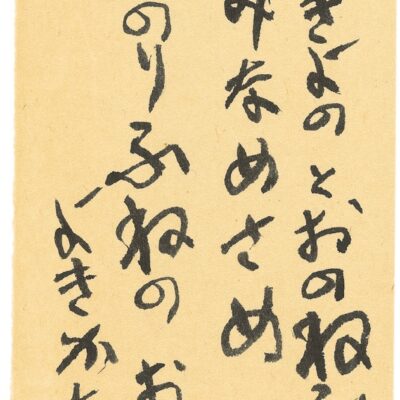

霧にかすむだ童話の中の電車は静かに停つて

新國道の飾燈はチロチロ砂を這ふ水面に影を流し

ひとときひととき白けてゆく街に

汽艇の爆音が ぱたぱたと鳴りひびく

(実寸タテ8㎝ × ヨコ19㎝)

■六車明峰(むぐるま・めいほう)

一九五五年香川県生まれ。名筆研究会・編集人。「半どんの会」会計。こうべ芸文会員。神戸新聞明石文化教室講師。

■今村欣史(いまむら・きんじ)

一九四三年兵庫県生まれ。兵庫県現代詩協会会員。「半どんの会」会員。西宮芸術文化協会会員。著書に『触媒のうた』―宮崎修二朗翁の文学史秘話―(神戸新聞総合出版センター)、『コーヒーカップの耳』(編集工房ノア)、『完本 コーヒーカップの耳』(朝日新聞出版)ほか。