2月号

ル・マンにささげた人生 その頂きに立つ

レーシングドライバー 寺田 陽次郎 さん

フランスのル・マン近郊で行われる自動車耐久レース「ル・マン24時間レース」には、世界各国の自動車メーカーが威信をかけて挑戦する。寺田陽次郎さんは、マツダのドライバーとしてレースに29回参加(1974~2008年)。4回のクラス優勝を飾り、2006年には日本人として初めてスピリット・オブ・ル・マンを受賞、『Mr.ル・マン』とも称される。神戸に生まれ、レーシングドライバーになる夢を抱いて18歳で上京した寺田さんにお話をうかがった。

人間の闘争心が自動車レースのルーツ

―ル・マン24時間レースとは。

自動車の「24時間レース」は、24時間内での、サーキット周回数を競う競技です。世界三大24時間レースというのがあって、その頂点がル・マン。あとは、アメリカ・フロリダ州のデイトナ、ベルギーのスパ・フランコルシャンで行われるレースがあり、世界各国の自動車メーカーが社の威信をかけて、これらを制したいと思うレースです。ぼくはたまたま長距離が得意だったから、この世界三大24時間レースを日本人で初めて完走しました。大昔ですけどね。

―コースにはそれぞれどんな特徴が?

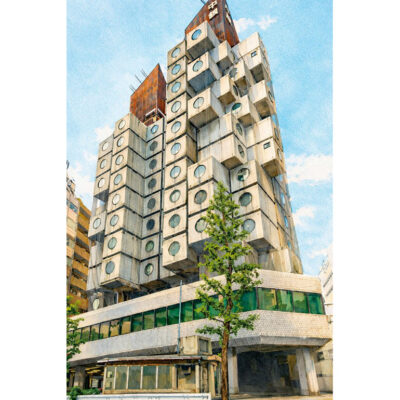

全部サーキットですので、アスファルトの舗装路ですからダートはありません。ただ、ル・マンのサーキットというのは一般公道を使います。一周13.6キロのうち、3分の2は一般公道ですから、公道を閉鎖してまでレースができるお国柄ということでしょうか。ル・マンというのはパリから南西200キロの、なんの基幹産業もない、人口18万人ぐらいの小さな町なんですが、それが一年に一回、6月のレースの時期には35万人ぐらいの観客が訪れる。インバウンドとしての効果は町には大いにあるわけですね。

―そんな小さな町で自動車レースが行われるようになったのは?

1923年に初の24時間レースが行われましたが、もともと、町の熱心な自動車好きのお金持ちが集まって始めたレースだそうです。さかのぼれば、なぜ自動車レースやスポーツが人気なのかといえば、人間が本来持ち合わせている闘争心からです。人間はそういう闘争心というのを無くしてはいけません。むやみに戦うのは良くないですが、きちんとしたルールのもとで競い合うことで、人間としての強さも生まれます。大昔は稲作ができないときは、男性が狩猟に出掛けたわけですが、動物を狩るのに罠をしかけたり、石を投げたり矢を放ったり、そしてより早く走ろうとするようになる。それは人間の闘争本能であり、種の保存のためです。そのうちに人間は馬を走らせるようになる。すると馬を持っている人は、自分の馬とあなたの馬と、どちらが一番あの丘の上まで一番速く走れるかと、自然発生的に競うようになる。それが、自動車に替わって、どれほど早く走ることができるか競ったのが今のF1であり、もうひとつが、どれほど長く走れるか、これがル・マンのような耐久レースになっていったといわれています。ただ興業的に見ておもしろいとかいうだけではなく、きちんとしたルーツのもとに自動車レースはあるわけです。

―過酷なレースに29回も挑戦してきた理由は。

特にル・マンに関しては、レースが難しいんです。だから、その難しいレースへの挑戦心でしょうね。ぼくは経験がないけど、難しい山に登る、危険な山に挑戦するアルピニストの方々の気持ちに通じるかもしれません。ル・マンは一年に一回しか開催されませんから、29回といえば29年ですよね、長いよね(笑)。実際には30回挑戦している(1回は予選落ち)んですけれども、その挑戦の理由っていうのは、勝つことが難しいから、ですね。

例えば夜のレースはサーキットにはメインスタンド以外に照明が何もなく、真っ暗な中を、自分のヘッドライトだけで300km/h以上の速度で走ります。雨や霧など、自然との戦いもある、それでも走り続けなくてはなりません。朝はものすごく冷えます。寒暖の差がいちばん激しいときは、昼間30度で、明け方8度というときがありました。それにまずタイヤを合わせていかなくてはいけないし、ドライバーの身体も合わせることが必要ですしね。それに、夕日と朝日がものすごくまぶしい。コーナーで、明け方でとても身体が疲れているときに、真正面から朝日が昇るんです。「ダンロップブリッジから朝日が昇る」んです。

―1991年に総合優勝をされたときの思いは。

あの当時は、1983年にモータースポーツ専門の子会社「マツダスピード」を作ってもらった後で、親会社のマツダと、マツダスピードの技術陣が目的をひとつにして、ものすごく強力なタッグが組めたんです。マツダスピードというのは実動部隊、一方の親会社マツダは自動車メーカーだから、実動ではないけれど構造設計をしたり耐久試験をしたりというのは得意ですから、そういったことはすべて広島の本社でやってもらった。結果、チームが一体になっていて、南仏のサーキットで入念な走行テストをし、すべてのパーツが24時間以上、5000キロ以上耐久するという確証を持っていました。1991年は最初から勝つつもりでしたね。勝つべくして勝ったということです。ただ、2台出した新型787Bのうち1台は予期せぬトラブルが起きて6位でした。本当は、ワンツーを目指していたのですけれど。1991年はそういうことで、マツダとマツダスピードの力を100%出し切れたときではないかと思います。ル・マンでの総合優勝は、日本の自動車メーカーでは初めてでしたし、嬉しかったですね。

91年ル・マン24時間レース総合優勝車「マツダ787B」

―マツダ社の評価が世界的に高まった時だと思いますが、プレッシャーも大きかったのでは。

プロの選手としてやっている限りは、そういったプレッシャーは当たり前です。一年に一回、24時間の一回だけの勝負ですからね。それに打ち勝っていくのがプロの仕事でしょう。

―悔しい思いをされたレースの思い出はありますか。

そういう思い出の方が多いですよ。悔しい思いというか、「反省」ですね。自分自身への反省や、チーム運営への反省。悔しい思いっていうのはあまりなかったかな、むしろなぜ負けたのかとか、この次はこうしたら勝てるのではないかという反省の気持ちの方が大きかったですね。だって勝つべくして勝っているから、負けるべくして負けているんです。負けるのは、自分たちの何かが悪かったからです。それを悔しがってもしょうがない。

―勝つことにおいて何が大切なのでしょうか。

それはチームワークが一番大事だと思います。ややもすれば、ドライバーだけがスポットライトを浴びているんだけど決してそうではないのです。車一台に3人のドライバーが走るときには30名近くのスタッフがいるわけです。エンジンのメカニックのことや、タイヤや、パーツを補給する部隊だとか、休んでいるうちに食事をしますからそのケータリングの部隊もいます。ぼくらがル・マンで優勝した1991年のときは、3台エントリーしましたから約120名のチーム員がいました。いろいろなところからプロを集めて、国籍はドライバーだけでも7ヶ国ぐらいの人間がいましたから、非常にインターナショナルな体制を組まなくてはチームとしてやっていけませんでした。食事や眠る場所などすべて考えなくてはいけませんからね。ぼくは、マツダスピードの社員でありながらマツダの契約ドライバーでもあったから、2つの顔を持っていたんですが、そのレースチームをぼくがオーガナイズしていたんです。ふつう、ドライバーはドライビングだけです。だからぼくは非常に特異な存在でしたね。

―チームをまとめていく上で重要なのは?

プロを雇うことです。何のために戦うか、何のためにやるのか、ということですね。いいかげんなのを雇ってもしかたないですよ。

母親を説得できないで世の中で何を語れるか

―マツダオート東京に入社したきっかけは。

ぼくは神戸の垂水で生まれました。実家は子ども向けのケミカルシューズを作るメーカーで、家には若い住み込みの職人さんがいつも30~40人いましたよ。輸出もしていましたし、そこそこの商売をしていたのですが、ぼくが中学3年のとき父が亡くなりました。母は、ぼくを大学に行かせて家業を継いでほしかったそうですが、ぼくは「自動車のレーサーになりたい」と思っていました。というのもぼくは小さな頃から動くものが大好きで、タクシーに乗ったら助手席に座り、市電に乗ったら運転席のななめ後ろにいて全部を見ていて、小学校3年のときに家の庭で初めて自動車の運転をしました(笑)。

レーサーになりたいと思ったのは、単純に好きだったからです。動くものが好きだった。ぼくが中学から高校の当時、ホンダがF1をやりはじめて、真っ白なボディに日の丸が描かれていて、かっこいいなあと思ったんだけど、でもホンダなのになぜドライバーが外人なんだろう、と思いました。なぜ日本人が乗らないのかと。じゃあよし、自分がなってやる、と思ったんです。結局、知人の紹介で、東京にいる古我信生(こがのぶお)というレーサーの草分け的な人に弟子入りをすることになりました。

―ではご実家の会社は。

誰も継ぎませんでしたから、廃業です。だから、そこには母との戦いがあったわけです。母は、ぼくに青年実業家として跡取りになってほしいと言い、ぼくはレーサーになるから東京に行くと言った。母とは一年ぐらい口をききませんでしたね。

熟読した「ザ・テクニック・オブ・モーターレーシング」ピエロ・タルフィー著に、レーサーになるには5つの条件が必要である、といわれてました。その条件とは①健全な肉体と健全な精神、②天性のコーナリングのセンス、③モータースポーツへの情熱、④家族の反対がないこと、そして最後に、⑤多額の銀行預金、この5つが最低条件だというんです。そりゃそうですね、自動車を買わなくてはいけませんし、レースに出るにはチューニングに多額のお金がいります。ぼくには①~④はありました。コーナリングのセンスもあると思っていましたよ、そう自惚れていなかったらレーサーになろうとは思いません。ただ⑤の銀行預金がなかった。スポンサーなんて見つかるわけないし、だからぼくにとってのスポンサーは、母親しかいないわけです。それがわかってから、母親とは、何度も何度も話をしました。だって、母親すら説得できなくて、世の中で何が語れるか、と思ったんです。いちばん身近にいる母親を説得して、納得させられなければ、男一人世の中に出たって何もできない、他人を説得することなんかできやしないでしょう。だから母親を説得して、味方にしないといけないと思ったわけ。だから母親には「4年間ぼくを大学に行かせるお金を全部ちょうだい」と言ったんです。「全部ぼくに賭けてくれ」と。母親も最後は、この子の好きなようにやらせようと思ったんじゃないのかな。それは大きな愛情だったと思います。母親にはものすごく感謝しています。

―お母様は、寺田さんの活躍はご覧になった?

ぼくがちょうどル・マンに行っているときに脳梗塞で倒れてしまったので、後半、ぼくが今の様にこんなに活躍したのは知りません。前半しか知りませんけれど、ずっと見ていましたよ、負けて帰ってくると怒られたしね(笑)。そもそも母親自身が、車の運転がものすごく好きだったんです。ぼくがレーサーになりたかったもうひとつのきっかけというのが、母親が、第2回日本グランプリ自動車レース大会を見に、鈴鹿サーキットに連れていってくれたことでした。家にはドイツのオープンカーがあって、母親はそれを乗り回していましたしね。父親を亡くしてからは、週末は母と2人でほとんどドライブに出かけていました。六甲山? 六甲山は、ぼくが自分でバイクの免許を取ってからは庭みたいなものでしたよ(笑)。何にせよ、車好きの母親の影響は大きかったと思います。

―マツダの社員ドライバーとしてレースに挑戦するようになったのはなぜですか。

弟子入りした古我先生はホンダの関係の仕事をしていましたから、最初は、ホンダ関連のクラブに手伝いで入れてもらい、レースのことを学びました。18歳の時から4年間は、母親からの資金で、プライベートでレースをやっていたんです。22歳になったときに、マツダが国内レースをやり始めるにあたってドライバーを募集していたので、マツダオート東京に就職しました。当時、マツダではスポーツキットを売り出していて、その拡販のためにモータースポーツ相談室を開設した、ぼくはそこに配属されたわけです。当時、プライベートでレースをやるお客様を増やしていこうという方針があって、マツダのキットを使って早く走るレーサーが必要だったというわけですね。そこからマツダとのつきあいが始まりました。最初にル・マンに挑戦したのは1974年です。レーシングカーはプロトタイプのもので、シグマ・オートモーティブのシャシーにマツダが提供したロータリーエンジンを搭載したものでした。ル・マンの知識といえば、ただスティーブ・マックイーン主演の映画『栄光のル・マン』(1971年)だけで、ただ「ル・マンに出たい」という気持ちだけでしたね。

ロード・トゥー・ル・マン LMP-3

子どもたちにプレゼントするル・マン体験

―東日本大震災で被災した子どもたちの支援をされているとうかがいました。

震災があった翌年から、SOK(サポート・アワー・キッズ)というNPOを私の盟友だった秋沢さんが立ち上げて、被災した児童の自立支援活動をおこなっています。ぼくがやっているのは、毎年、ル・マンを中心として、10名の子どもたちをフランスに連れて行くプログラムです。子どもたちに車の魅力とはどんなものかを教えたいというのと、ル・マンの自動車レースを通してチームワークの大切さを伝えたいと思っているんです。10名の子どもたちは東北の学校を通じて募集され、彼らの旅行費用はすべてマツダ本社が負担します。ル・マンの時期は6月で、授業も休まなくてはいけませんから学校側の協力も必要です。この活動も、今年で10年になりますが、ぼくは続けたいと思っています。

子どもたちの中には、震災で親や家族を失った子どももいます。それは本当に不幸な、他の人たちが体験したことのない辛いことだけれども、いつまでも後ろ向きに考えずに、それをバネにして強くなっていかなくてはいけないと思うんです。またそれを強さに変えるきっかけになってほしいと思うし、幸い、子どもたちはみんなそういう方向に向かうことができています。プログラムでは、子どもたちの被災体験をフランスの小中学校で発表する場も設けられているんですが、聞いたら涙が出てくるような悲惨な体験の話もたくさんありました。どうやったらこの子たちが自信を持った大人になってくれるかと考えたら、海外に連れて行くこのプログラムしかないと思った。自分が生まれた東北の町しか知らなかった子どもが、フランスに行って、華やかなル・マンのレースを見たり、フランス人の家庭にホームステイをして、石造りの家で、朝起きてカフェオレとクロワッサンを食べて、そういう生活をしてみたら全然変わってくるわけですよ。異文化に触れることによって、彼らも、彼女たちも強くなっていくんです。

―子どもたちにとっては貴重な経験ですね。

貴重な経験ですし、2週間のフランス滞在によって、子どもたちがものすごく変わるんです。過酷なル・マンのレースを見て、かげで支えるチームワークを見て、特に昨年、一昨年はトヨタさんが勝っているから日の丸が揚がったわけですね、そんなゴールの感動的なシーンを目の前で見るわけですから。帰国の前に、フランス大使館で結果発表をするんですが、そのときには「自分たちが大人になって何をしたいか、何になりたいか」を、みんなが言えるようになっています。看護師になりたい、先生になりたい、エンジニアになりたいとかね。事務局では、プログラムに参加した子どもたちをその後もフォローしているのですが、実際にその道に進んだ子も多いようです。

―『フォードVSフェラーリ』は、寺田さんが長年活躍されたル・マンを舞台にしていますが、ご覧になっていかがでしたか。

いい映画だと思いましたよ。よく昔を再現していますし、走りも本物に近いような走りでした。それに脚本が大変よくできていましたね、メーカーの首脳陣と、レースチームのオーナーの葛藤ですとか。というのは自動車会社のトップの人たちは、自動車レースをあまり知らないわけです。レースっていうのは全員プロフェッショナルのレーシングチームで参加するのですが、トップはレースのことに関しては素人で、お金を出せば何でもできるのではないかというエゴ的な部分もあるし、そういう部分もよく描かれていて非常におもしろかったです。主人公のドライバーは、ものすごく短気で職人気質なんですが、そういう主人公が最後にチームワークに気付くわけです。そのラストがとても印象的ですし、派手なカーアクションみたいなものもいいけど、そういうヒューマニティな部分を感じていただけると嬉しいです。今まであったこの類の映画の中では一番良いんじゃないかな。あとは『栄光のル・マン』ぐらい。ぼくは試写会で見ただけだったので、もう一回劇場で見たいなと思っています。

寺田 陽次郎 (てらだ ようじろう)

1947年神戸市生まれ。1965年に、ホンダS600でレースデビュー。’69年、(株)マツダオート東京に入社。ロータリークーペ、カペラ、サバンナRX-3などを経て、’74年富士ツーリングチャンピオンに輝く。以後’76年まで富士ツーリストトロフィーレースで3年連続優勝を果たす。海外レースでも、スパ・フランコルシャン、デイトナ、ル・マンの世界3大24時間レースに日本人として最初に出場。ル・マンには、’74年以降本年まで4回のクラス優勝を含め29回出場。日本人としての最多参加記録を現在更新中。近年では「Mr.ル・マン」と呼ばれている。(株)マツダスピード退職後は、’97年(株)オートエクゼを創設し、モータースポーツ活動とマツダ車専用自動車部品の開発・販売に意欲的に取り組んでいる。2013年より東日本大震災被災児童支援プロジェクトSupport Our Kidsを行っており、12ヶ国の大使と連携を取り子供達の海外ホームステイ支援をしている。