2月号

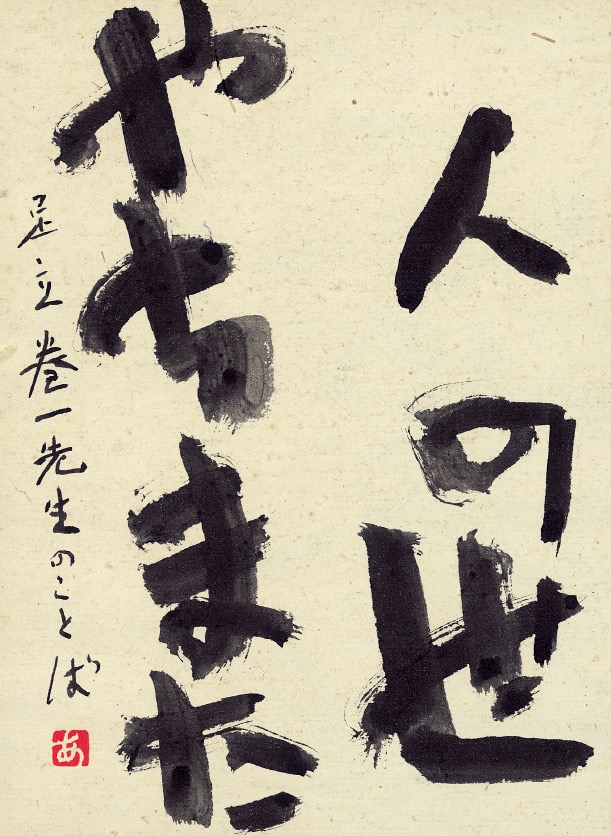

連載エッセイ/喫茶店の書斎から ㊺ 人の世

今村 欣史

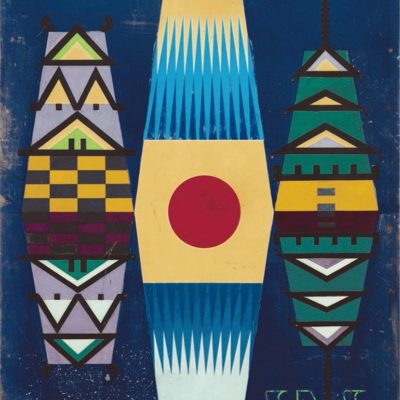

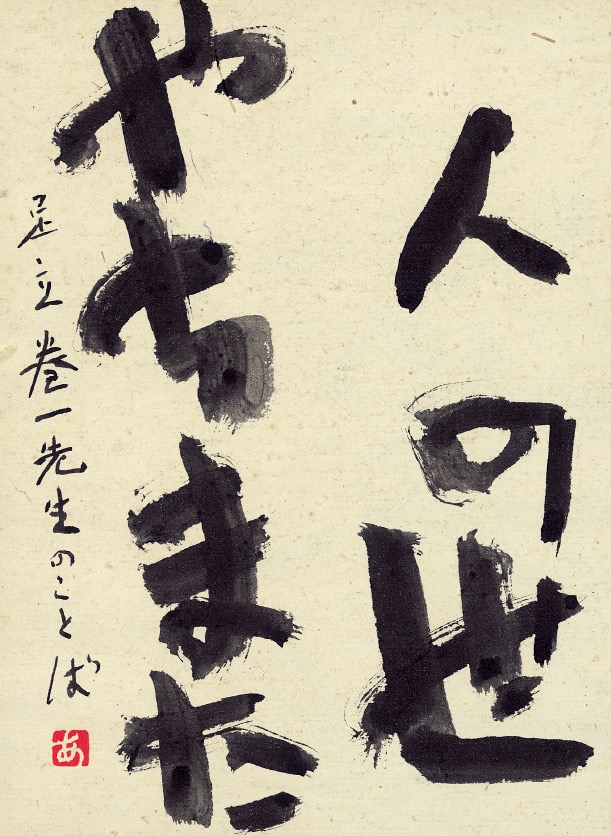

書 ・ 六車明峰

二月に刊行される拙著『完本・コーヒーカップの耳』(朝日新聞出版)の帯文を、作家で詩人のドリアン助川さんが提供して下さった。

人の世の味わい

そのすべてがここにある

だれもが精一杯に、

愛して、

泣いて、

生き抜いたのだと

こんなにいい推薦文をいただいて『完本・コーヒーカップの耳』は幸せなことである。

ところで、この文の冒頭である。

「人の世」とある。

これはなんとしたことか。偶然といえばあまりにも偶然。わたしが尊敬してやまない足立巻一先生が好んで色紙に書かれた言葉「人の世やちまた」に通じるではないか。

足立先生には『人の世やちまた』というタイトルの著書がある。だがその本の「あとがき」は、桑島玄二氏が書いている。その書き出し。

《このあとがきは、もとより足立巻一さんが書くはずのものであったが、悲しいことに入院先で急逝した。》

ということで、これが足立先生の最後の著書となった。

そこで「人の世やちまた」という言葉である。

これは、先生の一生をかけた著書、文部大臣芸術選奨を受けた『やちまた』からきていることはいうまでもない。国文学者本居宣長の一子、本居春庭の評伝文学であるが、その盲目の国文学者が著わしたものに『詞のやちまた』というのがあり、足立先生はそれについてこんなことを書き残しておられる。一九八二年に読売新聞に発表されたもの。

《「やちまた」とは、道がいくつにも分かれた所をいう。

『古事記』のニニギノミコトが天上から降臨する条に「天の八衢」と見える。本居宣長は『古事記伝』でこれを注して「ちまた」は道股の意とし、「方々へ分かれ行く岐の、幾つもあるを云ふ」と述べた。そして『万葉集』の用例をあげる。その一首はこうだ。

橘の蔭履む路の八衢に物をそ思ふ妹に逢はずして(巻二・一二五)

これはさまざまに思い乱れる恋のこころを歌いあげている。

こうした語義を踏まえ、宣長の長子春庭はその文法の研究書を『詞のやちまた』と題した。春庭は三十二歳のころに失明したが、妹と妻との助けで四十四歳のときにこの名著を成した。これに「やちまた」と命名したのは言葉を道になぞらえたからで、言葉は八方に分かれる道のようなものなので、その使い方をまちがえないようにこの本を書いた、というのである。

しかし、「やちまた」であるのは言葉だけではない。人生そのものが「やちまた」である。生きてゆくことはたえずいくつにも分かれた道の一つを選び、それを進めばまた「やちまた」に立たねばならぬ。「やちまた」の連続だ。人と人のつながりもいくつにも分かれながらつながっている。仏教の言葉の「縁」といってもいい。

そんな感慨を得、わたしは「やちまた」を関防印に刻み人生観の結語として「人の世やちまた」を自分の墓に彫りつけたのである。》

これは先生こそが苦難の人生を歩まれたことによって生まれた思想なのであろう。

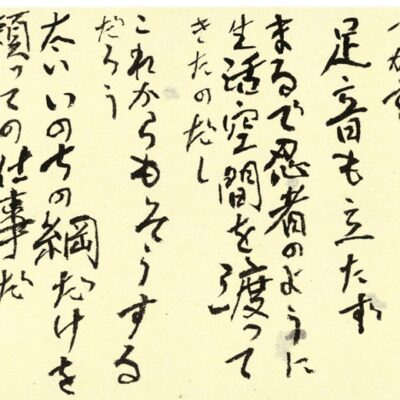

先生の父親は、当時の有力紙「二六新報」の論説員であり、夕刊主筆として活躍。だが、急性盲腸炎で若き日に急逝。その死亡記事が、生まれてわずか三か月の「足立巻一」の名前で掲載されている。その後、母親の再婚にともない、祖父母に育てられる。だがしかし漢学者の祖父には生活力がなく、

《わたしを連れて屋台店の牛めしを食わせ、門人の家を歴訪して食事をねだり、(略)そうしてある夕方わたしを袋町の銭湯につれてゆき、わたしの眼前で沈んで死んだ。》

(「わが心の自叙伝」より)。

まこと「人の世」というほかない。

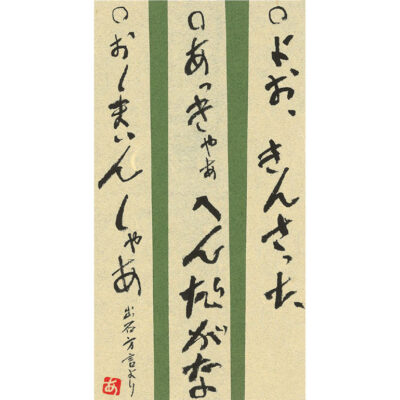

実は、足立先生の色紙額、うちの店「喫茶・輪」にも飾っていて、そこにはたっぷりとした墨で、

人の世

やちまた

と書かれている。

(実寸タテ15㎝ × ヨコ11㎝)

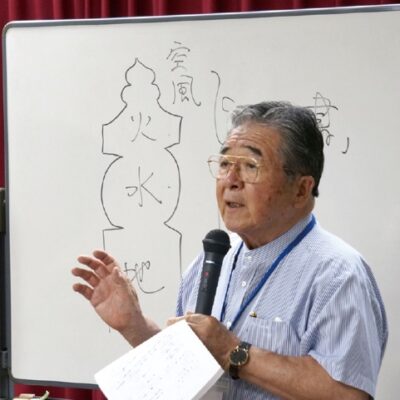

■六車明峰(むぐるま・めいほう)

一九五五年香川県生まれ。名筆研究会・編集人。「半どんの会」会計。こうべ芸文会員。神戸新聞明石文化教室講師。

■今村欣史(いまむら・きんじ)

一九四三年兵庫県生まれ。兵庫県現代詩協会会員。「半どんの会」会員。著書に『触媒のうた』―宮崎修二朗翁の文学史秘話―(神戸新聞総合出版センター)、『コーヒーカップの耳』(編集工房ノア)ほか。