8月号

連載エッセイ/喫茶店の書斎から③ ルイ・フィリップ

出石アカル

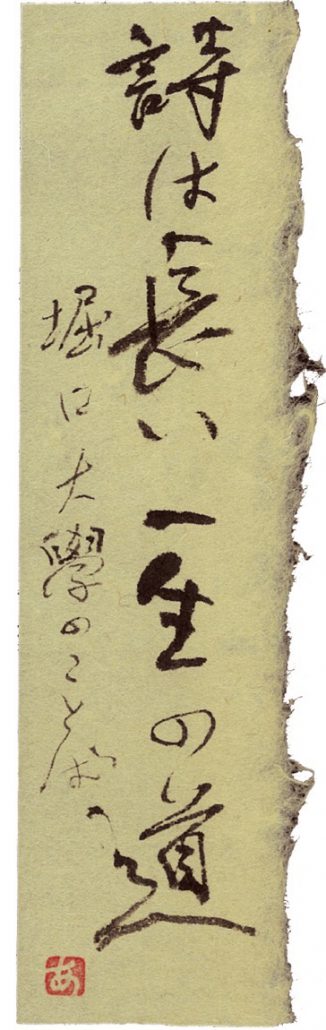

書 ・ 六車明峰

八月の声を聞くとわたしは、足立巻一(けんいち)先生のことを思い出さずにはおれない。思い出が強烈なのである。

先生についてはこれまで何度も書いてきたので詳細は省くが、わたしが尊敬してやまない神戸の詩人であり、作家でもあった人。

ご命日は、1985年8月14日。神戸市立中央市民病院で。その二日前の12日にあの日航ジャンボ機墜落事故が起こっている。先生は入院中のベッドで新聞の搭乗者名簿を見て「わたしの教え子が乗っていた」と悲しんでおられたと伝え聞いた。その教え子が誰なのか本当のところはわからないのだが、名簿の中には、わたしと同姓同名同年齢の人が載っていたのである。

話を転じる。

次に上げた拙い詩は、わたしが昔書いたものである。

産婦人科医院の

台所の黒板に

―エレナ・ガルシアさん魚嫌い―

と書いてある

どこの国の人なのだろう

スプーンもフォークも使わないんだって

日本にどれぐらいなのだろう

食事はほとんど残すんだって

日本の

下町の

産婦人科医院の

台所の黒板に

―エレナ・ガルシアさん魚嫌い―

と書いてある

(エレナ・ガルシアさん魚嫌い)

世の中から「屋」のつく店がほぼ消え去った。八百屋、魚屋、乾物屋、豆腐屋など。みんなスーパーに飲みこまれてしまった。あるいは薬局がドラッグストア、花屋がフラワーショップというようにカタカナになった。そして、酒屋、米屋なども都会からはどんどん姿を消している。

実はわたし、昔、米屋をしていた。しかし時代の流れで副業を始めた。倉庫を改造して家内に喫茶店をやらせたのである。ところがすぐに“軒先貸して母屋を取られる”仕儀となり、喫茶店が本業となった(これとて今では消えゆく運命となってしまっているが)。

先の詩は、昭和60年4月に神戸新聞の読者文芸欄に載ったもの。

得意先に小さな産婦人科医院があった。当時の米屋はお得意様から絶大な信用を得ていた。信じてもらえないだろうが、留守中でも勝手に厨房に入り、米櫃にお米を入れていたのである。この詩は、そんな時代に出来たもの。

選者の足立巻一先生が次のように選評された。

―「エレナ・ガルシアさん魚嫌い」は、尼崎の産婦人科医院の台所の黒板に書かれた文字からひとりの異邦人の像を端的に素描している。ルイ・フィリップの短編を読む味がある。―

ルイ・フィリップという名前が出てくる。当時のわたしは初めて聞く名前だった。気になりながらもその後読む機会がなかった。このほど、ある書物でこの名前に出合い、やっと読んでみる気になり、図書館からお借りしてきた。『フィリップ全集第一巻』、昭和4年発行の古い本である。もちろん旧字旧かな、二段組み400ページをはるかに超える大冊だ。わたしが読みたいのは、その中の「短篇物語集」。

ページを開いてみると訳者は堀口大學。余談だが、大學ならわたし、直筆のハガキを所有している。宮崎修二朗翁から託されたもの。「詩は長い一生の道」と端正なペン書きの一行が添えられている。

さてフィリップ。

1874年、フランスはセリイに生れる。父親は木靴職人というから庶民である。1909年に34歳の若さで亡くなっている。もう100年以上も昔の人だ。

「短篇物語集」には24篇が納められている。時代背景は古いが、時代を越えて人間の本質が鋭く描かれている。そして、そのどれもが省略の効いた余韻の残る作品だ。その昔、足立先生もこれらの小説を読んでおられたのだ。大學は次のように解説に書いている。

《(略)アンドレ・ジイドも云つているように、これ等のコントは、實に美事な出来榮えであつて、彼の作品の他のどれにも劣らない完成された妙味をもつてゐるのである。(略)》

今思うことは、足立先生のあの評は、暗にわたしに「フィリップをお読みなさい」との意味だったのだろう。お亡くなりになって31年。わたしはやっと宿題を果たした気分になっている。

■出石アカル(いずし・あかる)

一九四三年兵庫県生まれ。兵庫県現代詩協会会員。「半どんの会」会員。詩集「コーヒーカップの耳」(編集工房ノア刊)にて、二〇〇二年度第三十一回ブルーメール賞文学部門受賞。