2月号

早逝の女流作家 久坂葉子はとまらない|vol.7 飛び出した久坂葉子

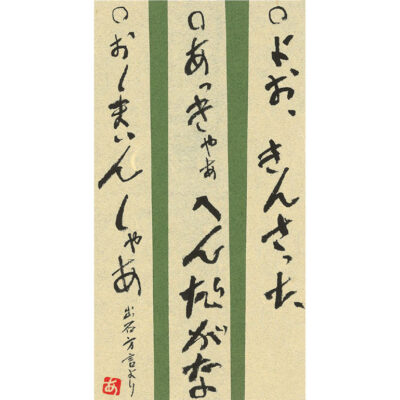

久坂葉子の写真の中で、私がいちばん好きなのは、白いブラウスにチェックのスカートをはき、陽ざしの中で両手を振りながら歩いてくる姿を写したものだ。背景には闇市らしいバラックが写っている。横に自筆で「街頭写真 元町 竹馬産業の店員」とある。

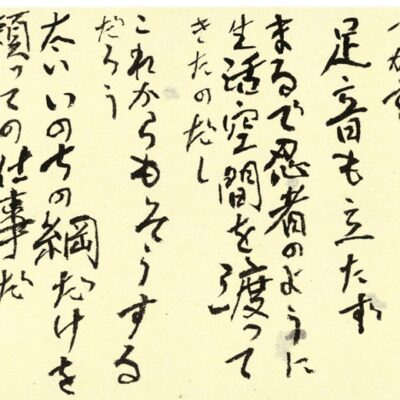

久坂葉子は男爵家の令嬢で、戦後、凋落したとはいえ、生活には何不自由なかったはずだ。それなのに、一九四八年、十七歳のときに彼女は羅紗問屋の竹馬産業に給仕として就職する。理由は「灰色の記憶」によれば、「未だ封建的な固いからをかぶっている家庭」から飛び出して、「自分の感情だけで自由奔放に生きていきたい」からだとある。また、自分を忙殺して、死の衝動を紛れさせようとしたともある。そのような自己本位な動機で働きに出て、まともに社会人として通用したのだろうか。

そのことが気になり、私は神戸に住んでいた一九八八年、当時、神戸市中央区元町三丁にあった「竹馬産業」を訪ね、久坂葉子のことを聞かせてほしいと頼んでみた。当時のことを知っているのは、社長秘書の川口晴氏くらいだろうということで、改めて手紙を書くと、川口氏が電話をくれ、自分は部署がちがったのでよく知らないが、彼女の上司だった女性を紹介しましょうと、佐藤(旧姓岩崎)睦子さんの連絡先を教えてくれた。

そこで佐藤さんに手紙を書き、電話で問い合わせると、次のように教えてくれた。

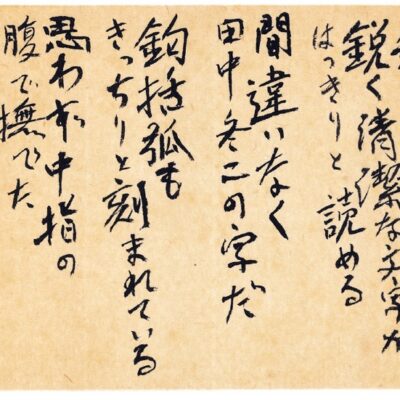

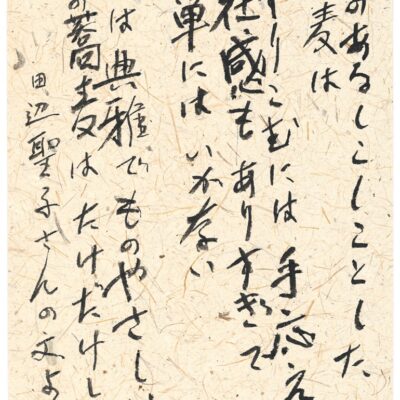

「あのころ、わたしたちは戦災に遭って生活もままならなかったけれど、裕福なはずの川崎家のお嬢さんがどうして、と驚きました。川崎さんは言葉遣いもていねいで、字も上手だし、来客の応対もできました。働きぶりはきさくで、用事を頼んでもいやな顔をせず、仕事も早いので、私には優秀なアシスタントでした」

佐藤さんによると、久坂葉子の働きぶりはきちんとしていて、欠勤や遅刻もなく、立派に社会人として通用したとのことだった。

久坂葉子は竹馬産業在職中にも自殺未遂をしているが、佐藤さんにはその記憶はなく、勤務中に久坂葉子が死のことを口にしたのは聞いたことがないとのことだった。

ひとしきり話したあと、自分よりもっと詳しい人がいるので紹介しますと、山手高女の一年先輩にあたる上野山(旧姓松山)とし子さんの連絡先を教えてくれた。

さっそく手紙を書き、福岡市在住の上野山さんが神戸に来る機会を捉えて、直接、お話をうかがった。竹馬産業への就職は、「灰色の記憶」では新聞広告を見てとなっているが、実際は上野山さんの父親が竹馬産業の重役で、その紹介というのが事実らしい。

上野山さんは久坂葉子が履歴書を持って彼女の父親を訪ねてきたときの写真を見せてくれ、「このとき、川崎さんは気がふさいでいるようすでした」と言った。庭に座って上目遣いにカメラを見る写真は、久坂葉子のアルバムにもあり、自筆で「何にうらみがある?」とコメントが添えられている。

「何にうらみがあったのかはわかりませんが、働きたいと思ったのは、やはり家が嫌いだったからだと思います。ご家族の上流意識がいやだと言ってましたから」

「では、久坂葉子自身には上流意識はなかったんでしょうか」

「自分が上流階級であるという意識は強く持っていたと思います。躾もきちんと受けているというプライドもありましたし」

当時、上野山さん自身も竹馬産業に勤めていて、部署はちがったが時期は重なっているとのことだ。そして、久坂葉子が仕事熱心だったことを重ねて強調した。上野山さんの父親の紹介で入社した義理もあって、仕事をおろそかにすることはなかったのだろうとのことだった。

上流階級のプライドを持ちながら、家族の上流意識を嫌悪し、社会に飛び出した久坂葉子の気持ちはよくわかる。彼女は竹馬産業以外でも、喫茶ガールや佃煮の行商などをして、社会に触れ合っている。苦労知らずで育ったにもかかわらず、十代半ばで一人前の働きをしたのは立派だが、イザとなれば帰るところの久坂葉子の場合は、立場のちがう者から見れば、所詮、お嬢様の気まぐれとも感じられただろう。

しかし、彼女は小説を書き、芥川賞の候補にもなって、ますます旧弊な家から飛び出し、自由になる。その自由が、最終的に彼女の死の願望の成就に結びつくのだから、運命とは皮肉としかいいようがない。

書き込み

「街頭写真 元町 竹馬産業の店員」

PROFILE

久坂部 羊 (くさかべ よう)

1955年大阪府生まれ。小説家・医師。大阪大学医学部卒業。外科医・麻酔科医として勤務したあと、在外公館の医務官として海外赴任。同人誌「VIKING」での活動を経て、2003年「廃用身」で作家デビュー。2014年小説「悪医」で第三回日本医療小説大賞受賞。近著に「寿命が尽きる2年前」「砂の宮殿」がある。