1月号

早逝の女流作家 久坂葉子はとまらない|vol.6 イジワルな海賊たち

「ドミノのお告げ」で芥川賞候補になったあと、久坂葉子が渾身の力を込めて書き上げたのが、原稿用紙約百九十枚の大作、「灰色の記憶」だった。

連載の第三回でも紹介した通り、この作品は久坂葉子が自らの来歴を回想する形で書いたものだが、「久坂葉子の誕生と死亡」には自作について、こう記している。

「自分の今までふんで来た道程を、忠実に文章に表現しようとするよりも、一人の女性の、幼年期から少女期から、成長していく様を描こうとしたのであった。富士氏からは、よい作品だと云われたが、V会では、綴り方教室だとやっつけられた」

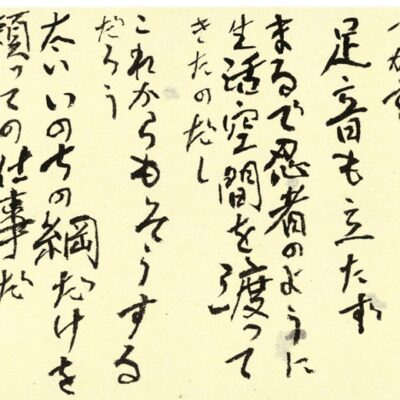

本人は女性の成長を描いたつもりだったが、この作品には死に惹かれる彼女の心情や、死に対する親近感が随所に表れている。プロローグにもいきなり、「私は、死という文字が私の頭にひらめいたのを見逃さなかった」とあるし、戦争中に空襲にさらされたとき感じたのも、恐怖ではなく「唯、私が死ぬ、私は死ぬ、という三四年前よりもっと具体的な、死に対する衝動であった」とある。

戦争が終わったあとも、虚無の思いからこう書く。

「私は何か欲しいものはないかと考えた。何もなかった。夕ぐれ、私は絶望と混迷と疲労とで家にかえった。その日から、私は死にたいという衝動的な欲望が連続して頭の中をからまわりした」

このあと、久坂葉子は十代半ばにして最初の自殺を試みる。失敗したあとも、「私はやはり死に度いと思っていた」と書き、自分を忙殺することで死の衝動を忘れるべく、羅紗問屋に給仕として働きだすが、姉が金持ちの青年紳士と結婚したのを機に、「衝動的に、私は死への誘惑を感じ」、親しくしていた未亡人に、「おばさん、私は又死にたくなっちゃった。何もかもいや。(略)死んじまう。さっぱりするわ」と告げ、さらに「死ぬ動機だって一言で云いあらわせてよ。死にたいから死ぬの。何故って?理屈づけられないわ。生理的よ。衝動的よ」と言ったあと、睡眠薬で自殺を図る。しかし、このときは、幸い未亡人の機転で未遂に終わる。

そして、エピローグでは死なないでいる自分についてこう書く。

「鮮明に今の私に過去の私が連結したならば、私は容易に死ぬことが可能であるように解釈していたのだ。運命的な死期が近よって来て、いきなり又急回転して遠ざかってしまったのに違いない」

「灰色の記憶」はVIKINGの26号と27号に分けて掲載された。26号の例会記によると、「生活意欲の強力さだ」とか「今までで一番いい」などの評価もあるものの、「こんな作品を書く必然勢(ママ)ありや」「苦心したあと見えない」「女性芸術の限界が見えた感じ」などの酷評が続き、小島輝正が「このままでは作文が上手というだけに終わらないかと心配」と発言している。これが先に引用した「綴り方教室」発言で、久坂葉子はよほど傷ついたらしく、27号例会で、改めて小島に、「この前綴り方教室や云われましたけどそれはどういういみでしょうか?」と問い質している。しかし、小島はこのとき例会記の記録者であったため、「記録することと考え、話すことは全く異質な行為である」として、答えから逃げている。小島にかぎらず、当時、三十代の大学教師や医者が多かった同人たちは、十九歳の久坂葉子を軽く扱う雰囲気が濃厚だった。富士正晴だけは一貫して擁護的だったが、久坂葉子は例会での不評に失望し、この号でVIKINGの同人をいったんやめている。

「灰色の記憶」が例会で不評だった理由は、彼女が上流階級の暮らしをあまりに無防備に書いたことへの反発と、作者が「死にたい」と繰り返し書きながら、未だ死なずにいることへの根本的な疑問ではなかったか。死ぬ死ぬと言いながら死なないのは、甘ったれた人騒がせといわれても仕方がない。それがVIKING同人たちのある意味、意地の悪い批評につながったのではないか。

しかし、彼女の「死にたい」という衝動は、ただの甘えではなかったことが、一年八ヵ月後に証明されることになる。

VIKING12号例会

後列右より庄野潤三、島尾敏雄、

四人おいて久坂葉子、中央に富士正晴

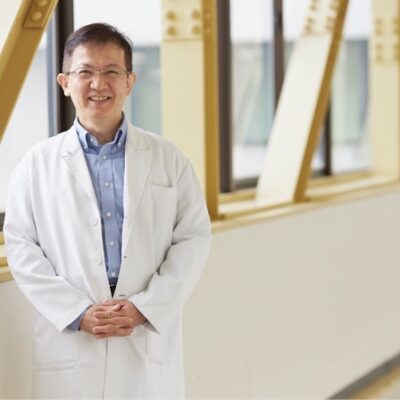

PROFILE

久坂部 羊 (くさかべ よう)

1955年大阪府生まれ。小説家・医師。大阪大学医学部卒業。外科医・麻酔科医として勤務したあと、在外公館の医務官として海外赴任。同人誌「VIKING」での活動を経て、2003年「廃用身」で作家デビュー。2014年小説「悪医」で第三回日本医療小説大賞受賞。近著に「寿命が尽きる2年前」「砂の宮殿」がある。