3月号

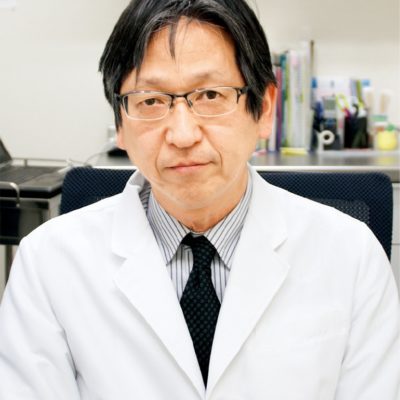

どれだけ惚れて、死んでいけるかじゃないの? 映画監督 三島 有紀子 さん

大人の恋愛をセンセーショナルな描写で描いた島本理生の小説『Red』。映画化に挑んだ三島有紀子監督に、作品への想い、生きづらさに悩む現代女性たちへのメッセージを伺った。

「自分が我慢して頑張ればうまくいくって思ってた」

―三島監督は、神戸と縁があるとか。

生まれは大阪ですが、神戸女学院大学に通っていたので馴染み深いです。映画『繕い裁つ人』(15年)は神戸が舞台でしたし、大学の時に初めて自主映画を撮ったのも神戸で、とても思い入れがあります。あとは、父が神戸のテーラーでスーツを仕立てていたのが子供心に印象に残っていて。その方がいつも家に持って来てくださる色んな舶来の生地と「ケーニヒス・クローネ」のお菓子が、私の中の「神戸」でしたね(笑)。

―『Red』は、優しい夫やかわいい娘に囲まれて何不自由ない生活を送る主人公・塔子が、かつて愛した鞍田と再会し…という大人のラブストーリーですね。でも甘くはない(笑)。

世間の価値観を守って「自分の感情を抑え込んで頑張っている」塔子が、自身の心の中の〝本質〟を見つけるまでを描きたいと思いました。「妻」や「母親」として正しくあろうとする「塔子」は、現代にたくさんいると思います。「まだ子供が小さいから」「自分が我慢すれば丸く収まる」とすべて自分のなかに「仕舞ってしまう」。日本の女性の場合は特にそういう方が多いのではないでしょうか。

―同じ女性の立場で見ると、夫・真の、悪意のない言葉への小さな苛立ちとか、思わず頷ける場面がありました。

真も決して悪い人ではなくて。むしろ良識のある「いい夫」です。問題は二人のずれで、育った環境の違いや向きあう時間のなさとか。事実、誰かと向き合う行為は怖いことでもありますしね。

―夫婦のありかたについても考えさせられます。男性が見ると、妻の本音を知ってショックかもしれません。

いや、むしろ、奥さんや彼女、娘さんが何を考えたり感じたりして生きているかを知っていただきたい。もっと多面的に人間を見れば、その人自身を深く愛せると思いますし。でも女性同士で見ていただく方がトークは盛り上がるかもしれませんね(笑)。

―世間では「Me Too」運動はじめ女性が声を上げ始めていますが、実生活では見えない塀を自分で作って生きている気がします。

本当にそうです。100年前にイプセンが『人形の家』を書いた時代から、女性が「〝母〟〝妻〟の役割に縛られて生きている」ことは変わっていない。小説の台詞で、映画でも使ったのですが、「男の人は、千年経っても、男じゃないですか」とあります。1000年ですよ。ただ最近は、男性も男性であることに息苦しいと感じる声も出てきているので、そろそろ、「女性だから」「男性だから」という考え方のハードルが下がったらいいなと思いますね。

「人はいつも、自分の内側に潜んでいるものを目覚めさせてくれる、誰かを探し求めているのではないか」

―鞍田との再会で、塔子が変わっていく様子が印象的でした。

決して新しいものではなく、塔子の中にもともとあって潜んでいたいろんな面がひとつひとつ浮かびあがってくる感じです。毎日誰かの目に映る自分ばかり意識していると、自分自身が何が好きだったかさえ見えなくなる。結果、好きな服すら着ることが出来ていない。塔子の場合は、鞍田がぶつかってきたことで、はじめてもがきはじめます。

―「自分を目覚めさせてくれる存在」ですね。

それは恋愛に限らず友達でも、深い関係とはそういうものだと思います。仕事も本気でやっていれば、自分の知らない自分が出てくる。思わず声を荒げてしまうことも。でも、それは本気の瞬間だと思うんです。「むき出しになる」という言い方を私はします。もちろん、自分の本質の汚い部分は知りたくないという方もいるでしょう。でも自分を極力知っている方が人生の選択ができると思いながら、「塔子」を撮っていました。

―監督自身、塔子に共感する部分はありますか。

私は共感というよりは、寄り添っていた感覚かな。塔子をみるときは鞍田になり、鞍田を見るときは塔子になって、どこか孤独な二人が肩を寄せあってつながるところがあればいいと思いながら撮っていました。

―登場人物への愛を感じます。

脚本を書くときも撮るときも、例えば塔子という人生の馬車に自分が乗り込むというイメージですね。準備の期間から撮影中もずっと塔子になって日記を書いたり。見えている部分だけじゃなくて、「塔子が16歳の時はどういうことがあったんだろう?」とか、役者さんだけでなく、スタッフとも延々そんな話をしながら制作していました。登場人物の持ち物まで含めてその人の人生に付き合っている感じ。それがおもしろいんです。

―鞍田の愛読書が、谷崎潤一郎の『陰翳礼讃』だったのにはこだわりがありますか。

『陰翳礼讃』はもともと私が好きでした。日本建築の美について綴られた本で、その中で谷崎さんが「暗闇にほのかに灯る明かりが何かを照らすときにこそ美しさがある」と書いています。まさに塔子の人生です。ずっと暗闇の中で苦しみもがいている。でも人生の中で一瞬光がみえる瞬間は誰にでもあるはず。そして、自分自身が自分の内側をしっかり見つめて、こう生きると決めた瞬間はおそらく人生の中でその人が一番美しい瞬間であるなと考えたりもしました。

―劇中歌「Hallelujah」は歌詞が聖書からの引用で、二人が罪深い存在であるように感じさせられました。

不倫はもちろんよくない。そもそも誰かを傷つける行為が罪ですよね。でも、もっと言えば、生きていること自体が罪かもしれない。人間はいつも正しい選択をして生きているわけじゃない。失敗したり、どうしようもなく誤った選択をしてしまう瞬間もある。でもそうして、もがいて生きている瞬間こそに祝福あれ、「ハレルヤ」と言いたくてこの曲を選びました。

―とても女学院的です(笑)。ところで監督は今、恋愛されていますか。

それはどうでしょう(笑)。でも劇中の余さんの台詞で「どれだけ惚れて、死んでいけるかじゃないの?」ってありますけど、「惚れる」ってことを私はとても大切にしてはいます。男性に対しても友達、人、仕事に対しても。実は、この言葉は20年くらい前に、30歳年上の尊敬する先輩に言われたんです。ワインを飲みながら。

―素敵なお話です。是非いつか、そんなかっこいい大人世代の恋愛映画も見てみたいです。

それは興味があります。いつか撮ってみたいですね。

©2020『Red』製作委員会

STORY

大雪の夜、車を走らせる男と女。先が見えない一夜の道行きは、ふたりの関係そのものだった。平凡な結婚、可愛い娘、“何も問題のない生活”を過ごしていた、はずだった村主塔子。10年ぶりに、かつて愛した男・鞍田秋彦に再会する。鞍田は、ずっと行き場のなかった塔子の気持ちを、少しずつ、少しずつほどいていく…。しかし、鞍田には“秘密”があった。現在と過去が交錯しながら向かう先の、誰も想像しなかった彼女の決断”とは―。

【公開日】2020年2月21日 梅田ブルク7他全国公開 【レイティング】R-15 【公式サイトURL】https://redmovie.jp/

【制作国】日本 【配給】日活 【上映時間】123分 【製作年】2019

【監督】三島有紀子 【出演】(主演フラグ)夏帆、妻夫木聡、柄本佑、間宮祥太朗

三島有紀子 (みしまゆきこ)

大阪市出身。神戸女学院大学卒業後NHK入局。「NHKスペシャル」などドキュメンタリー作品を企画・監督していたが、劇映画を撮るために退局。『幼な子われらに生まれ』(17)で、第41回モントリオール世界映画祭審査員特別大賞、第42回報知映画賞監督賞、第41回山路ふみ子映画賞を受賞。他監督作品に『しあわせのパン』(12)、『繕い裁つ人』(15)、『少女』(16)などがあり、各国の映画祭への招待や韓国・台湾での劇場公開も果たしている。