1月号

連載エッセイ/喫茶店の書斎から80 虚子の署名

一年間かけて大長編小説『徳川家康』(山岡荘八著)全26巻を読み切ったのは昨年春のこと。

といっても家康を読んだのは初めてではない。

「喫茶輪」の常連さんに、ある食品会社の営業部長さんがおられた。その人が、

「朝礼の時の若い社員への訓示に本から得たネタを話すことが多いんやけど」とおっしゃる。そこでわたしは、昔読んだ『徳川家康』全巻を呈上した。彼は喜んで持ち帰った。

ところが次回来店時に、

「マスター、あの本、読めんかったわ」と。

触ったらボロボロとくずれてしまったというのだ。そういえばダンボール箱に詰めたまま、何十年も西日が当たる部屋に置いていたので酸化が進んでいたというわけだ。

それはわたしがまだ独身の若き日に読んだものだった。新しい巻が出るのを待ちかねてむさぼり読んだ。

それをまた読んでみたくなり、文庫本を一冊ずつ借りて読み進んだ。図書館まで往復4キロ。徒歩で通って、それが健康法でもあった。

読み切った時に、もう今後長編小説は読むまいと思った。読み疲れしたのだ。ところがまた今、性懲りもなく長い小説を読み始めてしまった。

司馬遼太郎さんの『坂の上の雲』だ。

司馬さんの代表作はほとんど読ませてもらっていて、この本も以前に読み始めたことがあり、その時に全8巻、購入してある。しかしなぜか途中で挫折してしまっていた。いつも何冊かの本を併読しているので、別の本に集中して離れてしまい、そのままになったのかもしれない。

でも今回再挑戦。読み切りたいと思っている。

余談だが、著者の司馬遼太郎さんとは一度顔を合わせたことがある。いや、言葉を交わしたというわけではない。神戸の詩人で評伝作家でもあった足立巻一氏の葬儀が行われた須磨寺でのこと。

司馬氏は葬儀委員長だった。その時、会葬者の一人一人にていねいに挨拶しておられ、わたしにもあの白髪の頭を下げてくださったのだった。

今、第一巻を読み終えたところだが、登場人物に俳人高浜虚子がある。主人公の一人、正岡子規に師事しその晩年に寄り添う。

こんな場面がある。

《この夏、高浜清(俳号・虚子)は、松山中学に入ってまだ数カ月にしかならない少年であった。

少年たちは英雄が好きで真之のうわさをあたかも古英雄の逸話でもきくようにきいた。

とくに、虚子にとっては真之という存在は他人のようにはおもわれない。

が、虚子自身は真之とゆききがあったわけではない。》

ここに出て来る真之はこの物語の三人の主人公、の一人である。あと二人は、真之の兄、秋山好古と真之の友人、正岡子規だ。

ここでわたしはこの小説の解説をしようとは思わない。

高浜虚子についてである。といっても虚子の俳句を論じるわけでもなく、そんな力はわたしにはない。

実は、わたしは虚子の直筆ハガキを所持しているのだ。兵庫県文化の恩人ともいえる宮崎修二朗翁から託されたもの。

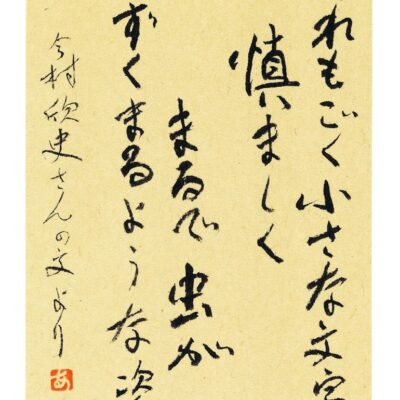

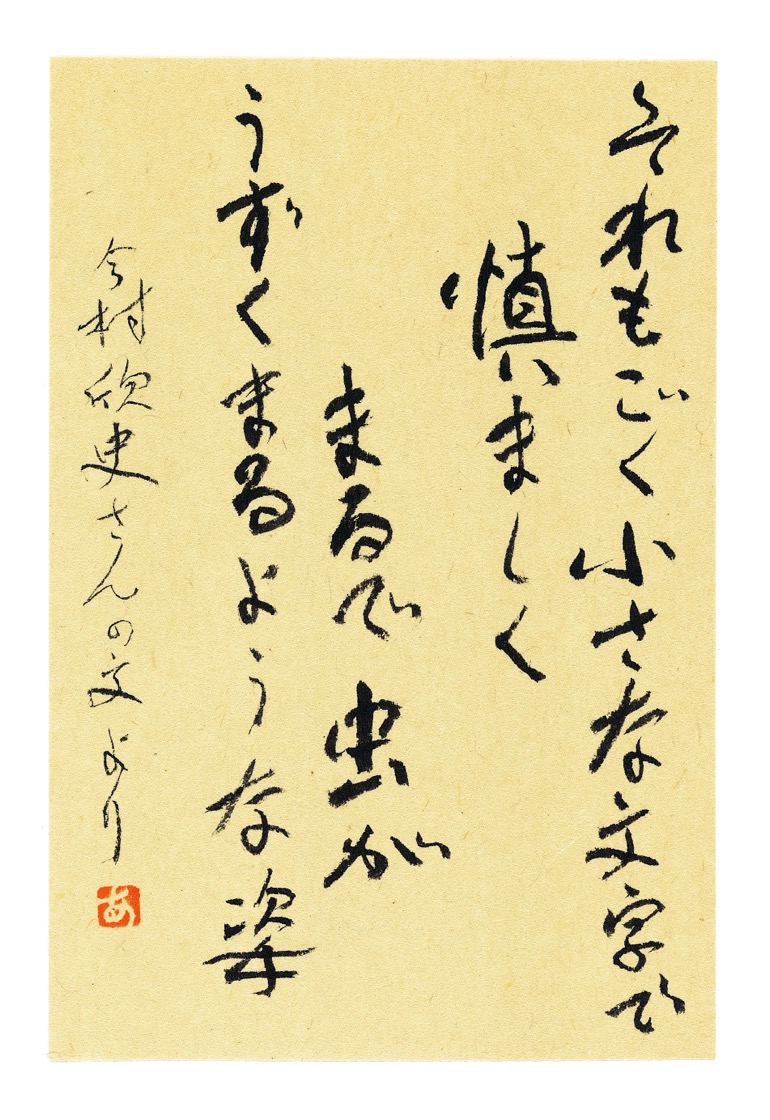

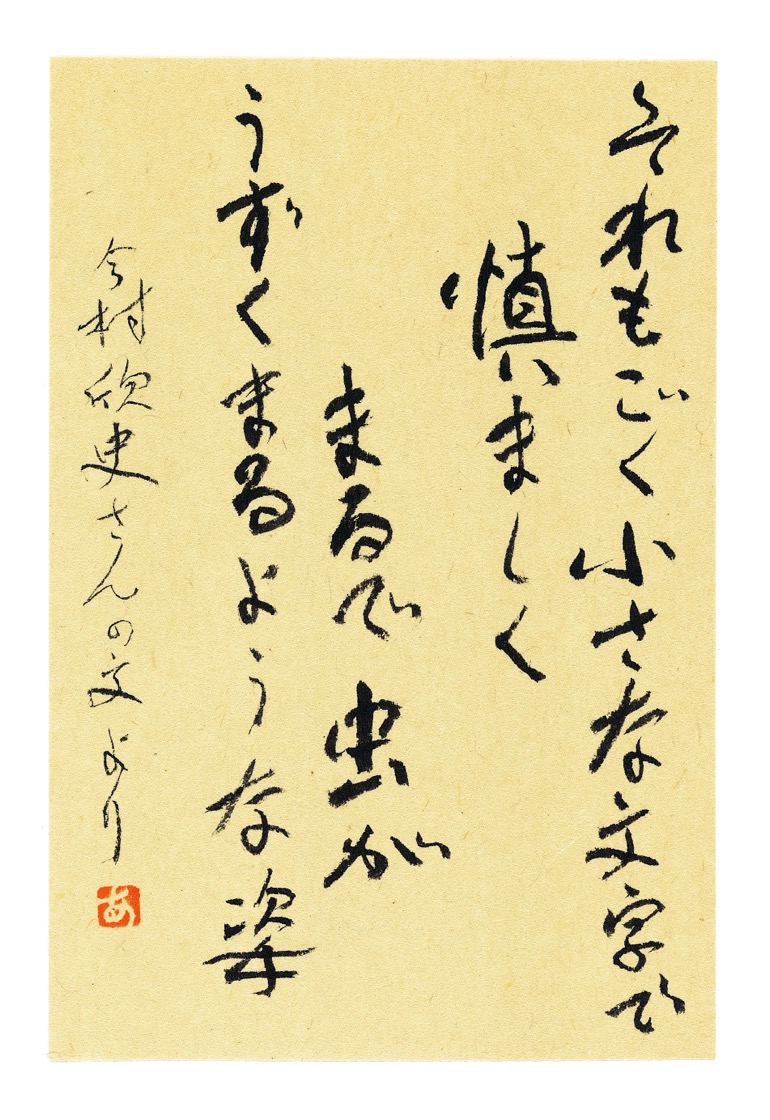

そのハガキの裏面に虚子の署名がある。通信文はなく、「虚子」とのみ。それもごく小さな文字で慎ましく、まるで虫がうずくまるような姿。虚子は頑なだったという説もあるが、この署名を見ると、顕示欲のない好もしい人物のようにわたしには思えるのだが。

発信地は鎌倉市。昭和30年1月4日消印の往復ハガキである。

察するにこのハガキは、ある文学ファンが虚子宛にサインを求めたものであろう。その返信ハガキというわけだ。

「喫茶輪」にはこのような有名文人からのハガキが100通以上もある。

わたしは2年ほど前にテレビ番組「なんでも鑑定団」にこれを応募したことがあった。しかし反応なく、その後忘れてしまっていた。ところがこのほど、東京の番組スタッフから電話があった。「まだ決まったわけではありませんが、事情を聞かせてください」と。さてどうなるか。

(実寸タテ15㎝ × ヨコ10㎝)

六車明峰(むぐるま・めいほう)

一九五五年香川県生まれ。名筆研究会・編集人。「半どんの会」会計。こうべ芸文会員。神戸新聞明石文化教室講師。

今村欣史(いまむら・きんじ)

一九四三年兵庫県生まれ。兵庫県現代詩協会会員。「半どんの会」会員。西宮芸術文化協会会員。著書に『触媒のうた』―宮崎修二朗翁の文学史秘話―(神戸新聞総合出版センター)、『コーヒーカップの耳』(編集工房ノア)、『完本 コーヒーカップの耳』(朝日新聞出版)ほか。