6月号

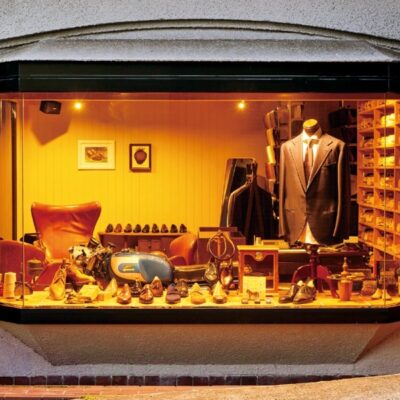

連載エッセイ/喫茶店の書斎から73 田辺聖子さんの異人館

好きな作家の一人に西宮在住の小川洋子さんがある。

中でも『博士の愛した数式』(第55回読売文学賞、第1回本屋大賞など受賞)は最も好きな小説だ。これはわたしが数学が好きということもある。といっても、わたしの数学は中学生程度のごく初歩的なものではあるが。

その小川さんの『小川洋子対話集』(2007年・幻冬舎刊)を読んでいて、アッと思った。対話のお相手、田辺聖子さんの話。

《おっちゃんの家のある神戸の荒田町はゴチャゴチャした下町で、子どもも多かったから、私、仕事場を別に持とうと思って探したの。そうしたら、知ってる人が、「山坂を登り降りするのはかなわんというので売りたがってる家がある。だいぶ傷んでるし値段も安くていいという話だから、どうですか」と勧めてくれて、見に行ったの。おっちゃんは、最初「あんな山坂上がり降りする所はかなわん」と怒っていたんですよ。でも、家からの見晴らしがよかったので、大工さんも入ってきれいになったら、すてきな家になって。子どもたちが喜んじゃって。》

これに小川さんが訊いている。

「どうして手放されたんですか。」

その答え。

「空き巣が入ったの。昼間誰もいなかったり、夜、灯がついていなかったりすることが多くてね。それでおっちゃんが嫌がりだして。」

やっぱりそうだったんだ、と思った。

拙著『触媒のうた』(神戸新聞総合出版センター刊)にこの話を書いたのだが、少し疑問が残っている箇所があった。「田辺聖子さん」の章である。

宮崎修二朗翁の話として、「(聖子さんに)異人館をお世話したのは僕なんです」というところ。

この章を書くために取材で訪れた神戸文学館で調べていて出合ったのが、産経新聞、石野伸子記者の次の記事。田辺さんの談話である。

「私は結婚のはじめ、諏訪山の異人館に住んでいた。夫は異人館で私を釣ったといってもよい。大家族の中へいっぺんに抛りこんだらビックリしよるやろ、だんだんにならして、という意図があったのかもしれない。」

リアリティーのある文章である。

だけどわたしはあれ?と思った。そんな馬鹿な、と。

『触媒のうた』にも書いたが、これは確認しなくちゃと宮崎翁に質してみた。すると、

「だってぼく、そのころまだカモカのおっちゃんとはそれほど親しくはなってなかったんですよ」

で、わたしは次のように書いた。

《もうずいぶん昔のことで、今では確たる証拠もないのであろう。しかし、宮崎翁がこの異人館をお世話なさったのは間違いのないところ。》

少しぼかして書いたわけである。

続けて翁はこう話された。

「ぼくの知り合いでドイツ人の未亡人にお願いしてお世話しました。しかしね、田辺さんはここに常時住んでおられたわけではないから、留守中に若い連中が入り込んで寝泊まりされたりということがありました」

小川洋子さんと田辺さんとの話に戻る。

「知ってる人が勧めてくれて」とある。その「知ってる人」とは間違いなく宮崎翁なのだ。宮崎翁が直接田辺さんに勧めたのだ。カモカのおっちゃんの“釣りの餌”ではなかったのである。宮崎翁の話に少しでも疑いを持ったわたしが恥ずかしい。ここは聖子さんの記憶違い、というより創作なのだろう。作家さんですからね。

そういえばわたしは、翁の話として、こうも書いている。

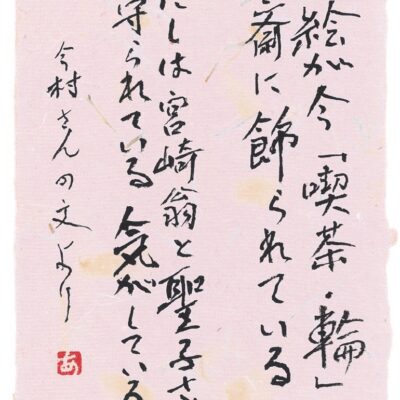

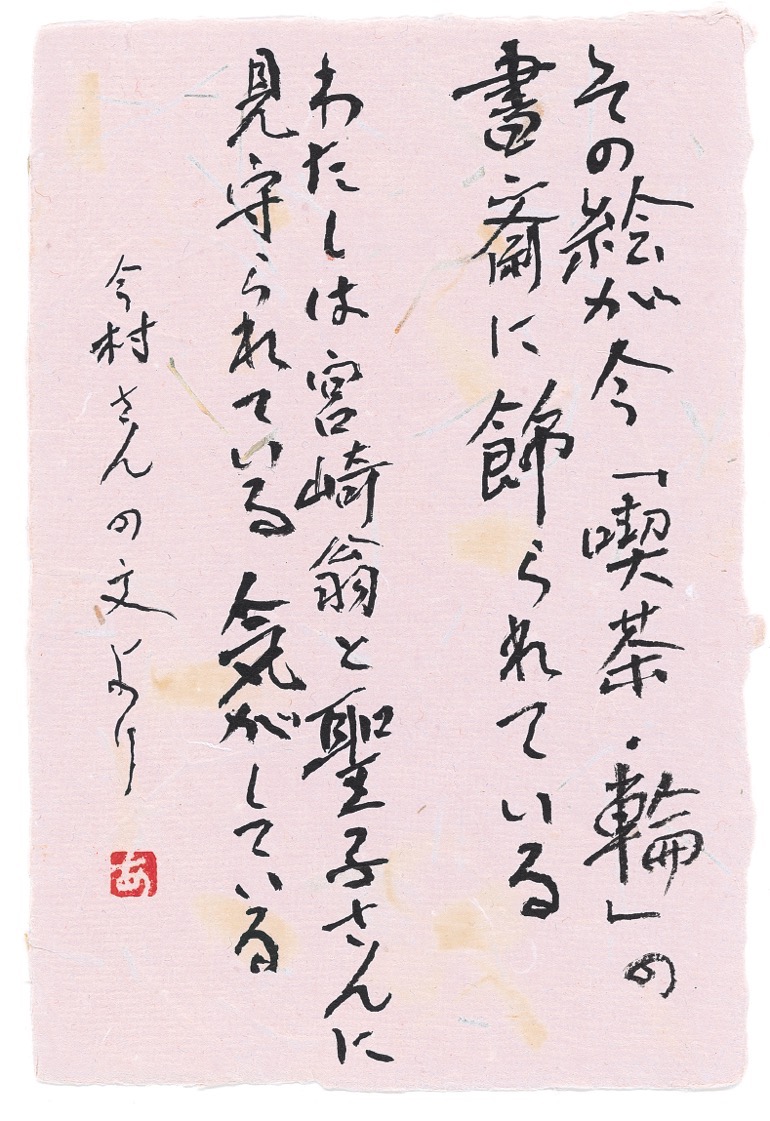

「ぼく、そのお世話をした時に、田辺さんから記念の絵を戴きました。彼女が描いた異人館のスケッチ画です」

その絵、後に翁からわたしに贈られました。『触媒のうた』を書き上げたご褒美として。

鉛筆での素描に、青・緑・茶の三色がササっと水彩で刷かれている。ローマ字でSeikoとサインがあり、昭和41年5月8日の日付。ということは「感傷旅行」で芥川賞を受けた2年後、38歳の作だ。聖子さん、いよいよ大きく羽ばたき始めたころの絵である。

その絵が今、「喫茶・輪」の書斎に飾られている。わたしは宮崎翁と聖子さんに見守られている気がしている。贅沢なことだ。

■六車明峰(むぐるま・めいほう)

一九五五年香川県生まれ。名筆研究会・編集人。「半どんの会」会計。こうべ芸文会員。神戸新聞明石文化教室講師。

■今村欣史(いまむら・きんじ)

一九四三年兵庫県生まれ。兵庫県現代詩協会会員。「半どんの会」会員。西宮芸術文化協会会員。著書に『触媒のうた』―宮崎修二朗翁の文学史秘話―(神戸新聞総合出版センター)、『コーヒーカップの耳』(編集工房ノア)、『完本 コーヒーカップの耳』(朝日新聞出版)ほか。