11月号

触媒のうた 21

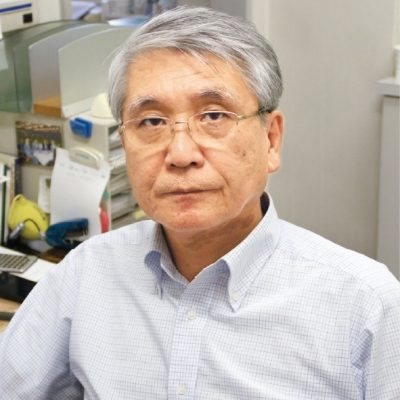

―宮崎修二朗翁の話をもとに―

出石アカル

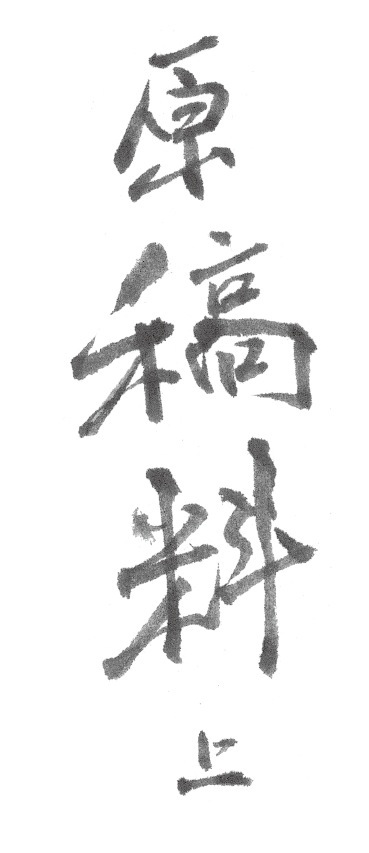

題字 ・ 六車明峰

宮崎翁、大阪の国際新聞時代の話である。

「華僑の経営するその新聞の記者のレベルは高かったです。そのころの同僚の多くは、後にみな他の新聞社などに移って出世しておられます。でもうちの会社は貧乏でね」

ここで翁は記者としての力をつけられるのだが、当然苦労もしておられる。

「白川渥さんの『落雪』という小説を「文藝春秋」で読んで、地元にもいい作家がおられるんだと思いました」

白川渥といえば戦前戦後、神戸に住んだ作家で、その文学碑が加東市の播磨中央公園に、足立巻一先生、竹中郁さんのと並んで建っている。散歩道を隔てて富田砕花翁の大きな文学碑もあって、わたしは七年前の平成十七年秋、宮崎翁と共に訪れたのだった。

「それで僕、そのころに住んでおられた曾和町に会いに行きました。貧乏な新聞社の記者だと自己紹介してね、実は原稿料がお支払いできませんので、談話筆記にして下さいとお願いしました」

若き日の翁、苦労されたのだ。ご自分の給料もまともに出なかったという。

「そうして出た新聞の記事を白川さんが読まれて、お世辞でしょうが『新聞記者というのは文章が上手いんだねえ!』と褒めて下さったのを忘れません。それで僕、自信がついて、それから間もなく竹中郁さんにも同じようにお話をお聞きしました。『ペンで立つ者はペンだけじゃあダメなんだ。絵にも親しまなけりゃいけない、音楽も解らなきゃいけない』などと、ジャン・コクトーの話を絡めながら話して下さいました。それを談話筆記の記事にしたわけです」

ところが、

「後に僕の耳に聞こえて来たのが、ある集まりの席で竹中さんが、『宮崎というのはけしからん』とおっしゃったと。談話筆記であろうが何であろうが、お金を払うのが新聞社だろう、と。まあ、竹中さんも国際新聞が貧乏なのは知っておられたでしょう。けれども新聞社には、詩人というものに対して尊敬の念を持ってもらいたいということをおっしゃりたかったのだと思います。本当は僕を責めるんじゃなく。しかし、みんなの前で、『なんでもタダであってはいけない』とおっしゃったんですね。これは当然なんです。けど僕、若かったから、それを人づてに聞いてカーッ!と来てね、もうあいつに会っても二度ともの言わんと心に決め、それから十何年お会いしても知らん顔してました。いわば敵意を持って接してました。いや、竹中さんがおっしゃるのが当たり前なんですよ。今ならその真意も解ります。もっともっと早くからちゃんとしたお付き合いが出来ていれば、色んなお話を聞けて勉強になったんですけどね。僕の若さと僻みがそうさせませんでした」

お聞きしていても辛い話である。けど翁にもプライドがおありだったんでしょう。それが空白の十何年間。しかし後には書簡の交換などもなさっている。

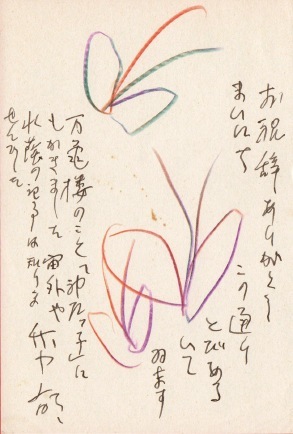

ちなみにわたし、竹中さんの色鉛筆を使った宮崎翁宛のハガキ数葉、翁より託されています。中に本誌「KOBECCO」に関するハガキもある。―万亀楼のこと「神戸っ子」にもかきました 宙外や水蔭の記事は知りませんでした―そういえば竹中さんの絶筆は「KOBECCO」昭和57年3月号に発表されたエッセー「老友」だった。

「僕の家の近くに杉山平一さんが住んでおられて、同じようにお話をお聞きして記事にさせて頂いてました。何かあると杉山さんとこに行くんです。ところが杉山さんは、夜遅くでも嫌な顔ひとつせずに会って下さいました。そのころの杉山さんは父親が経営しご自分が専務をされていた会社のこと(後に倒産)もあって随分多忙だったと思います。けど居留守をお使いになることもなくてね。胸の内で『杉山さん、すみません』と手を合わせながら、いつか原稿料が払えるようになったら、と心に誓っていました。後に太宰治が死んだ時に、上司に泣くように頼んで杉山さんのために原稿料を出してもらいました」

一昨年の夏わたし、宮崎翁のご案内で杉山平一さんの旧居のあたりを探索しました。翁、「すっかり変わってしまって…」と高級住宅街の中をうろうろし、やっと、「ここです」とたどり着き、写真に撮ったりしたのでした。

しかし残念ながら杉山さんは今年五月、97歳で急逝された。最後の詩集『希望』が現代詩人賞を受けられることが決まっており、東京での授賞式に出かけるのを楽しみにされていた矢先だった。

思い起こせば、昨年秋、私の店「喫茶・輪」で催した「詩書展」に、ご息女の初美さんに付き添われてお越し頂いたのがお会いした最後になった。その時のことは、この連載の第10囘「関西探偵作家クラブ」に書いた。 つづく

加東市に建つ白川渥の文学碑(真ん中)

竹中郁が宮崎翁に宛てた葉書

■出石アカル(いずし・あかる)

一九四三年兵庫県生まれ。「風媒花」「火曜日」同人。兵庫県現代詩協会会員。詩集「コーヒーカップの耳」(編集工房ノア刊)にて、二〇〇二年度第三十一回ブルーメール賞文学部門受賞。喫茶店《輪》のマスター。