10月号

「六甲山の散策が刺激に。自然や風景の息遣いを描きたい」

画家 植田 真さん

神戸へ移住し10年目を迎える画家の植田さんは、装画や挿絵など多く手がけるイラストレーターでもあり、日本絵本賞を受賞した『マーガレットとクリスマスのおくりもの』をはじめ、オリジナル作品を手がける絵本作家でもあります。歴史ある絵本原画コンクール「ブラチスラバ世界絵本原画展」2021年日本代表15人のひとりに選出されました。その出品作『りすとかえるとかぜのうた』と、最新刊の『りすとかえるのあめのたび』(BL出版)は、森や川のきらめき、主人公の動物たちのささやかな冒険が美しい水彩画で描かれた、心の友にしたくなる絵本です。

今回は、植田さんのアトリエを訪問し、画家や絵本作家活動の礎となる自然の中での原体験、神戸での創作活動についてお話を伺いました。

子ども時代は川や山が遊び場

―静岡県のご出身ですね。自然が豊かな環境だったのですか?

育ったところは、盆地だったのでまわりは山に囲まれ、山間をいくつも川がながれていました。僕の家のすぐ近くにも川は流れていたので、自然は常に身近にありました。幼稚園の頃は、家のまわりで虫を捕まえたり、虫の絵を描いたり。大きくなるにつれて風景画にも興味を持つようになっていきました。今でも自然からは多くのインスピレーションを受けます。時間があれば、六甲山だったり、自然の中に身を置きたくなりますね。木々をかき分け、葉擦れの音や風の音を聞き、光の角度で変化する緑を見ているととても刺激をうけます。

―影響を受けた作家はいますか?

子どもの頃、絵本「げんきなマドレーヌ」が好きでした。ベーメルマンスの大らかだけれど想像広がる絵にとても惹かれて、繰り返し眺めていた記憶があります。そういう意味でベーメルマンスが最初に影響を受けた作家だったのだと思います。

―画家を志したのはいつ頃ですか?

高校3年の頃だと思います。その頃から絵本を描いてみたいと思っていました。ただ、僕は高校時代、ボート部に所属していたので、高校時代ずっと絵を描いていたわけではありませんでした。でも、水面の上でボートを漕いで風を受けたりしながら、いつも絵を思い浮かべていたように思います。だから部活動を終えた高校3年の夏から画塾に通い、東京の美術学校に行くことを決めました。美術学校卒業後に応募した、雑誌『イラストレーション』のコンペ、ザ・チョイスで大賞を受賞してから少しずつイラストレーションの依頼が来るようになり、その頃働いていたデザイン事務所を3年勤めた27歳の時に絵だけでやっていこうと決めて絵描きとして独立しました。

自然の存在の方が大きいという意識

―2021年に六甲山に誕生した森のシェアオフィスROKKONOMAD(ロコノマド)では、植田さんの壁画がワークスペースを彩っていますね。

大きな六甲の自然に包まれている感覚で描きました。高校時代のボート部の活動は学校から8キロほど離れたダム湖の中で行われていました。山間の中の大きなダム湖の上で細いボートがまるでアメンボのように小さく浮いていた光景はいまでも焼きついています。それに、子供の頃から、山や山に囲まれた川で遊んでいたので、大きな自然の中で、家や人はちいさく在るというのが僕にとっての自然体の構図になっています。

―絵本作家になったきっかけは?

絵本を描きたいという思いを持ちつつ、個展を開催したりイラストレーションの仕事をしていくなかでの出会いで、少しずついろんな方とのご縁も広がっていきました。そうした中で、ゴブリン書房の方に声をかけていただき、一作目の絵本『スケッチブック』を作ることになりました。

―余白が魅力です。第1作ですが、力みがないですね。

はじめての絵本なので力みがないわけではないと思います(笑)。ただ、この絵本は、落ちていたスケッチブックを広げていくストーリーなので、スケッチブックの中に描かれてある絵に物語としての繋がりはなくても成立します。そういう意味で、その当時描きたいものをわりと楽しんで描けたのかもしれないですね。

―一方、『マーガレットとクリスマスのおくりもの』と『まじょのデイジー』は、絵本の王道的な要素を盛り込みながらも、動物たちと友達になるなど、植田さんらしさを感じるものがたりです。

場所や風景には何かしらの息遣いや気配があり、それを探っていくと、風が吹いたり、草の匂いがしたりと物語性が存在します。それを絵と文章を組み合わせながら、そこから立ち上がるものを表現できたらと思いました。それぞれの絵本の題材に対し、どのような表現がいいのか。言葉の選び方や、色遣いなど、好きなことの中で試行錯誤をしていますね。

神戸への移住で絵に変化

―今までのキャリアの中でターニングポイントになる出来事は?

2011年、東日本大震災が起きた時、今まで以上に何を選び何を選ばないのかといった暮らし方そのものを一つ一つ見直しました。たまたま僕と妻は、震災の前から、生活の場・仕事の場として、東京以外の場所を探していたのですが、それも関西圏まで広げて探すようになりました。神戸を訪れた時、山と海に挟まれた神戸の街に漂う空気感、光、風、そういったものがその時の自分たちには妙にしっくりときた。なにか大きな流れに運ばれてきたような不思議な縁を感じて、神戸に移住することを決めました。

―それは大きな心境の変化ですね。

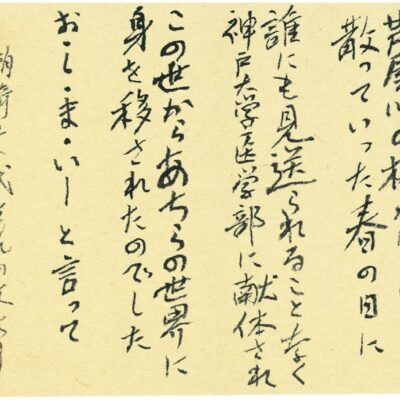

神戸に拠点を移してすぐ神戸芸術工科大学での特別講義のお話がきて、ライブペインティングをしました。1800mm×1800mmの絵を描くということが、制作の上でもこれまでの描き方を変えるほど僕にとっては大きなことでした。

―絵本にもその変化が影響していますね。

神戸に拠点を移してはじめに作った絵本が『おやすみのあお』ですが、当初は、「おはよう」のあおから「おやすみ」のあおまで「1日の移り変わりの中にあるあお」を描く絵本にしようとラフ案を作成し、絵も描き始めたのですが、描き始めてみると、朝から夜まで描きわけなければいけないという窮屈さを感じました。しかし、夜だけにすると、時間的には短いけれど、夜という広い大きなものの中で表現できるのではないかと。編集の方に連絡して一旦白紙に戻し、ラフも何もない状態で思う存分夜のあおを描き、そこから完成した絵本です。

自然を抽象的に描くと想像が広がる

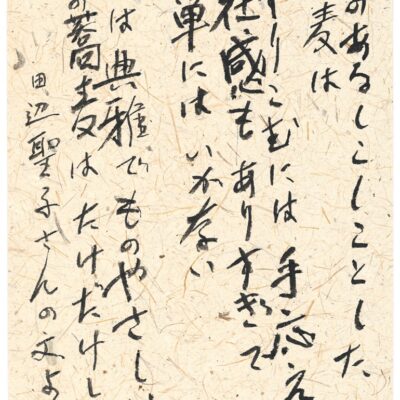

―とてもポエジーで普遍的な絵本です。5年越しで生まれた新シリーズ『りすとかえるとかぜのうた』は川が舞台で、新たな代表作になりました。

この絵本を制作する前に、東京で開催した個展『A Boat.』では、水辺を抽象的な表現で描いた作品を展示しました。この作品群を制作したことで、木や草、水辺の風景を具体的には描かず、抽象化することによって、構図が固定されず画面の外側にも風景が広がっていく感覚がありました。そして、それを絵本でもできないかと思いました。

―広がりを感じてもらう表現ということですね。

はい。もう一つは、これまで以上に、自分の等身大の感覚で作品作りをしていきたいと強く思うようになっていきました。どこか遠い国のお話ではなく、自分が今まで体験してきたこと、子どもの頃から見てきた川の音、風、山の木々で作品づくりをしたい。それを、抽象的な表現と合わせることで、りすとかえるの住む川辺の息遣いを表現できるのではないかと思ったわけです。

―りすを救うかのように吹く風が、擬人化されているのもユニークです。

りすとかえるの1作目『りすとかえるとかぜのうた』は、5年くらいの制作期間を経て完成しました。さまざまなテキストを模索していく中で、山の中の話にするという案もあり、六甲山を歩きながらイメージを膨らませていた頃がありました。山にいると風が吹いてくるなと感覚的にわかるんですよね。こちらに向かってやってくる風がまるで生きているように感じる。それから、その頃、子供が幼稚園に通っていたんですが、子供が友だちと交流するなかで、遊びたいのにタイミングの問題ですれ違ってしまう様子など印象に残りました。そういう時の、見守るしかできない親の存在というのが、なんとなく風のようだなと感じました。そういう体験が合わさって風を擬人化するという表現を取り入れました。

―見返しの絵だけは、クレヨンで描いたような別タッチの絵ですね。

実は絵本の最初と最後の見返しの絵には違うところがあります。『りすとかえるとかぜのうた』のあとがきにも書いていますが、風景画の中の生きものの存在は、自然とくらべると小さくささやかだけれど、だからこそ、そこにポツンといるだけでとても愛おしいものに感じる。そういう気持ちから、前見返しと後ろ見返しの風景画に変化をつけました。そういう部分も発見して楽しんでいただけたら嬉しいですね。

―新刊『りすとかえるのあめのたび』は、旅行を計画した日が雨だったという、雨の日ものがたりですが、途中で石を発見するところは高揚感がありました。

石は乾いているときと水に濡れたときでは色も表情も全く違います。絵本の中で、かえるは川の中で石を拾います。雨の日だから見ることができる美しいものがあるけれど、石もその一つです。

計画だけの旅が楽しかった実体験を盛り込んで

―せっかく計画した旅の日に雨が…というお話は、思うようにいかない人生を例えているようにも思えます。

旅は、計画しているときから始まっています。行けなかったとしても、何をしようかと考えることが冒険だと思うのです。中学時代、旅の研究クラブに入っていたんですよ。地図と時刻表を見ながら、旅行行程やどこで駅弁を買うとか、着いたら何をするとか計画を立てて、発表するという活動内容で、実際に旅に行くわけではありません。でも地図を見ているだけですごく楽しかった。そんな経験もりすとかえるの絵本には含まれています。

―絵本を読む子どもたちに伝えたいことは?

制作をする上で、自分の中でのテーマはありますが、なるべく何かを押し付けないようにしたい。本が読者の手に渡ったらその絵本はもうその人のもの。絵本の中の色や形、言葉に何かしら心が動き、楽しんでもらえたら、嬉しいですね。

より大きく、アクティブに

―最後に、これから画家としてどんなことにチャレンジしたいですか?

10月末に須磨海岸で開催するFARM to FORK 2022、11月に千葉市美術館で開催する「ブラチスラバ世界絵本原画展 絵本でひらくアジアの扉︱日本と韓国のいま」で、ライブペインティングを行います。これからも大きいサイズの絵はずっと描いていきたいですね。

(text.江口 由美 photo.黒川 隼人)

シェアオフィス『ロコノマド』のワークスペース。

「“六甲山で描く”ことを大切にしたかった」と数日通って制作した壁画。

『りすとかえるのあめのたび』

BL出版¥1,760

画家 植田 真さん

植田 真(うえだまこと)

1973年静岡県出身。画家、絵本作家。『スケッチブック』(ゴブリン書房)で絵本デビュー。『マーガレットとクリスマスのおくりもの』(あかね書房)で日本絵本賞を受賞。おもな作品に、『まじょのデイジー』(のら書店)、『おやすみのあお』(佼成出版社)、『ぼくはかわです』(WAVE出版)、『リスのたんじょうび』(偕成社 作:トーン・テレヘン)、『チョコレートのおみやげ』(BL出版 作:岡田淳)『りすとかえるとかぜのうた』『りすとかえるのあめのたび』(BL出版)など。さし絵・装画も多く手がけ、個展やライブペインティングも行なっている。ROKKONOMAD(ロコノマド)壁画担当。