9月号

映画をかんがえる | vol.42 | 井筒 和幸

1991年は世界で何があったんだろうと思い返すと、真っ先に目に浮かぶのは戦争の映像だ。年が明けてすぐ、 アメリカやイギリスやフランスなどの多国籍軍がイラクと戦争を始めた。夜中のバグダッドの市街にミサイルがひっきりなしに飛んできて撃ち込まれる、あんな不気味なライブ画像をテレビのニュース特番で見るのは初めてだった。その街で暮らすイラクの人々はその時、どうしていたんだろうか。そんなことは何一つ伝わってこない遠景画面だったが、夜の闇を裂く爆弾の閃光と遠い炸裂音だけをテレビは放映していた。テレビで生の戦争が映ったのは初めてだったが、少しも悲惨に見えない違和感しかない気味悪い光景をしばらく眺めていた。そして、今までの戦争映画の虚構とは一体、何だったんだろうと想った。そのうち、こんな中東の戦争を基にして、正義を押し売りするような戦争モノがハリウッドで作られるのかと思うと、余計、嫌な気分になったものだ。

大衆のための映画とは、正義や栄光を見せつけることではないと思った。大衆はそんなものを望んでいるだろうか。「人々は日々の喜怒哀楽を生きる。その日々をすくい取るのが大衆映画だ」と雑記帳のメモに残している。「社会の淵にいる人々を地獄から100分間でも救出するような、そんな娯楽映画を!」ともある。読み返すと恥ずかしいが、ボクは映画哲学に明け暮れる日々だった。

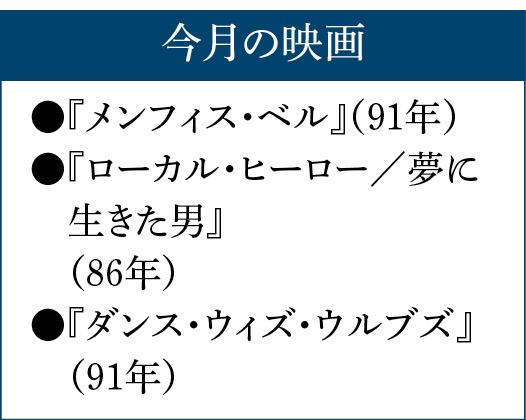

そんな折、中東の戦争ではない、かつての第二次世界大戦でナチスドイツと戦ったアメリカ軍の爆撃隊を描いた、『メンフィス・ベル』(91年)というのを観た。タイトルはその爆撃機の愛称だ。イギリスに駐留して、ドイツの軍事基地に爆撃を繰り返した搭乗兵たちの実話を基にしていた。彼らは、25回の爆撃任務をこなせたらアメリカ本国に帰国できるという軍との約束で最後の任務につく。軍の広報部は彼らが無事に帰還したら、戦時公債を売る宣伝に使おうと考えていたようだ。勿論、襲いかかるドイツ軍機との緊迫した空中戦もある戦争モノではあるが、若い兵士たち其々の心情が細やかに描かれていて、ただの英雄譚とは違い、嫌な気分にはならなかった。そこには仲間たち皆で助け合って生きようとする、実に健気な若者たちがいたのだ。この製作者のデヴィッド・パットナムはカンボジアの大虐殺から生きのびた人たちの真実を描いた『キリング・フィールド』(85年)や、『ローカル・ヒーロー/夢に生きた男』(86年)を作ったのは知っていた。彼の製作だから観たのだと思う。

後者はスコットランドの海辺の村が舞台だが、とてもウィットに富んだ語り口で現代文明を突く寓話だ。その村に石油コンビナートを建てるために、テキサスの石油会社から用地買収交渉にやって来たエリート社員と、村人たちの交流を描く奇妙な話だ。村人はすぐにでもお金をもらって都会に移り住みたい人が殆どで、社員は話がまとまるまで村で過ごすことにする。海洋学者の女と出逢ったり、夜のパブでは他国の密漁船の漁師と飲み交わしたりしているうちに、海辺の掘っ立て小屋で暮らす老人だけが海の自然を壊されたくないし、いくら金を積まれても立ち退かないと言い出す。社員も村人たちも困っていると、ついにテキサス本社から社長が自ら乗り込んでくる展開だ。社長役は誰もが知るバート・ランカスター。絶妙な配役だなと思った。

湾岸戦争が収まり、暫くして封切られた『ダンス・ウィズ・ウルブズ』(91年)という作品だけは、たとえ血生臭い西部劇であろうと観ようと決めていた。19世紀の南北戦争時代を背景に、先住民のインディアンと北軍兵士の交流を描くものは今まで一本も観たことがなかったからだ。ジョン・フォードの『捜索者』(56年)も白人兵が先住民と仲良くなって終わる話ではなかった。だから、史実にあったかも知れないその兵士とスー族の友情物語を観てみたかった。ケビン・コスナーがその兵士を演じながら初めて監督を務めた。兵士は「狼と踊る男」という名前をもらい部族の一員となっていく。心が洗われる映画だった。

PROFILE

井筒 和幸

1952年奈良県生まれ。奈良県奈良高等学校在学中から映画製作を開始。8mm映画『オレたちに明日はない』、卒業後に16mm映画『戦争を知らんガキ』を製作。1981年『ガキ帝国』で日本映画監督協会新人奨励賞を受賞。以降、『みゆき』『二代目はクリスチャン』『犬死にせしもの』『宇宙の法則』『突然炎のごとく』『岸和田少年愚連隊』『のど自慢』『ゲロッパ!』『パッチギ!』など、様々な社会派エンターテイメント作品を作り続けている。映画『無頼』セルDVD発売中。