5月号

映画をかんがえる | vol.26 | 井筒 和幸

製作途上にある映画は、どれだけ素晴らしく感動的な脚本が用意されていても、画像作りのセンス、役者たちの風貌や演技のセンスでどうにでも変わってしまうものだ。85年の6月から、『二代目はクリスチャン』というやくざコメディーの監督に抜擢されたボクは京都の東映撮影所に入り、撮影準備に追われた。封切り日が9月中旬と決まっていて目が回る忙しさだった。シーン1の神戸の山手にある教会の葬式場面から、ラストシーンの敵の屋敷での大立ち回りまであれやこれやと片っ端からイメージして、場面を考えるので頭が休む暇がなかった。

京都の嵐山の旅館に籠って書き改めた脚本のページ数は元の分量よりだいぶ厚くなって、プロデューサーから「なるべく台詞を割愛してよ」と言われた。でも、折角書いた好きな台詞ばかりだ。勿体なくて切らずに残して現場で役者に言わせていたら、8月の編集作業に入って完成尺に縮める時に七転八倒したものだ。現場のアドリブ台詞も切りたくないし、撮影に一日費やした場面を丸ごと切り捨てることもあった。公開は二本立てなので上映時間を守るしかなかった時代だ。そして、誰の一言やどの場面が不要で、どんな画面が足りないのか、繋いで初めて分かった。映画はイメージの連鎖だ。繋ぎ終わらないと物語が見えなかった。

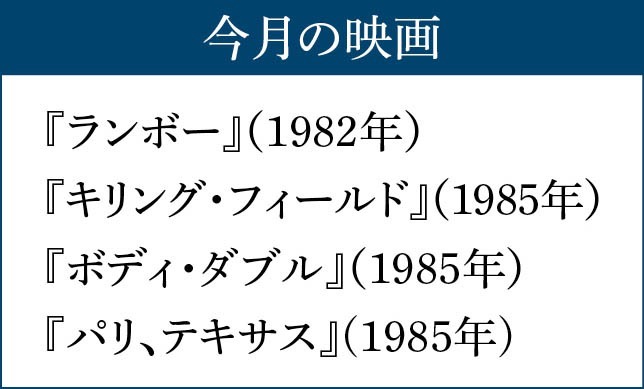

仕上げを終えて東京に戻り、宣伝キャンペーンで福岡や札幌に行かされるまでの休みの間、『ランボー 怒りの脱出』(85年)を観た。何も考えたくない時、あのシルベスター・スタローンの疲れ気味の顔は気休めになりそうだった。ベトナム戦争に現地で囚われたままの米兵の捕虜収容所に侵入し、兵士たちを救い出す派手なアクション活劇なのに、ランボーは生還すると判っている話なので途中で眠気がさし、スタローンには悪いが退場してしまった。実はこの映画は後にテレビで見る度、いつも途中で眠ってしまう、ボクには因果な作品なのだ。因みに、一作目の『ランボー』(82年)と、シリーズ最後の『ランボー ラスト・ブラッド』(20年)はベトナム帰還兵の心の傷がしっかりテーマになっていて、単なる娯楽ものとは重みが違うのだが。

『二代目はクリスチャン』は予定通り、9月に公開されてヒットしていた。何度観ようと飽きないで観られるのが本物の映画だとは思うが、作った本人はさすがに映画館に行く気はしなかった。いくら若者客が詰めかけ、ギャグ台詞に笑い、ラストの殴り込みシーンに昂奮してカタルシスを感じてくれようと、演出の不出来な場面は恥ずかしくて見たくなかった。奈良に帰郷した時、街に『キリング・フィールド』という凄まじいカンボジア内戦を取材して、ピューリッツァー賞を貰ったアメリカ人記者の体験記を基にした映画が上映されていた。現地の記者を演じたカンボジア人は本当にポルポト派の大虐殺から逃れても強制労働させられた経験がある素人さんで演技が真に迫っていて、娯楽とは真逆の画像に圧倒されっぱなしだった。こんな凄い史実の映画をボクは撮れるんだろうか。そんな焦燥に駆られながら観ていたように思う。

説得力があって眼に焼き付く映像はどこからのアングルでどんなサイズで撮ってるのか。スクリーンを睨みながら、メモを取ったことも思い出す。次作の準備でまた京都に戻った時に観たブライアン・デ・パルマ監督の『ボディ・ダブル』(85年)の印象感が雑記帳に残っている。「メラニー・グリフィスは色っぽい。色気は大事。覗きをする主人公の顏にカメラが寄り過ぎだが気分が出てる。夜空の星は噓っぽい。ヒッチコックの真似だろ」とある。﹃パリ、テキサス』(85年)は家族から逃げた中年男が自分の居場所を探して放浪する。「テキサスの荒野にライ・クーダーの孤独なギター曲が画面を助けている」と。次作の『犬死にせしもの』(86年)で配役した佐藤浩市と一緒に観たC・イーストウッドの『ペイルライダー』は「ただ寒々しいだけ」とあった。随分、まじめに映画研究していたんだなと思う。

PROFILE

井筒 和幸

1952年奈良県生まれ。奈良県奈良高等学校在学中から映画製作を開始。8mm映画『オレたちに明日はない』、卒業後に16mm映画『戦争を知らんガキ』を製作。1981年『ガキ帝国』で日本映画監督協会新人奨励賞を受賞。以降、『みゆき』『二代目はクリスチャン』『犬死にせしもの』『宇宙の法則』『突然炎のごとく』『岸和田少年愚連隊』『のど自慢』『ゲロッパ!』『パッチギ!』など、様々な社会派エンターテイメント作品を作り続けている。映画『無頼』セルDVD発売中。