3月号

連載エッセイ/喫茶店の書斎から82 大峰からの詩集

このほど贈られた詩集『スケッチ』(橋田繁文著・編集工房ノア刊)だが、奥付を見て驚いた。

「奈良県天川村洞川生れ」とある。著者の橋田さんに面識はないのだが、わたしは無性に懐かしい。「洞川」という地名が、である。

「どろがわ」と読む。修験道のメッカ、大峰山の麓にある。くわしく言えば「山上ヶ岳」。役行者が開いたとされ、今も女人禁制のお山である。「西の覗き」という行場では、新客が崖からロープで吊るされて谷底を覗かされ、「親孝行するか!浮気はせんか」などと言われる場面が有名だ。

このお山に登ることを「山上参り」と言い、洞川はその宿場町である。

わたしは若き日、毎年訪れていた。「一心講」という行者講の役員をしていたのだ。何十人もの講員を連れての大峰登山。講が衰微するまで何十年も通ったのである。

初めて登ったのは、小学四年生の時。父親に連れられてだった。十数人程度のグループで。

宿に着いた夜、父親たちがラジオを聞きながら深刻そうに相談している様子を覚えている。

1954年9月25日の夜だった。台風が西日本を襲っていたのだ。登山を決行するか中止にするか。その台風は九州をかすめ、四国に上陸し、中国地方を北上し日本海へ抜けた。

登山は決行された。

26日未明、漆黒の中を懐中電灯を手に出発した。雨はまだ降ってはいなかった。が、やがて降り出し、用意していた合羽を着て、なお頂上を目指した。標高1719メートル。父に励まされながら歩いた。やがて土砂降りになり、道が川になり、風はゴウゴウと吹き、雨が谷から天に舞い上がる。突風が来るたびに父はわたしを山肌へ押さえつけ、体をかぶせて守ってくれた。往復六里の道を文字通り命がけで歩いたのだった。

道中にはいろんな行場があるのだが、一切行えず、その道中歩行が「行」そのものだった。

難行苦行の末なんとか宿に帰り着くと、「よう帰ってこられた」と迎えられ、玄関に用意された盥で足を洗ってもらった。その湯の温かかったことを今も忘れない。遭難しなかったのが不思議だった。

この台風は、日本海を北上し、北海道で青函連絡船「洞爺丸」を沈め、1000人を超える犠牲者を出した。後に「洞爺丸台風」と命名され、水上勉の「飢餓海峡」など、多くの文学作品にも登場している。

詩集の著者、橋田繁文さんに詩集の感想とそのようないきさつを伝えると、お便りをくださった。その一部。

《何度となく山上参りに洞川に来られていたことを知り、嬉しく思いました。わたしは「一の行場、蟷螂の岩屋」という洞窟の案内を幼児のころからしていました。ひょっとすると、お会いしていたかもしれないですね。》

「蟷螂の岩屋」はわたしも訪れたことがあり、たしかに地元の子どもが案内をしていたことを思い出す。中学生ぐらいの子は、山上の茶店で売る品物を背負って運び上げていた。大変な重労働だが、親を助けてのアルバイトだったのだろう。そんな時代だったのだ。

さて詩集『スケッチ』だが、その表紙がユニークである。「あとがき」にこうある。

《表紙には七月に他界した郷里友人の意を受け、二人で楽しみながら計画していた山小屋のスケッチをデザインとして使った。》とある。

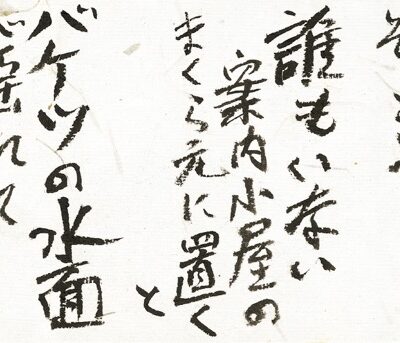

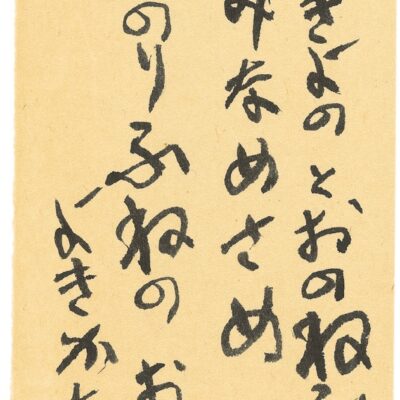

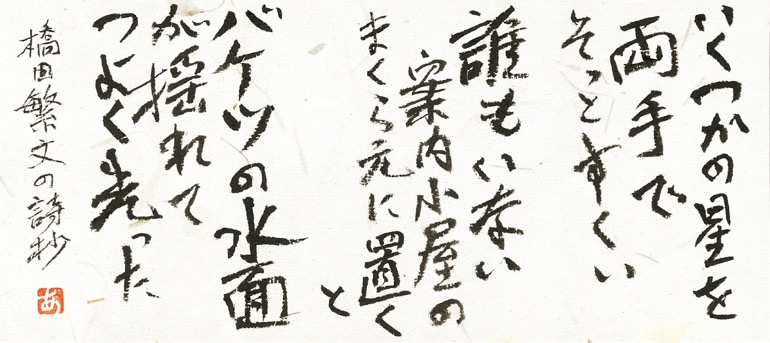

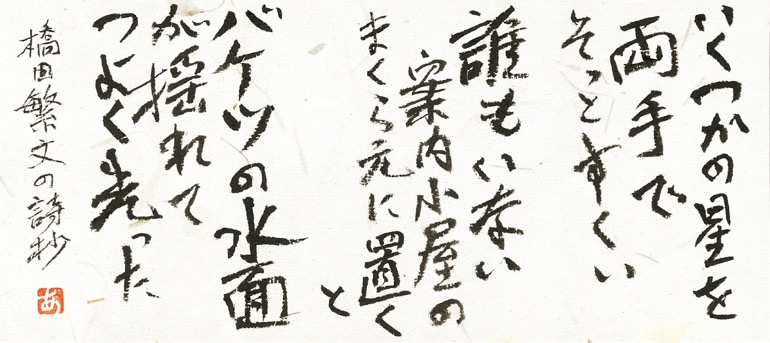

詩作品には具体的に山のことは書かれていないのだが、詩集の背景には、大峰の深い山々が連なっているようにわたしには思われる。中の一篇、「星をすくう」を紹介しよう。一字空けのところは詩では改行になっている。

ひと筋 ふた筋と 渓谷の空を渡り 岩陰に青白い尾を引いて 消えては現れる 夥しい星の ささやきかける とくべつな夜だと わかった 父は いない 川の流れがどこかでつながり ひそやかな瀬音と共に 少年の体の内を流れていく 自分のみえない 漆黒の闇の中に 見上げると 星々は輝きを増し 夜の洞窟も怖くはなかった この夜の光を宿した流れは 見失うまい そう言い聞かせて 淵に入り いくつかの星を両手で そっとすくい 誰もいない案内小屋の まくら元に置くと バケツの水面が揺れて つよく 光った

なお、著者の橋田さんは、神戸の同人誌「VIKING」の維持会員(元同人)。

(実寸タテ8.3㎝ × ヨコ19㎝)

六車明峰(むぐるま・めいほう)

一九五五年香川県生まれ。名筆研究会・編集人。「半どんの会」会計。こうべ芸文会員。神戸新聞明石文化教室講師。

今村欣史(いまむら・きんじ)

一九四三年兵庫県生まれ。兵庫県現代詩協会会員。「半どんの会」会員。西宮芸術文化協会会員。著書に『触媒のうた』―宮崎修二朗翁の文学史秘話―(神戸新聞総合出版センター)、『コーヒーカップの耳』(編集工房ノア)、『完本 コーヒーカップの耳』(朝日新聞出版)ほか。